ページID:25345

更新日:2025年3月9日

ここから本文です。

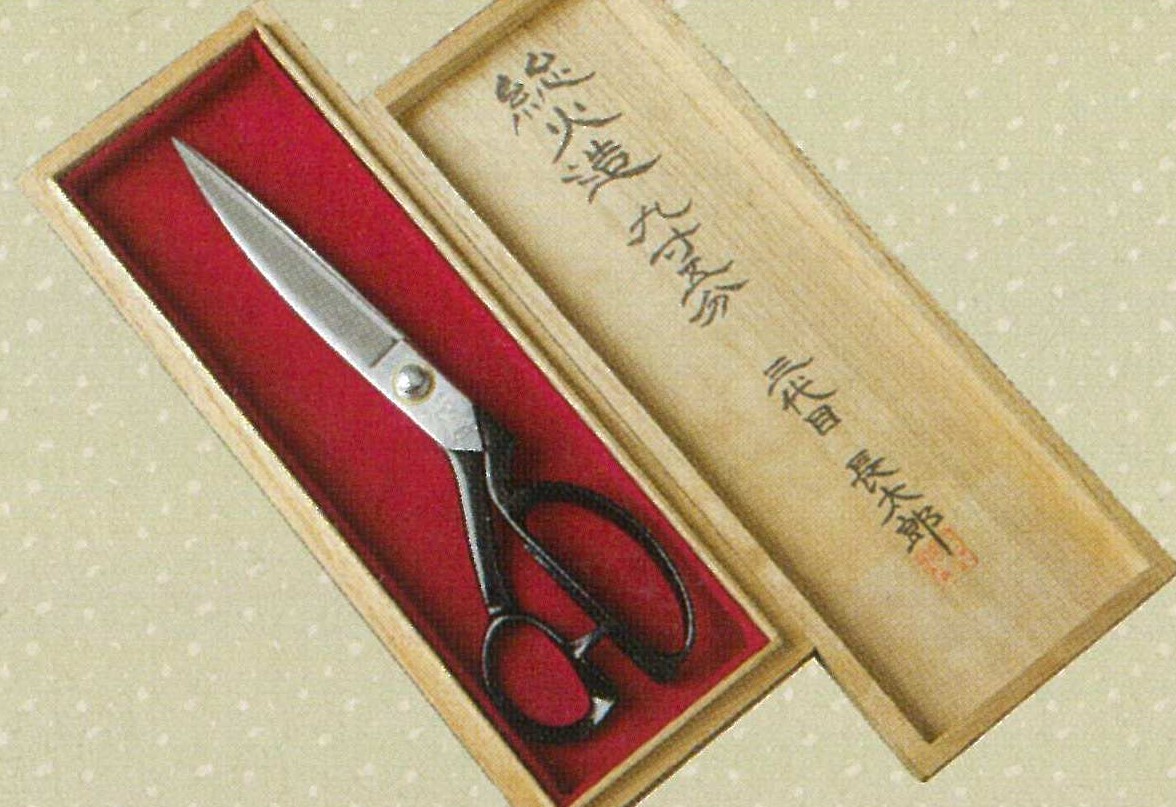

裁鋏 石塚昭一郎(いしづか しょういちろう)

裁鋏(たちばさみ)の技術

当初、裁鋏(ラシャ切鋏)は、明治の文明開化で洋服とともに輸入されたが、その後日本の職人によって作りあげたものである。特に刃の部分の裏側に鋼をはりあわせる技法は、刀鍛冶の伝統的技法(火造り技法)が生かされている。

明治の廃刀令で刀鍛冶が着鋼法などの作刀技術を用い創作したといわれる。明治10年頃製造開始、百余年を超えて作られてきた。

職人のプロフィール

幼いころから父・光太郎氏の仕事を手伝い、その後、本格的に師事し技術を修得した。

祖父・長太郎から続く長太郎製作所の三代目。祖父は、裁鋏の始祖、吉田弥十郎(銘:弥吉)の直弟子で明治時代に独立した。

銘は長太郎(ちょうたろう)。刃に鋼を鋳接する刀鍛冶の技「総火造り」の技法で、プロのテーラー仕様のラシャ切狭を製作する。

- 昭和60年度 荒川区登録無形文化財保持者に認定

- 平成12年度 荒川区指定無形文化財保持者に認定

|

|

|

※現在新しい作品の製作、販売はしておりません。

|

お問い合わせ

地域文化スポーツ部生涯学習課荒川ふるさと文化館

〒116-0003荒川区南千住六丁目63番1号

電話番号:03-3807-9234

ファクス:03-3803-7744