ページID:25346

更新日:2025年3月9日

ここから本文です。

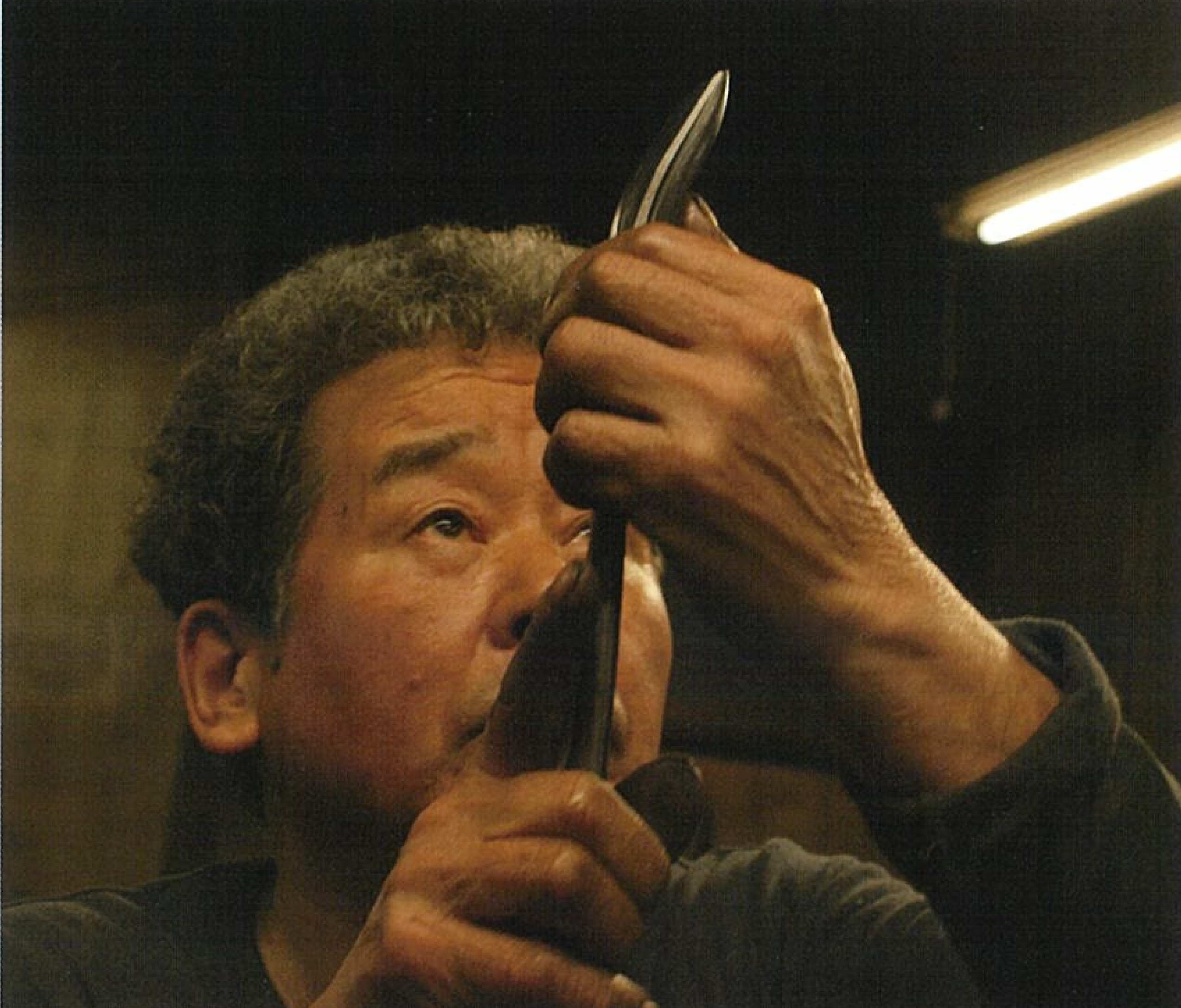

金切鋏 田中清介(たなか せいすけ)

金切鋏(かなきりばさみ)の技術

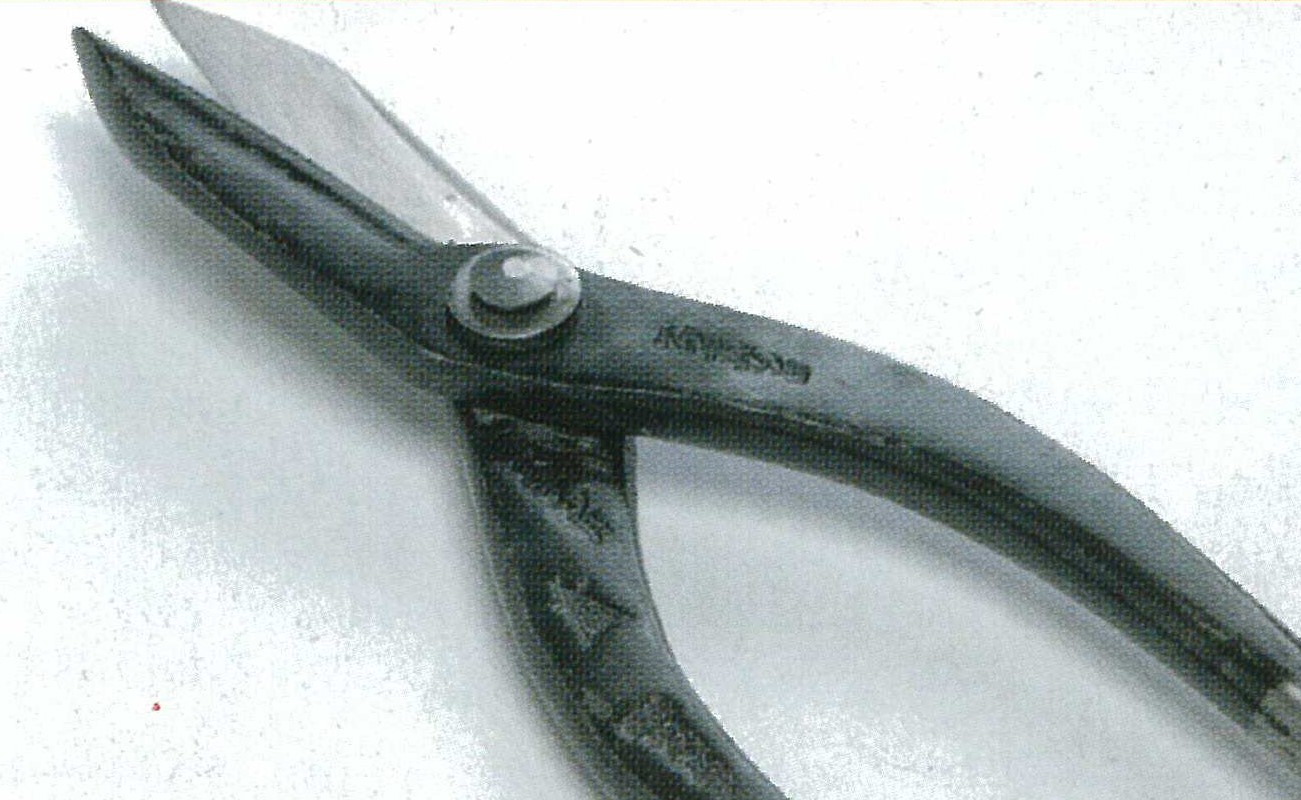

刀鍛冶の火づくり技法で、金属板の切断専用の鋏を製作する技術。明治の廃刀令により刀鍛冶らが鋏を作るようになり、トタン材の普及とともに急速に需要が高まった。時代の需要に応じながら現代に伝承されている。

金切鋏は、刃の曲げ具合によって区分けされ、直刃・柳刃・エグリ刃などの種類がある。さらにそれぞれ、厚切り・薄切りがあり、寸法の違いを加えると数十種にわたる。

職人のプロフィール

昭和16年生まれ。田中さんの父・茂吉氏(初代茂盛光)は、金切鋏の祖である安藤入道盛房の系譜を引く足立区千住の二代目「盛久」のもとで修業し、昭和26年から現在地で開業した。田中さんは、昭和32年からその父について修業し、技術を修得後、足立区で独立。その後、現在地で開業した。

金工の職人の必需品である金切鋏を総火造りの技で製作する。田中氏は、鋏の刃となる鉄板に鋼(はがね)を鍛接する刀鍛冶の「総火造り」という技法を用いて金切鋏を製造している。

- 平成3年度 荒川区登録無形文化財保持者に認定

- 平成21年度 荒川区指定無形文化財保持者に認定

|

|

|

|

お問い合わせ

地域文化スポーツ部生涯学習課荒川ふるさと文化館

〒116-0003荒川区南千住六丁目63番1号

電話番号:03-3807-9234

ファクス:03-3803-7744