ページID:25266

更新日:2025年3月15日

ここから本文です。

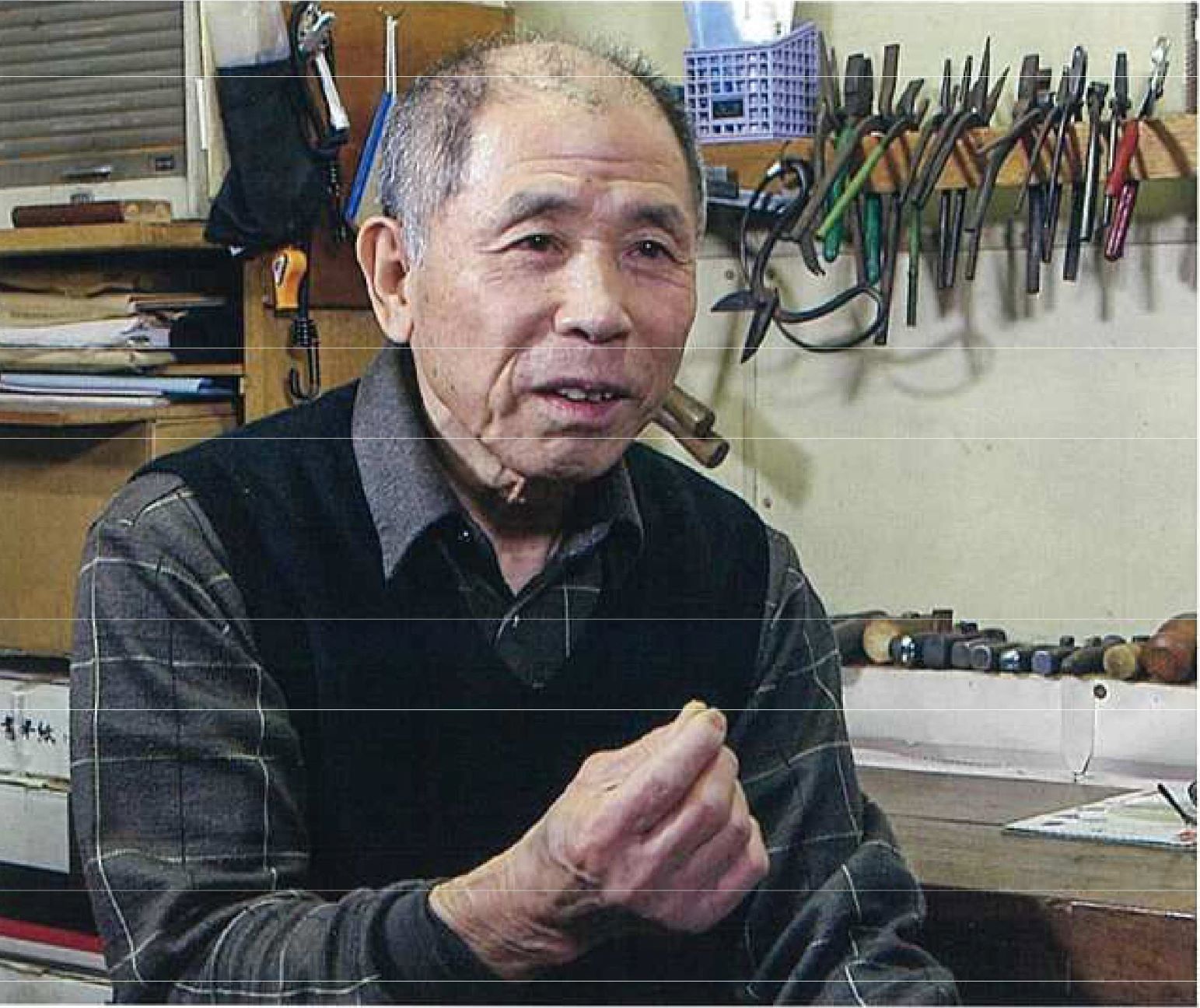

鍛金 菅原悦夫(すがわら えつお)

鍛金の技術

銅・銀等の金属板を木槌・金槌で叩き、伸ばし、絞るなどの加工をして、器や装飾品などを作る技術。

弥生時代に伝来し、古代には馬具、装身具、仏具などに用いられた。江戸時代、大名の銀器を手掛ける「銀師(しろがねし)」が活躍。近代には西欧諸国に花器等を輸出。現在、茶器、食器、装飾品を製造している。

職人プロフィール

号 友夫。岩手県で生まれ、18歳の時に上京して小川友衛氏(渋谷区)に師事して技術を修得した。足立区千住の金物工房・神永製作所に勤めた後に、独立して現在に至る。

茶筒、急須や水滴などの和食器をはじめ、レストランで使用する洋食器などの高級品の製作にも携わってきた。

- 平成7年度 荒川区登録無形文化財保持者に認定

- 平成28年度 荒川区指定無形文化財保持者に認定

|

|

|

|

|

お問い合わせ

地域文化スポーツ部生涯学習課荒川ふるさと文化館

〒116-0003荒川区南千住六丁目63番1号

電話番号:03-3807-9234

ファクス:03-3803-7744