ページID:25188

更新日:2025年3月13日

ここから本文です。

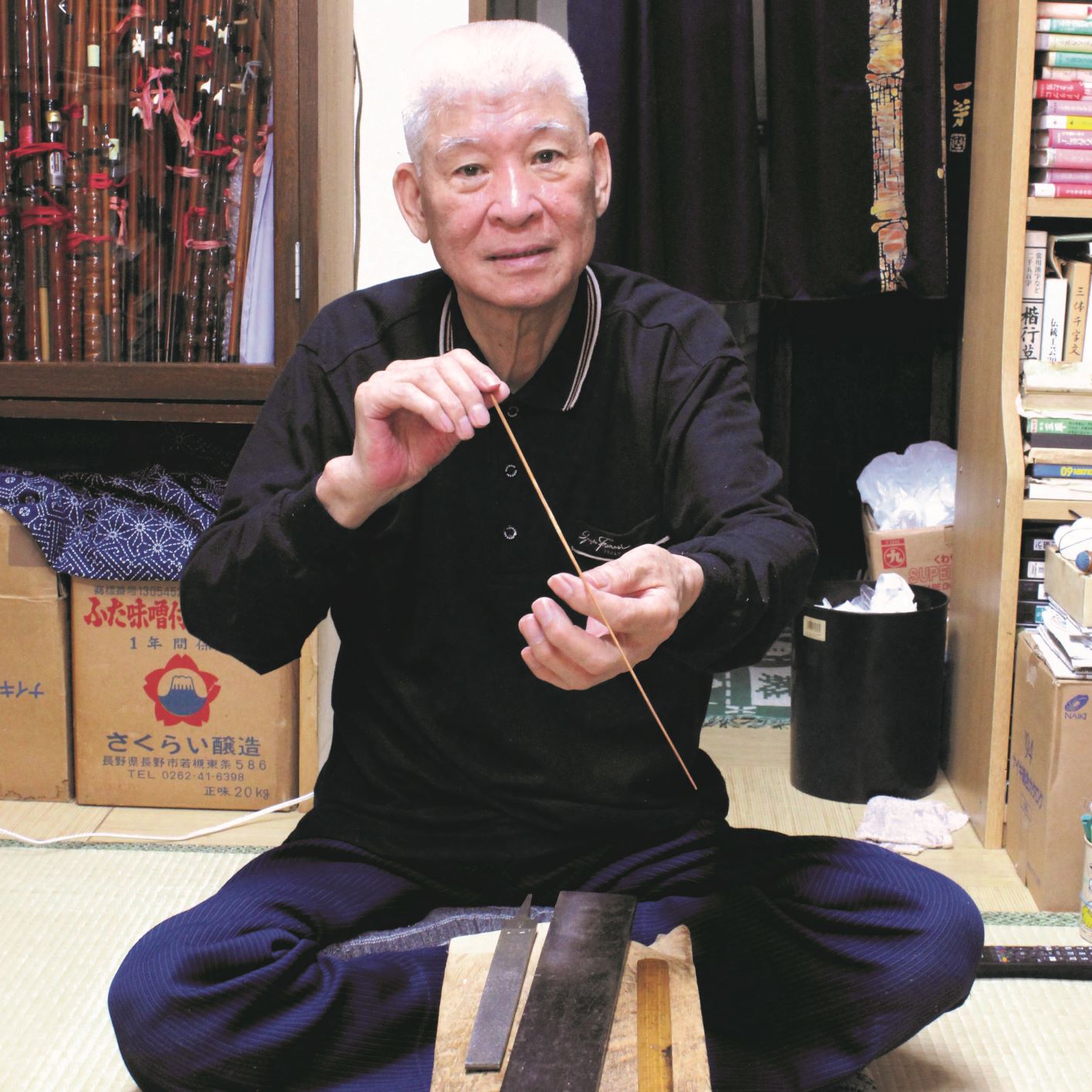

和竿 中根喜三郎(なかね きさぶろう)

和竿(わざお)の技術

多くは継ぎ竿で、日本独特の技法。天明3年に泰地屋三郎兵衛こと松本東作が江戸で釣竿を作り始めたのが、現在の和竿の原型といわれている。

竹は、真竹、淡竹、布袋竹等を使用。竿の設計図ともいう「切り組み」がもっとも重要。

仕上げの漆塗りまで120にも及ぶ工程がある。

職人のプロフィール

中根さんの高祖父の音吉氏は和竿の原型を作った松本東作に弟子入りして、技術を修得し、「釣音」として浅草で独立した。その長男の忠吉氏が初代「竿忠」を名乗り、中根さんは音吉氏から数えて五世四代目「竿忠」にあたる。

竹探しから漆塗りまで120といわれる工程を一人で手がける。

中根さんの技術は、実用性が高く、螺鈿細工や漆塗を仕上げに用いた工芸品としても価値のある和竿を生み出している。

- 昭和60年度 荒川区登録無形文化財保持者に認定

- 平成11年度 荒川区指定無形文化財保持者に認定

- 平成8年 黄綬褒章受章

- 平成27年 東京都名誉都民賞受章

- 平成28年 荒川区区民栄誉賞受章

|

|

|

|

|

お問い合わせ

地域文化スポーツ部生涯学習課荒川ふるさと文化館

〒116-0003荒川区南千住六丁目63番1号

電話番号:03-3807-9234

ファクス:03-3803-7744