ページID:2476

更新日:2026年2月6日

ここから本文です。

国民健康保険料の計算方法

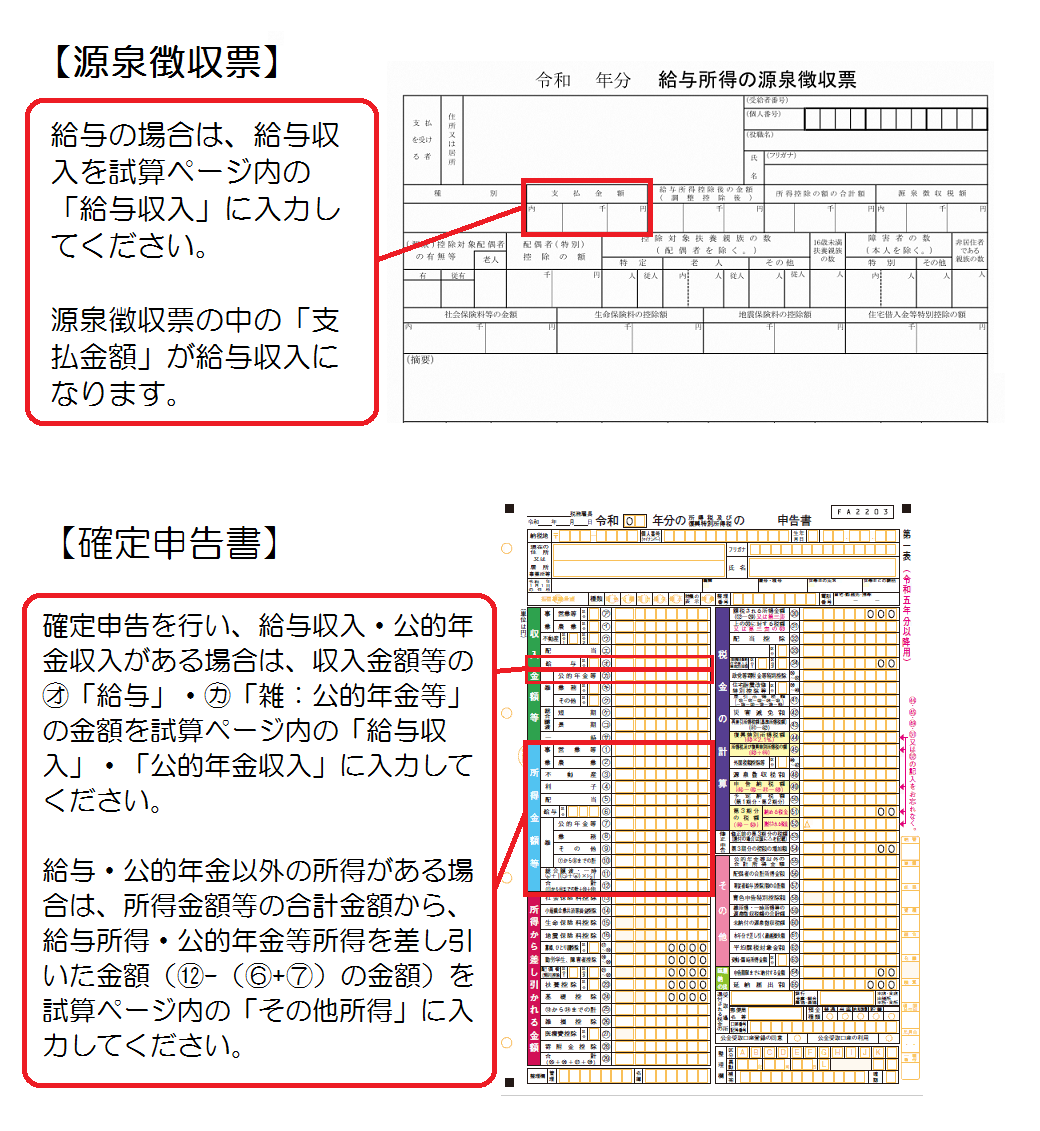

国民健康保険料は、国保加入者数、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳)の該当人数、前年の所得をもとに世帯単位で計算されます。収入・所得金額は源泉徴収票または確定申告書をご確認ください。

令和7年度 国民健康保険料試算システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※注釈 国民健康保険料試算システムを活用される場合は、こちらをクリックしてください。

なお、シートが表示されるまで少しお時間がかかりますが、そのままお待ちください。

保険料の構成

1年分の保険料は、基礎賦課額(医療分)、後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)、介護納付金賦課額(介護分)の合計額(介護納付金分賦課額は、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者の方が対象)です。

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| (1)基礎賦課額(医療分) | 医療給付費に係る保険料 |

| (2)後期高齢者支援金等賦課額(支援金分) | 後期高齢者医療制度の財源として納付する支援金に係る保険料 |

| (3)介護納付金賦課額(介護分) | 介護保険の財源として納付する保険料 |

保険料率等

令和7年度(4月から3月の1年間)の国民健康保険料額は、次のように算出します。

| 【所得割】 | 【均等割】 | |

|---|---|---|

| 加入者全員の賦課のもととなる所得額 × 料率 7.71% |

+ | 47,300円 × 加入者数 |

| 【所得割】 | 【均等割】 | |

|---|---|---|

| 加入者全員の賦課のもととなる所得額 × 料率 2.69% |

+ | 16,800円 × 加入者数 |

| 【所得割】 | 【均等割】 | |

|---|---|---|

| 介護保険第2号被保険者全員の 賦課のもととなる所得額 × 料率 2.10% |

+ | 16,600円 × 介護保険第2号 被保険者数 |

※注釈 年度の途中で後期高齢者医療制度へ移行する方の保険料は、75歳に到達する前月分まで保険料を納めます。

【例】10月10日に75歳になる方

- ➀同世帯に国保加入者がいる方

4月~9月分の保険料+他の加入者の年間保険料を合算して、10回に分けてお支払いいただきます。 - ➁単独世帯の方

4月~9月分の保険料を6月から9月の4回でお支払いいただきます。

➀、➁いずれの場合も、10月分以降は別途、後期高齢者医療制度の保険料をお支払いいただきます(後期高齢者医療制度の保険料決定通知は11月(誕生月の翌月)に送付します)。

※注釈 年度の途中で40歳になる方の保険料は40歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)分から介護分をあわせた保険料を納めます。65歳以上の方(介護第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険のページをご参照ください。

※注釈 未就学児一人あたりの均等割額が軽減となります(介護納付金賦課額の均等割額は年齢要件により賦課されません)

| 所得による軽減区分 | 所得による軽減後(A) | 未就学児の軽減後(Aの5割減額) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 軽減無し世帯 | 64,100円 | 32,050円 | 均等割額の5割減額 |

| 2割軽減の世帯 | 51,280円 | 25,640円 | 均等割額2割軽減後の残り8割の5割減 |

| 5割軽減の世帯 | 32,050円 | 16,025円 | 均等割額5割軽減後の残り5割の5割減 |

| 7割軽減の世帯 | 19,230円 | 9,615円 | 均等割額7割軽減後の残り3割の5割減 |

ここで算出する際に用いる「賦課のもととなる所得額」とは、「旧ただし書き所得」とも呼ばれ、以下のように計算します。

| 令和6年中の所得額 【収入-必要経費※注釈参照】 |

- | 基礎控除 【43万円】 |

= | 「賦課のもととなる所得額」 |

※注釈 給与所得控除、公的年金控除等

保険料についての注意

納付義務者は世帯主

保険料を納めるのは、国民健康保険の加入者であるなしにかかわらず、各世帯の世帯主です。ただし、保険料がかかるのは加入者のみとなります。

保険料は年度ごとに計算して決定

年度の途中で所得等が変更になったり、加入者の数が変わったりしたときなどは再計算し、変更した保険料額を通知します。

加入の資格が発生した月分から納付

年度の途中で加入・脱退した場合の保険料

- 途中で加入・・・加入した月から月割りで計算

- 途中で脱退・・・脱退した前月の分までを月割りで計算

他の市区町村から転入した場合の保険料

転入して国民健康保険に加入した方については、保険料を算定する基礎となる所得額等が不明のため、前住所地に照会します。所得額等が判明次第、所得割額を計算し、変更した保険料額を通知します。

加入の届け出が遅れた場合、遅れた分の保険料もさかのぼって納付

たとえば、9月に国民健康保険に加入する資格が発生し、12月に届け出た場合9月分までさかのぼって保険料を納めることになります。

※注釈 最長2年間さかのぼります。

住民税の申告が遅れた場合は

住民税の申告が遅れた場合は、申告された所得をもとに、保険料が追加徴収(減額となる場合もあります)されることがあります。所得の申告をして下さい。

関連情報

お問い合わせ

福祉部国保年金課国保資格係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2375)