ページID:37714

更新日:2024年9月30日

![]() ようこそ!あらかわ

ようこそ!あらかわ

ここから本文です。

観光モデルコース 8 藝大区長賞を巡るコース

コース概要

所要時間:2時間27分

コース地図:地図を開く(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

コース詳細

スタート

日暮里・舎人ライナー熊野前駅

1 【彫刻】自然と人

尾久図書館には田中泉氏の「自然と人」があります。

作品説明

郷土玩具の土人形に倣い製作しました。

自身で採取した土を野焼きし、昔ながらの顔料である水干絵の具で彩色しています。

かつては全国各地に産地があった土人形も時代の流れに伴い衰退していっていますが、その文化は土俗的な信仰や祈り、自然に支えられ成り立ってきました。

現代では離れて暮らすことも容易なそれらの要素こそ、人間が生活をする上では欠かせないものだと感じています。

2 【彫刻】風の音

男女平等推進センターには内田麻ゆ氏の「風の音」があります。

作品説明

雑踏の中にも静かな場所がある。

やがて訪れる何かを信じて、風の音を聴いていた。

3 【彫刻】昼下がりの定例会

ゆいの森あらかわには浦由利恵氏の「昼下がりの定例会」があります。

作品説明

サルにも性格があり、コミュニティがあり、その中における一匹一匹の立場もあります。種類だけで捉えるのではなく、それぞれの持つ個性を作品を通して表現しました。また人間のような動きであったり格好をさせることで、受け入れやすく身近に感じ取ることができます。それは動物や虫に人間味を感じるような一面を見た時に受けるユーモアであったり、誰かに似ていると愛おしく思う感情に近いものであると考え、性格やコミュニティを表現するうえでの大きな要素として取り入れました。

動物園にいるサルを見た時に、人に近い姿や動きから、一つの種類としてオリに入っていることに違和感を覚え、一匹一匹の性格をより感じ取ることができたら見え方が変わるのではないかと思い、この作品を制作しました。

情景は6匹のサルがある一つの話題について意見を述べたり、話を聞いていたりして、昼下がりに定例会を開いている様子です。

4 【彫刻】鳥たちの神話

ゆいの森あらかわには石渡真衣子氏の「鳥たちの神話」があります。

作品説明

「自分を探す」をテーマに制作しました。

雲の上に乗っている子は、私の分身のようなものです。未熟な私が鳥たちに導かれながら、自分を探す旅に出ている姿を表現しました。

また、ここで登場している鳥たちは仏教神話の“浄土の六鳥”をモチーフにしており、仏様が様々な鳥に姿を変えて、この旅の道案内をしてくれています。

社会の中の他人から向けられる目で自分の価値が決まり、本来の自分にしっかりと目を向ける事が出来なくなった時、今まで関わってくれた人たちや、そこでの自分を振り返ることにしました。素直な気持ちで表現することを心がけ、制作しました。そうして、迷子になっていた自分を再確認し、認めることができたような気がします。

5 【彫刻】生命の夜明け

ゆいの森あらかわには佐野圭亮氏の「生命の夜明け」があります。

作品説明

コンセプトは、厳しい自然を生きる生物の本当の姿です。人々は生き物の美しい姿をモチーフとして様々な表現を行ってきました。芸術と生き物、その造形の美しさは切っても切れない関係にあります。

しかし、その美しさとは裏腹に彼らは厳しい環境のもとで命を育み、繋いで行きます。きらめく命が誕生するとともに自然の厳しさの中で死と隣り合わせの生を彼らは宿命付けられます。美白の羽根の真実は自らを守り抜く堅牢な甲冑であり、生きるための機能そのものなのです。輝く命を夜空に光る星々にイメージして蒔絵、螺鈿で、悠然と飛翔する鶴を甲冑を彷彿とした鉄錆の蒔絵で表現しました。また、箱の内側には鶴が飛び立った後の巣に残る残影と朝露を螺鈿、蒔絵で表現し、巣から大空へと飛び立った鶴を箱の内と外という因果に照らし合わせ制作しました。

6 【彫刻】ふ

荒川公園には原田桃葉氏の「ふ」があります。

作品説明

人のなかにある記憶や想像といった「内面の世界を感じる時」を湯船につかる人の姿を用いて表現しています。膨大な情報に翻弄される日々でも、からだ一つ湯船に浮かぶときは、表面的ではない内面の世界を感じることができます。出来事が記憶や想像となり広がっていく、そんな時を想い制作に至りました。又、この作品は金属を高温で溶かし、型に流し込むことで形を得る「鋳金」という技法で制作しています。中でも、土で鋳型をつくる真土込型(まねこめがた)鋳造法を用いています。この技法では土に触れながら、多くの行程を経て鋳型をつくりあげます。その鋳型に金属が流れ込む瞬間と、その後で鋳型から作品を割り出す時は、イメージが形になり現れることの神秘的な感動に包まれます。この技法で辿る道のりは、制作に対する喜びをはじめ、様々な感情、感覚そのものであるように思います。そんな鋳金への想いも同時に込めています。

7 【彫刻】Black Gaze Ⅰ

荒川公園には青野セクウォイア氏の「Black Gaze Ⅰ」があります。

作品説明

黒い視線---情報が交錯し、真実はどこにあるのか・・・いまこそ自らの目で頭でまことを見極めたい。

8 【彫刻】雨を待つ

荒川公園には稲田侑峰氏の「雨を待つ」があります。

作品説明

早く時が流れる生活の中で、時折立ち止まって自分と向き合う時間がほしい。周りばかり気になって自分が大事にしていたことを見失ってしまう。まだまだ未熟で迷うことばかりだけれど、今の自分にしかできないカタチを残したい。自分が大事にしたものがカタチになってくるまで我慢強くじっと待つこと。石を手で掘ることを通じて自分の中にある焦りや不安、それでも目の前にあることを精一杯やっていく。そんな気持ちを人のカタチを通して表現しました。

雨に育てられる自然の木々のように、ゆっくりとではあるけれど大きく育っていきたいという思いでこの作品を制作し、「雨を待つ」という題をつけました。

9 【彫刻】信じていること

荒川公園には中澤安奈氏の「信じていること」があります。

作品説明

石に触れていると、静かな感動を覚えます。人の齢をはるかに越えて、地中深くに堆積され圧縮され切り出された石を前に、自分はなんと有限な存在だろうか、と。それは、森羅万象の背後にそびえる超越者に思いを馳せ、対峙する瞬間でもあります。

世にあるすべてのものがちりにかえる、そのことを覚えることで自分の存在を確認してきました。私はいずれちりに帰る存在であるにもかかわらず、“今”があり、同じように“今”ある人と出会っている。この奇跡に感謝しています。

長い人生という物語を歩むとき、私は信じているものをしっかり背負って生きていこう――そういう気持ちをこめて羊背負う少年を彫りました。

10 【彫刻】ふたり

荒川公園には天野浩子氏の「ふたり」があります。

作品説明

弟と私がそれぞれの道を歩いていくイメージで制作した。同じところから分かれていく最中で、まだどちらも完璧な形を得ていない。はっきりしたものは、これから自分で見つけて身につけていく。

恋人は友人になったり他人になったりするが、弟はずっと弟のままである。家族の関係はずっと変わらない。弟と私は同じ人から生まれ、同じところで育った。そして今、別々の道を歩む。同じフィールドにいた二人が、一人の人間として生きていく。離れていく寂しさよりも、それぞれの世界に向かっていく心強さを感じる。

前進していく期待感と、一人になっていこうとする心強さを込めた作品である。

11 【彫刻】石花

荒川公園には石川洋樹氏の「石花」があります。

作品説明

制作する上で、まず私は石という素材が山から切り崩されて四角い大きな塊としてある状態を見て、ふと開くことができたらと思いました。石は開かないのが普通ですが、その石に真摯に向き合ってぶつかっていったら、開いてくれるのかというのがはじまりです。開くモチーフとして花の開く要素を用いましたが、それには理由があり、石は重く、硬く、彫りづらい特徴がありますが、はるか昔の人が生きた証が今なお、後世に「かたち」として我々が見ることができるように半永久的な素材であることが他の素材にはない特徴であり、石で花をつくることが、時間とともに、はかなく朽ちていく存在の花を「かたち」としてとどめておけないかと考えました。

12 【彫刻】五劫思惟群像(ごこうしゆいぐんぞう)

荒川公園には柴辻健吾氏の「五劫思惟群像」があります。

作品説明

『五劫』という永遠とも言うべき天文学的な長い時間、『思惟』をめぐらす姿である。なぜこのテーマで作品を作るようになったかというと、既存の仏像に『五劫思惟阿弥陀仏如来』があり、長い時間にわたって髪も切らず思惟をめぐらし座禅していたのでアフロの様な髪型になっている。その仏像を見た時に私もいろいろな事に悩んでいたりすると髪が伸び髭が伸び放題になってしまう、そういう部分に共感し伸びた髪と髭で体が覆われて包まれているという形で『五劫思惟』を表現した。

この群像には髪や髭で体が覆われていない像もある。思惟を巡らし始めて間もない者、悩み疲れている者、悩んでいる者、悟りを開こうとしている者など様々な段階を表している。黒御影石は水もほとんど吸わず風化にもつよい、100万年経ってもほとんど今と変わらない姿でそこにたたずんでいる。100万年経とうが思惟を巡らし始めた者はまだまだ同じ姿を続けるだろうし悟りを開くのもいったい何万年あとになるか想像もつかない、そこから石の恒久性を感じてほしい。そして人間は長く生きても100年、いくら思い悩んでいようがそんな短い時間で地球に還っていってしまう。その自分達の存在の儚さを石との対比で発露させたいと考えた。

13 【彫刻】パレス

荒川公園には菊地言美氏の「パレス」があります。

作品説明

例えば、砂場に作りっぱなしのトンネルがあったり、河原に人為的に積まれた石があったり。崩れて苔むした遺跡を見るときに感じる、かつてここで何かが起きていて、でもそれを私が知ることはないという諦めにも似たもどかしさ。分からない、ということ自体が私の中の大きなテーマです。

誰も立ち入ることは出来ないし、逆を言えばここにいる限り私はずっと孤独で、でも心は穏やかで静かで。きっと誰しもの中にそれぞれ、色々な形でそんな場所は存在しているのだと思っています。

14 【彫刻】青年の肖像

荒川公園には今井亮介氏の「青年の肖像」があります。

作品説明

人間の持つ心の葛藤や弱さについて考え制作しました。一つの大きな石の塊から二体の人物像を彫り出しており、同じ人物の異なる側面を表現しました。一方は堂々と生きる力強さを持つ像で、もう一方は怠惰で弱く前進する力を持てない像です。一人の人間の中に渦巻く感情や、自己肯定感、自己否定感を表現しました。私自身もこの時代の中で彫刻という表現を得て前進しようとしている一方、怠惰や狡さといった人間的な弱さも持ち合わせていると感じます。多くの人間の中の一人の人間の例として、私自身の形をモデルに制作を進めました。また、素材として使用した黒大理石の持つ模様や質感は独特でとても面白いものでしたので、なるべく塊感を残し、磨くことによって作品に様々な表情を与えることができました。足は塊の中に埋没しており、一体の人間であることの表現と同時に、地に足が着いているのか歩いているのか、生き方の曖昧さの表現としています。

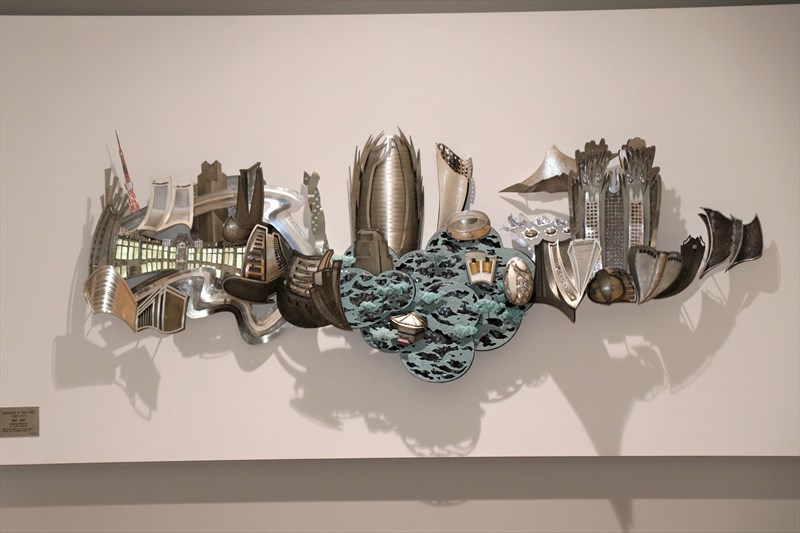

15 【彫刻】Appearance of Tokyo 2020~pop city~

荒川総合スポーツセンターには渡辺慧菜氏の「Appearance of Tokyo 2020~pop city~」があります。

作品説明

自らが生まれ育った場所を象徴的に表現した、郷土愛がテーマの作品です。モチーフとなっている東京は日本の中心的機能を果たす街ですが、そこで生まれ育った私は、故郷としての郷愁と、多くの人々の活動や活気、時代の変化を感じます。一見高層ビルは無機的な壁のようですが、その向こうにはたくさんの人々が存在しています。それは今日、IT産業が発達しSNSなどのネットの中で画面の向こうに不特定多数の見えない人の存在があるのと少し似ている気がします。人が多い東京の街に人物をあえてモチーフとして存在させず、それぞれの地域の文化、環境の特徴をオノマトペ的な要素として形象化し、彫金の伝統技術、金属の持つ表情で形にすることで改めて、現代の東京の風景に様々な思いをめぐらせる契機になればと考えています。

16 【彫刻】空に舞う

南千住図書館には池田浩樹氏の「空に舞う」があります。

作品説明

石の中にさざえをみて、そこから制作を始めた。雲のようなものと一体の中になって舞い上がっているイメージである。

17 【彫刻】「話し」

南千住図書館には北郷江氏の「話し」があります。

作品説明

4点で一組となる。絵本の1シーンをイメージさせるように、動物たちが会話をしている。話がとぎれず、つきないくらい話をしている物語的なシーンを想定して制作した。すべて陶土で出来ており、本焼である。

ゴール

JR南千住駅

お問い合わせ

産業経済部観光振興課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-4689