ページID:7376

更新日:2025年1月30日

ここから本文です。

もしかして、こころの病気かも? 統合失調症編

統合失調症という病気をご存じですか

この病気はおよそ百人に一人がこの病気にかかると言われており、特別な病気ではありません。

脳の神経伝達物質である、ドーパミンやセロトニンの働きが関係していると考えられており、思春期から中年期までの比較的若い年代になりやすいと言われています。

現在では効果のある薬が多く開発され、早期に治療するほど回復も早く、社会復帰が可能となっています。

入院治療が必要な場合もありますが、最近は短期間ですむようになり、在宅での治療が主流となっています。また、支援する施設や福祉制度が整備されつつあり、それらを活用した社会参加もしやすくなってきています。

統合失調症になる原因は

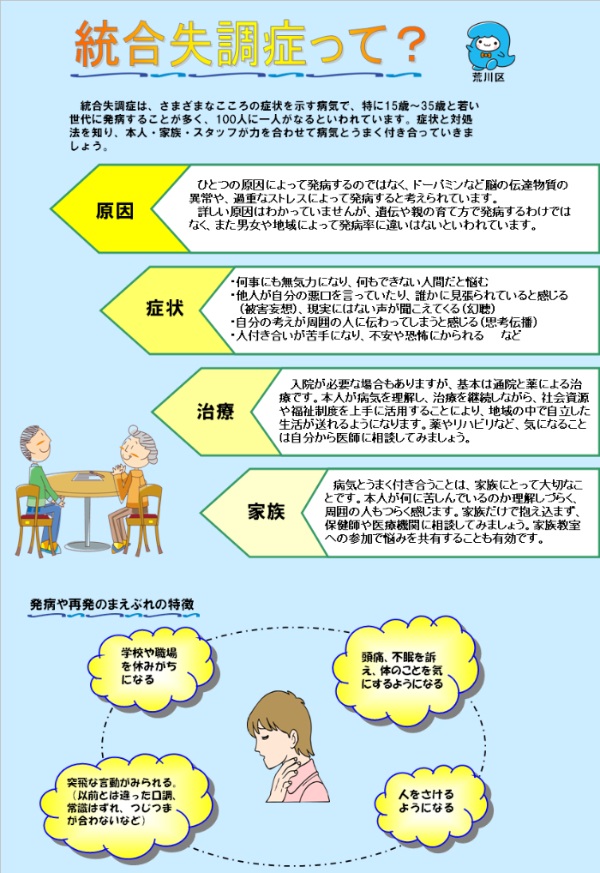

ひとつの原因によって発病するのではなく、ドーパミンなど脳の伝達物質の異常や、過重なストレスによって発病すると考えられています。詳しい原因はまだ分かっていませんが、遺伝や親の育て方で発病するわけではなく、また男女や地域によって発病率に違いはないといわれています。

どんな症状が現れるの

思春期のころは病気の症状か思春期特有の反応か、判断がつかないことがあります。

「不眠」「イライラ」「気持ちが焦って落ち着かない」などから始まり、次第に「妄想」(現実にはありえない誤った判断や観念)「幻聴」(実際には聞こえていない声が聞こえる、命令する等)「幻覚」(他の人には見えない映像が見える)のほか様々な症状が出現します。

発病や再発の早期発見のために

「不眠や頭痛などを訴え、体のことを気にするようになる」「人をさけるようになる」「以前とは違う口調、つじつまが合わない、突飛な言動がみられる」といった症状に気づき、早期に対応することがポイントです。

どんな治療をするの

医療機関での薬物療法が基本です。服用して療養やリハビリをすることでよくなる病気です。主治医や専門のスタッフと情報交換をして、本人に合う治療や薬、生活のペースを見つけることで、安心して生活できるようになります。

障がいの特徴とは

「生活障がい」「生活のしづらさ」といわれるもので下記の三つの側面で現れます。

- 対人関係の場面で

人との付き合い、人ごみの中で緊張し疲れます。注意や関心の幅が狭まって人への配慮が出来ないことがあります。秘密にすることや適当にやり過ごすことも苦手です。このためスムーズなコミュニケーションが難しかったり、うまく人間関係が作れなかったりします。 - 仕事の場面で

集中力・持続力が弱まります。そのため疲れやすく長時間の作業が苦手になります。 - 日常生活の場面で

家事などをこなすことが苦手となって過度に疲れます。何かを選択する判断が必要な場面や環境の変化に弱く、臨機応変に対応しにくい傾向があり物事に消極的になりがちになります。

家族の役割は

どんな病気なのか、どのような障がいなのかをきちんと認識することが大切です。療養は長く続きます。家族だけで抱え込まず、専門機関に相談をしたり、家族相談会を利用しましょう。

家族相談会

医師を交えて病気について学んだり家族同士の交流ができるように年数回実施しています。詳しくは健康推進課(別ウィンドウで開きます)までお問い合わせください。

荒川区精神障害者家族会(めぐみ会)

同じ思いや経験をしている家族同士の集まりです。

毎月1回の定例会があり、家族のストレスの軽減や健康維持を目指して、交流会やレクリエーション等を行っています。詳しいことはめぐみ会事務局(電話03-3819-3113)までお問合わせください。

一人で悩まず、相談を

こころの病気かもしれないと悩んだ時は「こころの健康相談」をご利用ください。

健康推進課では精神科医による個別相談を週一回実施しています。予約制で無料です。なお、保健師による相談は随時受けています。秘密は厳守します。

予約・お問合せ

健康推進課

Tel 3802-3111 内線432

統合失調症はさまざまなこころの症状を示す病気で、100人に1人がなるといわれています

お問い合わせ

健康部健康推進課保健相談担当

〒116-8507荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(内線:432、434)

ファクス:03-3806-0364