|

道灌山遺跡の環濠(発掘調査時)

「荒川ふるさと文化館 常設展示図録」より引用

|

|

|

|

| |

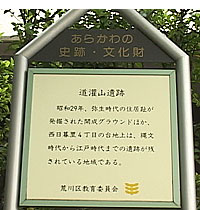

開成学園校門横にある

「ひぐらし坂」の看板 |

開成学園の第2グラウンドを中心に広がる「道灌山遺跡」は、縄文時代から江戸時代にかけての複合遺跡で、昭和29(1954)年を皮切りに、過去6回に渡り発掘調査が行われました。縄文時代の竪穴式住居跡、弥生時代中期の竪穴式住居跡(約5.6m×4.4m、深さ約20cm、ほぼ中央部に炉址があり、周囲には4本の柱穴が確認されている)、溝(環濠。幅約1.8m〜2.2m、確認面からの深さ約1.2m〜1.5m、断面はV字形でほぼ東西に延びている)、平安時代の住居跡、江戸時代の溝などが確認されました。発掘された縄文土器・弥生土器などの遺物は、荒川区立図書館と開成学園に保存されています。

遺跡自体を見ることはできませんが、道灌山の緑に囲まれた「ひぐらし坂」などの道を歩くのは気分爽快です。地元の方が犬の散歩やジョギングに訪れ、往来は途絶えません。下町の風情と共に、文化の香り漂う街の様相が潜んでいますが、これは大正初期に「文化的まちづくり」が行われたことに因るようです。開成学園のグラウンドの間にある「向稜稲荷坂」を登り、途中にある「向稜稲荷神社」で一休み。学生たちの賑やかな声が響いて、元気を分けてもらえる気がします。

|

|

| |

向稜稲荷坂 |

この道灌山と呼ばれる高台は、江戸の町を拓いた太田道灌(おおた・どうかん)の城址跡という説と、鎌倉時代の豪族・関道閑(せき・どうかん)の屋敷跡という説があります。江戸時代には薬草が豊富に採れ、また、虫の声を聴く名所としても知られていました。更に、眺望の地としても名高く、明治時代には正岡子規がこの地を訪れ、「山も無き 武蔵野の原を ながめけり 車立てたる 道灌山の上」という短歌を残しています。

|

|