○荒川区保育の利用の調整等取扱要綱

平成27年4月1日

27荒子保第56号

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区保育の利用の調整等に関する規則(平成27年荒川区規則第26号。以下「規則」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用希望月が4月の場合の利用申込みは、区長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、ひとり親世帯の場合は、その保護者の指数に20を合算するものとする。

3 前2項の規定により合算した指数が同数となった場合は、保育の必要性、保護者及びその世帯の状況その他の状況等を勘案して区長が別に定めるところにより選考を行う。

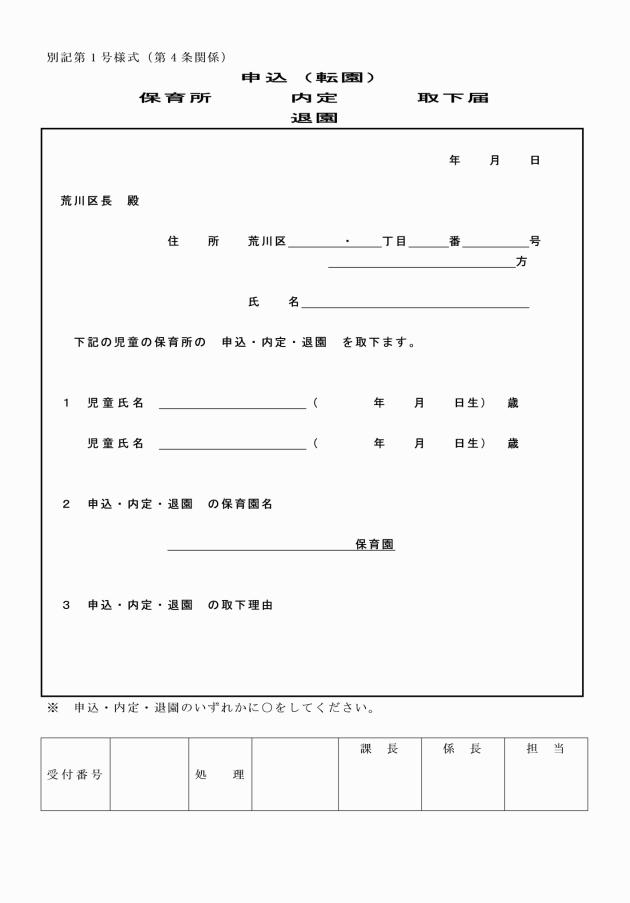

(利用申込みの取下げ)

第4条 保護者は、第2条第1項の規定により申込書を区長に提出した後に当該利用申込みを取下げることができる。

(1) 保護者等の状況に変更があった場合

(2) 保護者が荒川区保育の必要性の認定基準等に関する条例(平成26年荒川区条例第20号。以下「認定基準条例」という。)第3条に掲げる基準に該当しなくなった場合

(3) 保育を実施する権限がおよばなくなった場合

(4) その他区長が保育所等の利用に際し支障があると認める場合

2 区長は、前項の規定により取消しをした場合は、当該取消しに係る保護者にその旨を通知するものとする。

(保育の利用の開始日)

第7条 保育の利用を開始する日は、利用申込みのあった日以降で、保育の利用を承諾した日の属する月の翌月の初日(保育の利用を承諾した日が月の初日の場合にあっては、保育の利用を承諾した日)とする。

(保育の利用の期間)

第8条 保育の利用の期間は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第21条に規定する支給認定の有効期間内であって、別表に定める実施期間内とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める場合は、保育の利用の期間を定めることができる。

(保育の利用の停止)

第9条 規則第10条の規定により保育の利用を停止する場合の期間(以下「停止期間」という。)は、区長が保育の利用の停止を決定した日(以下「停止決定日」という。)から当該停止決定日の属する月の翌月の初日から起算して2月までの範囲内において区長が決定した日までとする。ただし、停止決定日が月の初日の場合は、停止決定日から当該停止決定日の属する月の翌月末日までの範囲内において区長が決定した日までとする。

3 前2項の停止期間における荒川区立保育所保育料に関する条例(平成27年荒川区条例第14号。以下「保育料条例」という。)に規定する保育料又は荒川区特定保育所等の保育料に関する規則(平成27年荒川区規則第33号。以下「利用者負担規則」という。)に規定する保育料(以下「保育料等」という)は、徴収しない。

4 保育の利用の停止期間における保育料条例第3条第3項の規定による保育料等の額(利用者負担規則第2条において準用する場合を含む。)は、変更しない。

(保育の利用の解除)

第11条 規則第11条第4号のその他区長が保育の利用に際し支障があると認めるときとは、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則第8条第1項の規定による家庭の状況についての確認(以下「家庭状況確認」という。)に応じない場合

(2) 家庭状況確認に必要な書類の提出がない場合

2 保育の利用を受けている児童及びその保護者が荒川区外に転出した場合は、転出した日の属する年度末をもって保育の利用を解除する。

3 前項の規定については、児童の福祉の観点から、保育の利用を受けている児童が次年度に4歳児又は5歳児でありその保護者が保育の利用を希望している場合、保育の利用を受けている児童に障がい等があり保育を解除することが適当でないと区長が認めた場合、又は保護者が荒川区内で就労している期間に限り適用しないことができる。

(管外委託の協議)

第12条 区長は、保護者から荒川区外の保育所等における利用申込みを受けた場合は、認定基準条例第3条に掲げる基準に該当するか確認の上、当該保育所等が所在する市区町村等関係機関と協議を行う。

(管外受託の協議)

第13条 区長は、荒川区以外の市区町村から荒川区内の保育所等における保育の利用に関する委託の協議を受けた場合は、第3条の規定による利用調整後に、当該保育所等における利用申込みに係る児童の年齢の区分において定員に2人以上の余裕がある場合に限り、保育の利用の承諾の適否を行うことができる。

2 区長は、前項の規定による委託の協議を受けた場合は、当該委託の協議をした荒川区以外の市区町村に対し、保育の利用の承諾の適否について通知する。

3 第1項に掲げる委託の協議は、保育の利用の申込みに係る児童の年齢が、保育所利用時点において0歳児から3歳児までの場合にあっては、その保護者が荒川区内で就労している場合に限り、受け付けるものとする。

4 第1項の規定は、保護者及びその児童が、利用希望月の初日までに荒川区内に転入する場合においては、適用しない。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(荒川区保育所入所実施要綱の廃止)

2 荒川区保育所入所実施要綱(昭和56年10月7日助役決定)は、廃止する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成27年11月9日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成28年10月28日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附則

1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

2 改正後の第3条第2項及び別表の規定は、平成31年4月1日以後に開始する保育の利用に係る同条第1項の利用調整について適用し、同日前に開始する保育の利用に係る同項の利用調整については、なお従前の例による。

附則

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の第3条第1項、第2項及び別表の規定は、令和2年4月1日以後に開始する保育の利用に係る同条第1項の利用調整について適用し、同日前に開始する保育の利用に係る同項の利用調整については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和3年4月1日以後に開始する保育の利用に係る第3条第1項の利用調整について適用し、同日前に開始する保育の利用に係る同項の利用調整については、なお従前の例による。

附則

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和5年4月1日以後に開始する保育の利用に係る第3条第1項の利用調整について適用し、同日前に開始する保育の利用に係る同項の利用調整については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

荒川区保育利用調整基準

1 基準指数

類型 | 細目 | 実施期間 | 指数 | ||

居宅外労働 | 月20日以上月160時間以上の就労を常態 | 雇用期間が終了する月の末日まで | 20 | ||

月20日以上月120時間以上160時間未満の就労を常態 | 18 | ||||

月20日以上月80時間以上120時間未満の就労を常態 | 16 | ||||

月16日以上月128時間以上の就労を常態 | 18 | ||||

月16日以上月96時間以上128時間未満の就労を常態 | 16 | ||||

月16日以上月64時間以上96時間未満の就労を常態 | 14 | ||||

月12日以上月96時間以上の就労を常態 | 16 | ||||

月12日以上月72時間以上96時間未満の就労を常態 | 14 | ||||

月12日以上月48時間以上72時間未満の就労を常態 | 12 | ||||

居宅内労働 | 月20日以上月160時間以上の就労を常態 | 20 | |||

月20日以上月120時間以上160時間未満の就労を常態 | 18 | ||||

月20日以上月80時間以上120時間未満の就労を常態 | 16 | ||||

月16日以上月128時間以上の就労を常態 | 18 | ||||

月16日以上月96時間以上128時間未満の就労を常態 | 16 | ||||

月16日以上月64時間以上96時間未満の就労を常態 | 14 | ||||

月12日以上月96時間以上の就労を常態 | 16 | ||||

月12日以上月72時間以上96時間未満の就労を常態 | 14 | ||||

月12日以上月48時間以上72時間未満の就労を常態 | 12 | ||||

内職 | 月20日以上月80時間以上月収5万5千円以上の就労を常態 | 15 | |||

月12日以上月48時間以上月収3万5千円以上の就労を常態 | 11 | ||||

就労内定 | 月20日以上月160時間以上の就労を常態とする内定 | 3か月以内 | 15 | ||

月20日以上月80時間以上160時間未満の就労を常態とする内定 | 13 | ||||

月16日以上月128時間以上の就労を常態とする内定 | 13 | ||||

月16日以上月64時間以上128時間未満の就労を常態とする内定 | 11 | ||||

月12日以上月96時間以上の就労を常態とする内定 | 11 | ||||

月12日以上月48時間以上96時間未満の就労を常態とする内定 | 9 | ||||

求職中 | 求職のため日中の外出を常態 | 8 | |||

就学・技能習得 (注1) | 学校教育法に定める学校、国・都・市町村設置の職業訓練施設で就職又は事業開始に必要な技能習得中で昼間、外出を常態としている場合 上記の他、就職又は事業開始に必要な技能習得中で昼間、外出を常態としている場合 | 必要としなくなった月の末日まで | 16 | ||

語学習得のための各種専門学校等に通学している場合 | 10 | ||||

妊娠・出産 | 出産前後で休養を要するために保育が困難な場合 | 出産予定日の属する月の前2か月、後2か月以内 | 12 | ||

疾病・心身障害等 | 疾病 | 入院 | 必要としなくなった月の末日まで | 20 | |

在宅 | 寝たきり | 20 | |||

精神性疾患・感染性疾患 | 20 | ||||

一般療養 | 16 | ||||

心身障害等 | 身障手帳1級・2級 愛の手帳1度・2度・3度 | 20 | |||

身障手帳3級 愛の手帳4度 | 16 | ||||

身障手帳4級 | 12 | ||||

介護 | 付添い介護 | 通院・通所等で週3日以上の介護 | 16 | ||

自宅療養 | 居宅内での寝たきり高齢者・重度心身障害者等の常時介護 | 20 | |||

上記以外 | 14 | ||||

災害 | 災害等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育に欠ける場合 | 20 | |||

両親不存在 | 死亡・行方不明・拘禁等 | 20 | |||

・基準指数の表に掲げるもののほか、明らかに保育を必要と認められる場合は、該当案件ごとに基準指数を認定する。

・就労時間には休憩時間を含む。

2 調整指数

減算指数 | 加算指数 | ||||

個人 | 勤務先(仕事場)に申込児を同伴している場合(ただし、勤務実績及びそれに伴う収入がある場合を除く。) | -1 | 個人 | 生活保護世帯で収入の拡大につながる就労等(注3)の場合 | 4 |

個人 | 居宅内自営で協力的な仕事(注2)の場合(就職内定も含む) | -1 | 個人 | ひとり親世帯(死亡・離婚・未婚・拘禁など)の場合 | 4 |

世帯 | 同居又はそれに準ずる祖父母(65歳未満)が無職で申込児の補完的な保育を行うことができる場合 | -6 | 個人 | 月20日以上1日6時間以上の就労を常態とする就職内定のうち正社員(注4)として内定している場合 | 2 |

世帯 | 区外在住者(区内在勤) | -4 | 世帯 | 育児・介護休業法に基づく育児休業を2年以上取得することにより一時退園し、育児休業明けに再入園の場合 | 4 |

世帯 | 区外在住者(区外在勤) | -8 | 世帯 | 入所の時点で育児・介護休業法に基づく育児休業又はそれに準ずる制度等を2年以上利用している場合(注5) | 2 |

世帯 | 在園児又は卒園児が正当な理由なく過去6か月分以上の保育料を滞納している場合 | -20 | 世帯 | 申込児以外の兄弟姉妹が入園希望園に在園中(卒園予定児を除く)の場合 | 4 |

世帯 | 申込児が年齢上限のある認可保育園、認証保育所、家庭福祉員、定期利用保育を卒園する際の申込み(入園後も育児休業を継続する世帯を含む) | 4 | |||

世帯 | 児童福祉の観点から配慮を要する場合 | 4 | |||

・個人、世帯の区分について、個人は父・母のうち該当者を調整し、世帯は父・母両者を調整する。

・表中の文言は次の定義による。

注1…就学・技能習得のため現に保育に当たることができない場合で、原則として昼間(保育園開園時間中)週3日以上、1日4時間以上の通学・通所を要するものをいう。

注2…協力的な仕事とは、勤務時間の拘束性や給与の支給水準などから仕事の実態を総合的に勘案し、仕事への専念度が中心者よりも低いと判断される場合をいう。

注3…就労等とは、居宅外労働、居宅内労働、就労内定・求職中、就学・技能習得の状態をいう。

注4…正社員とは、雇用期間の定めが無く、長期雇用を前提とした雇用契約を結ぶ場合をいう。

注5…起算日は加算対象児童の出生日とし、申込締切日時点で育児休業中である場合は当該育児休業が入所月まで引き続くものとして算定する。