|

|

||

内容は、掲載当時のものとなります。

都立航空高専(当時は東京都立航空工業高等専門学校)「宇宙科学研究同好会(以下「宇宙研」)」は1992年に発足、「衛星設計コンテスト」に参加したり、人工衛星の設計や計算などアイデアを机上で展開していたものの、それまでモノを作った経験はゼロでした。

しかし6年前(2004年)、当時の航空高専に赴任してきたばかりの石川先生が顧問になると一転します。 前年(2003年)に東京大学、東京工業大学、日本大学の学生が開発した人工衛星がロシアでの打上げに成功しており、先生には高専生でも出来るのではないかとの目算がありました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

| 「電子部品は立たせず寝かせる」モノ作りの基本を用紙にまとめて壁一面に掲示。 |

モノを作る技術を修得するため、マイコンの電子部品のはんだづけ練習から始め、最初の3カ月で自動制御可能なオモチャの戦車を作りました。次に人工衛星らしい筐体を組上げてみよう、その次は筐体に詰めた電子基板の1つ1つを動かしてみようと、小さな成功を積み上げて、大きな成功へと導いていきます。

|

| 「いぶき打ち上げ特設サイト」 http://www.jaxa.jp/countdown/ |

そして2006年5月にチャンスが巡ってきました。宇宙航空研究開発機構(JAXA)が2009年に予定している温室効果ガスの観測技術衛星「いぶき」を搭載したH2Aロケット15号機の打上げにあたり、空きスペースに搭載する小型衛星の公募を行ったのです。これは民間企業、大学等が製作する小型衛星に対して容易かつ迅速な打ち上げ・運用機会を提供する仕組みを作り、我が国の宇宙開発利用の裾野を拡げるとともに、小型衛星を利用した教育・人材育成への貢献を目的とし、ロケットの打ち上げ能力の余裕を活用して打ち上げる事業です。

事前にJAXAの審査員が都立航空高専「宇宙研」に派遣され、人工衛星の試作品のチェックが行われました。結果は…?

「C判定:応募しても採択される可能性は低い」

「事由:さまざまな部分でのコミニュケーションが見られない。関連企業と協力したほうが良いものが出来る。」

残念な結果でしたが、逆に指摘された弱点を克服できれば採用の可能性も有るということが分かりました。

|

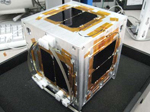

| 人工衛星のサイズは15cmの立方体。 |

ネックはアルミの加工精度です。高専生の技術と学校の設備では0.1mmの精度でアルミを削るのが困難です。そこで学外に目を向けてみると荒川区にはアルミ加工を得意とする中小企業が多く有ることに気が付きました。

でもここは下町、協力をお願いしても、きっと怖いガンコオヤジ風の職人さんに「学生の遊びに付き合っていられるかっ!」と一喝されて終わりになるのでは?

|

| アルミの加工技術はモノ作りの町「荒川区」の象徴。 |

おそるおそる依頼してみると、「なんでもっと早く相談に来なかったんだ!?こんな夢のある話なかなかないですよ、いつでも採算度外視で協力しますよ!」と、危惧とは全く逆の事態がおきて、とても好意的に受け止めてくれました。図面を持ち込むと、プロの厳しい目で幾つもの修正が入ります。何度もダメ出しされましたが、完成した図面は直ぐに加工して持ってきてくれました。しかも工賃は不要、材料費だけで構わないとう協力体制です。

学生はプロフェッショナルとは何か学びつつ、下町の気っ風の良さを肌で感じたことでしょう。そしてこの辺りから宇宙への夢は、技術面でも経済面でもグッと現実味を帯びてきました。

ついに2007年5月、当初の不合格予想を見事にくつがえし、人類史上初の高専生が開発した人工衛星がJAXAから逆転採択されます。

そしてこれはゴールではなく2009年1月の打ち上げを目指した熱い日々への序奏でした。

|

| 衛星組立クリーンルームで日夜作業にいそしむ。 |

採択が決まって「宇宙研」はますます忙しくなっていきます。学生が人工衛星に与えた課題(ミッション)は3つ。

ミッション1:打ち上げ成功後、通信可能か確かめる

ミッション2:地球画像を撮影する

ミッション3:酸化剤入りの火薬をレーザーで燃やし衛星の姿勢制御を試みる

|

| 学校内に作られた展示スペース。(事前連絡で見学が可能) |

これらを実現させるためには「宇宙研」12名の学生一人一人の自覚と責任が求められました。

分離機構、電源部分、通信部分、プログラムなど人工衛星を構成するさまざまな要素と、メンバーの人数がちょうどマッチングしていたため、自分のバトンを落とすと次の工程に繋がらない事態を招くからです。

最後の一年間は放課後はもちろん、土日祝日、夏休みも朝9時から夜10時11時までの作業が続きました。

成績と健康管理、どちらが崩れても周囲は黙っていないでしょう。

掲げた「夢」を守り抜くために、学業をおろそかにせず、健康にも留意し、続けた努力は並大抵のことではありません。まさに「人工衛星開発に捧げた青春」でした。

|

| 種子島宇宙センターにて。打ち上げの瞬間。 |

そして2009年1月23日午後0時54分、宇宙航空研究開発機構種子島宇宙センターから「宇宙研」が開発した小型人工衛星「輝汐(きせき)」は、心を揺さぶるような爆音とともに打ち上げられました。

|

| 基盤には校章とお世話になった方の名が刻まれた。 |

ロケットから分離する。電波を受信する。そのひとつひとつに多くの汗と努力が詰まっています。「わーっ。本当に動いているよ。ロケットからうちの衛星がちゃんと分離して、あれが宇宙で動いているんだ。」開発に携わった12人も「夢」が形になる瞬間に立合い、男泣きに泣きました。

多くの報道陣がつめかけその模様は全国ニュースになり、荒川区役所でも一階ロビーでライブ映像が放映され、協力をしてくれた中小企業の皆さんをはじめ多くの支援者が喜びに沸き感動に包まれました。

|

| 都立産業技術高等専門学校 荒川キャンパス |

「輝汐」は今現在も宇宙の彼方からの都立高専の屋上に設置した地上局に電波を送り続けています。ミッション2.3は現在まだ実現していませんが、今後も監視を続けていく予定です。

さらに「宇宙研」ではすでに第2機目の開発に取りかかっています。8月から新メンバーへのレクチャーがスタートする予定です。

|

| 時に優しく、時に厳しく。学生思いの石川先生。 |

「人工衛星や宇宙環境に興味を持っている小中学生へ。10代から航空宇宙開発に関わりたいならば「宇宙研」はおすすめです。頭の中で考えて駄目だと諦めれば後が続かない。何事も最初の一歩を踏み出さないと何も始まらないんです。」と力強く話す石川先生。

すでに地方の小学生から問い合わせのメールも届いているそうです。

都立産業技術高専荒川キャンパス出身の優秀なエンジニアがJAXAやNASAで活躍する日も近いかもしれません。

都立産業技術高等専門学校では随時オープンカレッジを開講しています。

講座の開講・募集情報は、品川区報・荒川区報・広報東京都などでご案内しています。

http://www.metro-cit.ac.jp/lecture/koukai.html