○荒川区家庭的保育事業等設置認可等事務取扱要綱

平成28年4月1日

制定

(28荒子保第1023号)

(副区長決定)

目次

第1章 総則

第2章 基本的要件

第3章 設置認可の手続

第4章 内容変更の手続

第5章 廃止又は休止の手続

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び荒川区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年荒川区条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、荒川区内における家庭的保育事業等の認可等にあたって必要な手続等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。

第2章 基本的要件

(経営主体)

第3条 家庭的保育事業者等は、社会福祉法人又は学校法人のほか、多様な主体とする。ただし、社会福祉法人又は学校法人以外の者が経営主体となる場合は、「家庭的保育事業等の認可等について」(平成26年12月12日雇児発1212第6号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第1の3の(3)及び(4)の規定によるものとする。

2 家庭的保育事業者等のうち、居宅訪問型保育事業者は、前項に掲げる要件に加え、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 居宅訪問型保育事業者は、家庭的保育者が保育中に休憩を取る時及び緊急時などで保育を提供できなくなった時には、当該保育に支障をきたさないよう、別の家庭的保育者が対応するものとする。

(2) 居宅訪問型保育事業者は、障害、疾病等をもつ乳幼児に対して保育を提供する時は、あらかじめ当該乳幼児の主治医と密接な連携を取り、乳幼児の心身の状態を把握したうえで、保育を提供するものとする。

(建物及び設備)

第4条 家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下この条において同じ。)を行う事業所の建物の構造及び設備は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令の定めるところに従うほか、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生、危険防止に十分な注意を払い、条例に定めるもの並びに次の基準による設備を有し、適切に運営すること。

(1) 家庭的保育事業等を行う建物の構造は、次に掲げるいずれかの要件を満たす建物でなければならない。

ア 建築基準法における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)により建築された建物

イ 「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(平成18年国土交通省告示第184号)に定める方法により行った耐震診断により、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあってはIs値0.7以上かつq値1.0以上、木造の建築物にあってはIw値1.1以上であることが確認された建築物

(2) 条例に定める設備のうち、下表の左欄に掲げる設備は、それぞれ同表の右欄に掲げる要件を備えるものとする。

設備 | 要件 |

乳幼児の保育を行う専用の部屋 | 条例に定める設備の基準において必要な面積(以下「必要面積」という。)を、保育に有効な面積(部屋の内法面積から保育に有効でない面積を除外した面積をいう。以下同じ。)として確保すること。 |

乳児室又はほふく室 | 必要面積を、保育に有効な面積として確保すること。 |

保育室又は遊戯室 | 必要面積を、保育に有効な面積として確保すること。 |

医務室(条例第43条に規定する保育所型事業所内保育事業所に限る。) | 静養できる機能を有すること。この場合において、事務室等との兼用も可能とする。 |

屋外遊戯場 | 必要面積を、幼児が実際に遊戯できる面積として確保すること。家庭的保育事業所等の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含むものとし、その場合は、当該事業所からの経路が安全であること、また、水飲み場及び便所が設置されていることが望ましい。 |

調理室又は調理設備 | 定員に見合う面積及び設備を有すること。 |

便所 | 定員に見合う面積及び設備を有すること。 |

(3) 非常口は、火災等非常時に利用乳幼児の避難に有効な位置に、2か所2方向設置しなければならない。

(4) 家庭的保育事業者等は、「室内化学物質対策実施基準」(別紙1)に基づき、室内化学物質を測定するとともに必要な対策を講じ、安全性が確認された後に開設すること。

(職員)

第5条 家庭的保育事業等において、保育に直接従事する家庭的保育者、保育士及び保育従事者(以下「基準保育士等」という。)は、利用乳幼児を長時間にわたって保育することができる常勤の職員(次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。)をもって確保することを基本とする。

(1) 期間の定めのない労働契約を結んでいること(1年以上の労働契約を結んでいる場合を含む。)。

(2) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1の3号により明示された就業の場所が当該家庭的保育所等であり、かつ従事すべき業務が保育であること。

(3) 勤務時間が、当該家庭的保育所等の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1か月に勤務すべき時間数が120時間以上に限る。)に達しているか、1日6時間以上かつ月20日以上であり、常態的に勤務していること。

(4) 当該家庭的保育所等(一括適用の承認を受けている場合は本社等)を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。

2 小規模保育事業又は事業所内保育事業における基準保育士等は、本来の事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や利用乳幼児数の変化に柔軟に対応すること等により、利用乳幼児の処遇水準の確保が図られる場合で、次の各号の全てを満たすときは、基準保育士等の一部に短時間勤務の職員(常勤の職員以外の職員をいう。以下同じ。)を充てても差し支えない。この場合において、家庭的保育事業者等は、「保育所保育指針」(平成20年厚生労働省告示第141号)による子どもの発達に応じた組又はグループ編成を適切に行うとともにこれを明確にしておくこととする。

(1) 常勤保育士等(小規模保育事業A型及び保育所型事業所内保育事業所においては保育士に、小規模保育事業B型及び小規模型事業所内保育事業所においては保育従事者に、小規模保育事業C型においては家庭的保育者にそれぞれ限る。次号において同じ。)が各組又は各グループ1人以上(乳児を含む組又はグループに係る基準保育士等の数が2人以上の場合は、2人以上)配置されていること。

(2) 常勤保育士等に代えて短時間勤務の基準保育士等、その他の常勤保育士等以外の基準保育士等を充てる場合の勤務時間数が、常勤保育士等を充てる場合の勤務時間数を上回ること。

3 小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型並びに小規模型事業所内保育事業における基準保育士等の数は、次に定める定員の区分ごとに、その区分ごとに規定する保育士等の員数の基準となる児童数で除し、小数点第1位(小数点第2位以下切り捨て)まで求め、各々を合計し、小数点以下を四捨五入した数に1を加えた数とする。

(1) 小規模保育事業A型 条例第29条第2項各号に定める区分ごと

(2) 小規模保育事業B型 条例第31条第2項各号に定める区分ごと

(3) 小規模型事業所内保育事業 条例第47条第2項各号に定める区分ごと

4 前項の場合において、開所時間中における基準保育士等の総数は、登園している利用乳幼児に対して同様の方法により算出した数とするが、その数が1人の場合は、当該保育士等に加え、保育に従事するために雇用した職員を1人配置しなくてはならない。ただし、登園している利用乳幼児が1人の場合は、この限りではない。

5 前項の場合における基準保育士等のうち、保育士を1人以上配置するものとする。

6 保育所型事業所内保育事業における基準保育士等の数は、条例第44条第2項各号に定める区分ごとに、その区分ごとに規定する保育士の員数の基準となる児童数で除し、小数点第1位(小数点第2位以下切り捨て)まで求め、各々を合計し、小数点以下を四捨五入した数とする。

7 前項の場合において、開所時間中における保育に直接従事する職員の総数は、登園している利用乳幼児に対して同様の方法により算出した数とするが、その数が1人の場合であっても、常時2人を下回ってはならない。

8 基準保育士等については、次に掲げる事項に留意すること。

(1) 基準保育士等のうち、保育士資格の取得を希望する職員について、その資格取得支援に努めること。

(2) 職員会議等を通じて職員間の連携を十分図るとともに、各種研修への参加機会の確保等に努めること。

(3) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)や雇用保険法(昭和49年法律第116号)等の労働関係法規を遵守し、不安定な雇用形態や低処遇の職員が生じることのないよう留意すること。

(4) 法第48条の3第1項の規定に基づき、職員の勤務実態の状況等について情報提供に努めること。

(研修の指定)

第6条 条例第23条第2項に規定する区長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修は、次に掲げるところによる。

(1) 保育士資格を有する場合 東京都が実施する家庭的保育者研修の家庭的保育者基礎研修(以下「基礎研修」という。)又は東京都子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年4月1日付27福保子計第249号)に基づく子育て支援員研修の基本研修及び地域保育コースの地域型保育(以下「子育て支援員研修」という。)とする。

(2) 保育士資格を有しない場合 基礎研修及び東京都が実施する家庭的保育者研修の家庭的保育者認定研修(以下「認定研修」という。)又は認定研修及び子育て支援員研修とする。

(管理者)

第7条 管理者を設置する場合には、児童福祉事業に熱意があり、施設を適切に運営できる者であって、「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成27年3月31日付府政共生第350号・26文科初第1464号・雇児発0331第9号内閣府政策統括官(強制社会政策担当)・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知。以下「国通知」という。)に規定する「管理者設置加算」の加算の要件を満たす者を設置しなければならない。

2 調理や調乳を行う者については、「児童福祉施設等における衛生管理及び食中毒予防の徹底について」(平成13年8月1日付雇児総発第36号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)を遵守し、施設における衛生管理及び食中毒予防を徹底すること。

第3章 設置認可の手続

(計画承認)

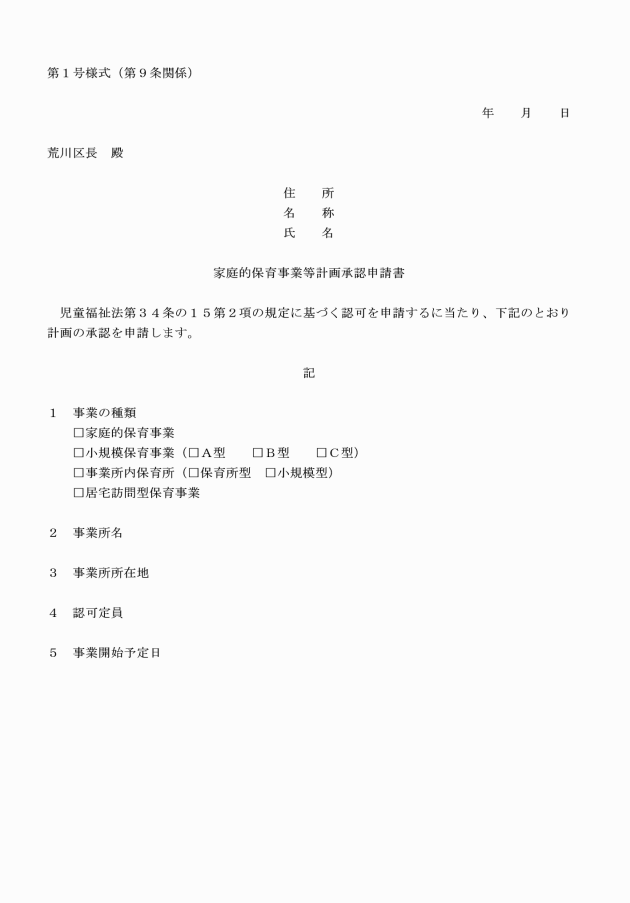

第9条 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者(以下「設置予定者」という。)は、計画の承認を受けるため、家庭的保育事業等計画承認申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、区長へ申請しなければならない。

(1) 建物及び設備関係

ア 施設の案内図(最寄駅からの経路、代替遊戯場の場合は代替遊戯場までの経路等、周辺環境が分かるもの)

イ 施設の配置図及び平面図

ウ 施設内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図

エ 建物建築時の建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し。ただし、当該建物が既存建築物の場合は、台帳記載事項証明書に代えることができる。

オ 土地及び建物の登記事項証明書(自己所有物件の場合)

カ 国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受ける場合には、それを証する書面(土地・建物が自己所有物件でない場合)

キ 国又は地方公共団体以外の者から貸与を受ける場合には、「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」(平成16年5月24日付雇児発第0524002号・社援発第0524008号厚生労働省雇用均等・児童家庭・社会・援護局長連名通知)に基づくことを証する書面(土地・建物が自己所有物件でない場合)

ク 第4条第1号イに該当する場合は、当該事実を客観的に確認できる書類

ケ 「室内化学物質対策実施基準」(別紙1)に基づき実施した測定結果(厚生労働省が定める指針値以下であることがわかること)(計画承認申請時に提出できない場合は、設置認可申請時に提出するものとする。)

(2) 家庭的保育事業等の運営方針等

ア 条例第18条の規定に基づく重要事項に関する規程を定めた運営規程

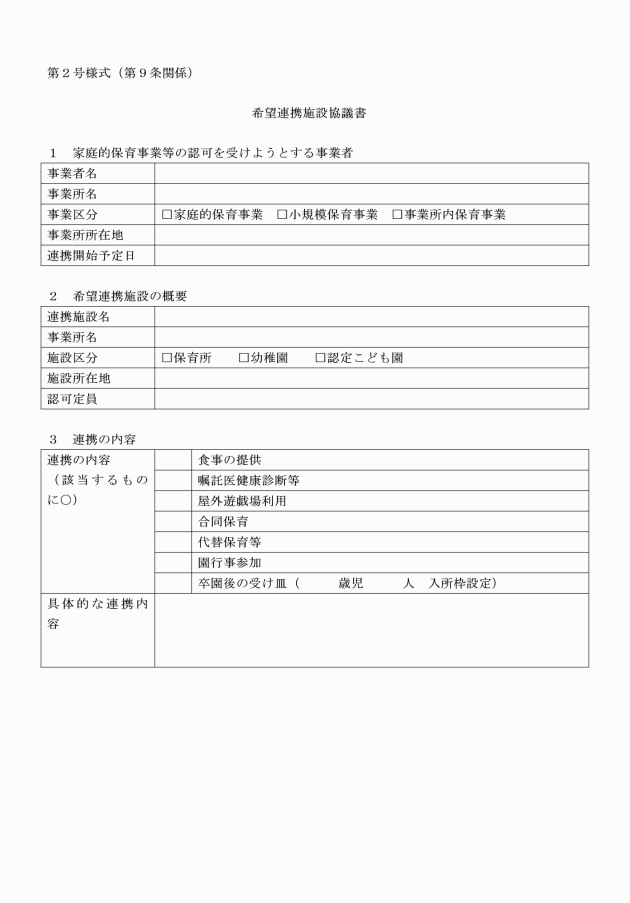

イ 希望連携施設協議書(第2号様式)

(3) 家庭的保育事業者等の状況

ア 設置予定者の登記事項証明書(法人の場合)

イ 定款又は寄付行為の写し(法人の場合)

ウ 印鑑証明

エ 法第34条の15第3項第4号の基準に関する誓約書(荒川区児童福祉法施行細則(昭和40年荒川区規則第25号。以下「細則」という。)別記第55号様式別紙9)

オ 家庭的保育事業等の開設に関する資金計画書

カ 当該事業の今後5年間の収支計画書(当該事業を開設するにあたって借入等を行う場合は返済計画についても記載すること。)

キ 直近3年間の決算書類(個人の場合は直近3年の確定申告書の写し)

ク 設置予定者全体の今後5年間の収支(損益)予算書

ケ 設置予定者全体の今後5年間の借入金等返済(償還)計画

コ 理事会等の決議録(法人の場合)

サ 残高証明書(計画承認申請書提出日の1か月前以降の時点のもの)

シ 納税証明書

(4) その他区長が必要と認めるもの

3 区長は、前2項の申請前に、設置予定者からその旨の申し出があった場合には、必要に応じて、事前に書類の提出を求め、予備審査を行うことができる。

(認可)

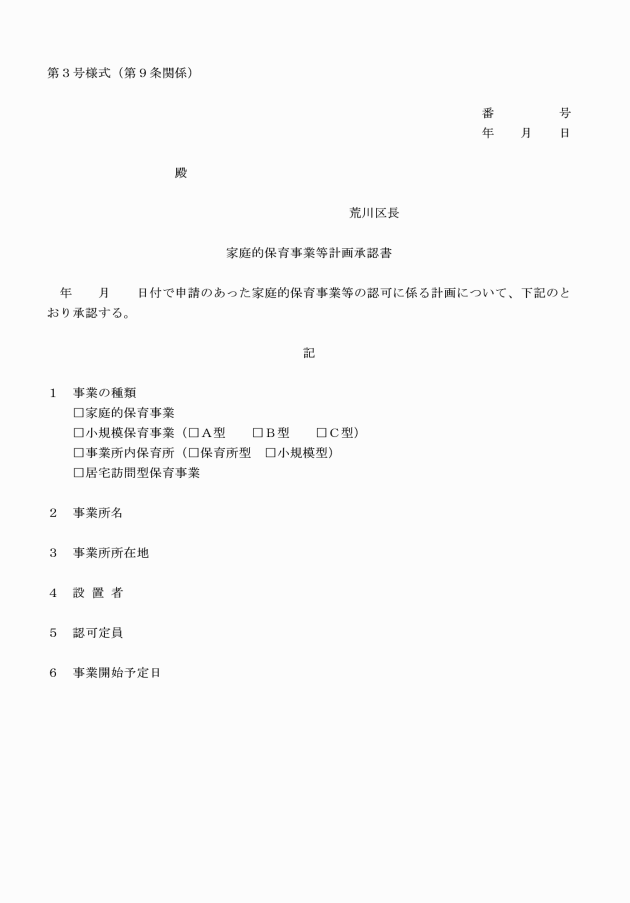

第10条 前条第2項の規定に基づき、家庭的保育事業等計画承認書の交付を受けた者は、事業の認可を受けるため、法第34条の15第2項及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の36第1項及び第2項の規定に基づき、家庭的保育事業等設置認可申請書(細則別記第55号様式)を必要な添付書類とともに、区長へ提出しなければならない。

第4章 内容変更の手続

(内容変更)

第11条 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等の建物及び設備の規模、構造、配置や、代表者等の変更があったときは、省令第36条の36第3項の規定に基づき、家庭的保育事業等内容変更届出書(細則別記第58号様式)を必要な添付書類とともに、変更のあった日から起算して1月以内に区長へ届け出なければならない。

2 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等の定員を減少しようとするときは、その定員の減少の3月前までに区長へ届け出なければならない。

第5章 廃止又は休止の手続

(廃止又は休止)

第12条 家庭的保育事業等を廃止又は休止(原則として1年を超えない期間停止することをいう。以下同じ。)しようとする者は、廃止又は休止をしようとする日以前、相当期間の余裕をもって、区長に協議しなければならない。

2 前項の場合において、建物及び設備について、国、都又は区の補助がなされた家庭的保育事業等を廃止しようとするときは、あらかじめ文書により、区長あてに協議しなければならない。

3 家庭的保育事業等を廃止又は休止しようとする者は、法第34条の15第7項及び省令第36条の37第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等(廃止・休止)申請書(細則別記第59号様式)を必要な添付書類に職員の退職後の状況を加え、廃止又は休止しようとする日の60日前までに、区長へ申請しなければならない。

附則

この要綱の施行の際、現に荒川区家庭福祉員制度運営及び運営費補助金交付要綱(昭和56年厚生部長決定)により認定を受けている家庭福祉員については、第4条第1号及び第3号の規定は適用しない。

附則

この要綱は、令和5年10月5日から適用する。

別紙1

家庭的保育事業所等における室内化学物質対策実施基準

家庭的保育事業所等における安全で快適な保育環境及び乳幼児の健康確保のため、設置者は以下のとおり室内化学物質対策を実施する。

内容 | |

実施内容 | 設置者は、事業を実施する施設の室内化学物質濃度の測定を第三者の専門機関に依頼し、室内の安全性を確認する(室内に什器等を設置した状態で測定することが望ましい。)。なお、事業開始後であっても、室内環境に影響を及ぼす改修工事、什器の入替え等を行なった場合も、同様の取扱いとする。 |

測定対象化学物質 | ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼンの6種 |

検査機関 | 厚生労働省標準測定法により検査できる機関 |

測定方法 | 厚生労働省の測定方法のうち標準測定法によること。 |

日常の使用状況を想定し、3歳児は床上60cm、乳児は床上30cmなど、児童の呼吸する高さに合わせて空気を採取すること。 | |

測定の際は換気装置を停止させること。ただし、常時(24時間)稼動させる換気装置についてはこの限りでない。 | |

窓際、出入り口、送風口付近は避け、可能な限り部屋の中央付近で測定すること。 | |

乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室を測定する。100m2以下の部屋については1か所、100m2を超える部屋については最低2か所測定すること。 | |

測定結果 | 厚生労働省が定める化学物質の室内濃度指針値以下であることを確認すること。 |

指針値を超えた場合は、原因を調べ、改善のための対策を講じること。 | |

測定結果及び対策状況については、関係者に説明または公表すること。 | |

改善方法 | 設置者の責任において改善すること。 (完了・引渡し時に、工事請負業者の責任で指針値以下とするよう、あらかじめ建築工事特記仕様書に記載する等。) |

改善方法については、所管の保健所に相談するなど早急な対応を行い、再検査を実施すること。 | |

開設までの注意 | 化学物質の低減のため、竣工予定日から事業開始日まで、2週間以上の期間を確保すること。 |

換気装置を使用するか定期的に窓開け等を行い、十分に外気を取り入れること。 |