○荒川区家庭福祉員制度運営及び運営費補助金交付要綱

昭和56年4月1日

制定

(厚生部長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、子どもの保育について技能及び経験を有する者が、居宅その他の場所において保育を要する子どもを保育する事業を実施することにより、子どもの福祉の向上を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、家庭福祉員とは、前条の目的達成のため区長が認定した者をいう。

(家庭福祉員の認定基準)

第3条 区長は、次の基準に基づき、家庭福祉員を認定するものとする。ただし、その人数については、予算の範囲内とする。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) 社会福祉事業に理解があり、かつ、子どもの保育に熱意と愛情があること。

(3) 年齢が、認定時において満25歳以上65歳以下であること。

(4) 家族が健康でこの制度に理解があり、家庭環境が健全であること。

(5) 保育を行っている子どもの保育に専念できること。

(6) 保育士、教員、助産師、保健師若しくは看護師の資格を有し、又は東京都が実施する東京都子育て支援員研修(以下「子育て支援員研修」という。)を修了していること。

(7) 原則として未就学の子どもの養育をしていないこと。

(8) 賠償責任保険の加入資格があること。

(9) 子どもの健康管理のため、あらかじめ医師を指定すること。

(10) 育児専用室として、通風採光の良い面積9.9平方メートル(ただし、3人を超えて保育する場合は、3人を超える子ども1人につき当該面積に3.3平方メートルを加算した面積)以上の部屋が原則として1階にあること。ただし、危険防止及び災害対策が万全な場合、2階以上を専用室に充てることができる。

(11) 区、子どもの保護者等との連絡のために、電話及びファックスを設置していること。

(12) 火災警報器及び消火器を設置していること。

(13) 保育に関する研修を、原則として毎年18時間以上受講すること。

(家庭福祉員の申込み及び認定)

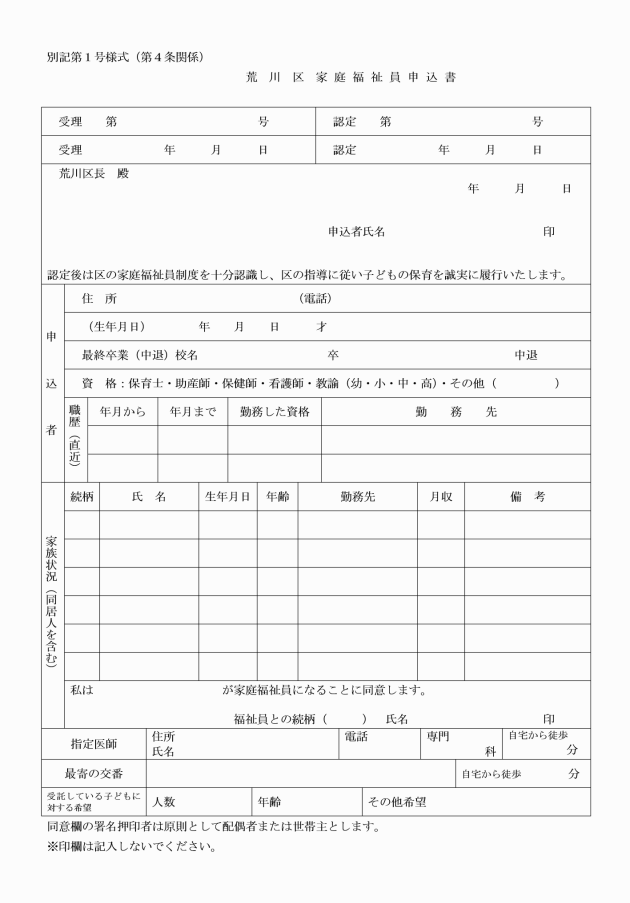

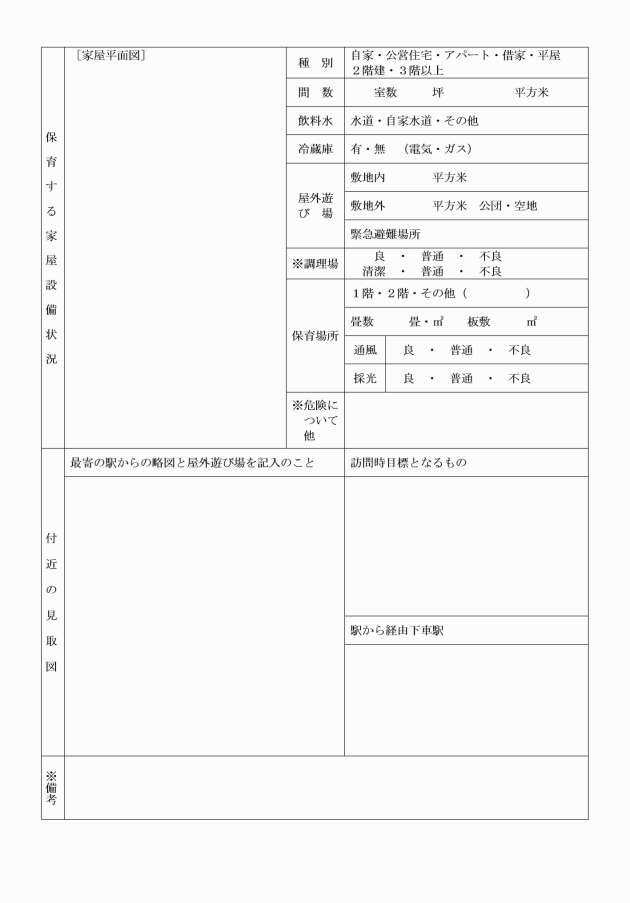

第4条 家庭福祉員を希望する者は、荒川区家庭福祉員申込書(別記第1号様式)により、区長に申し込むものとする。

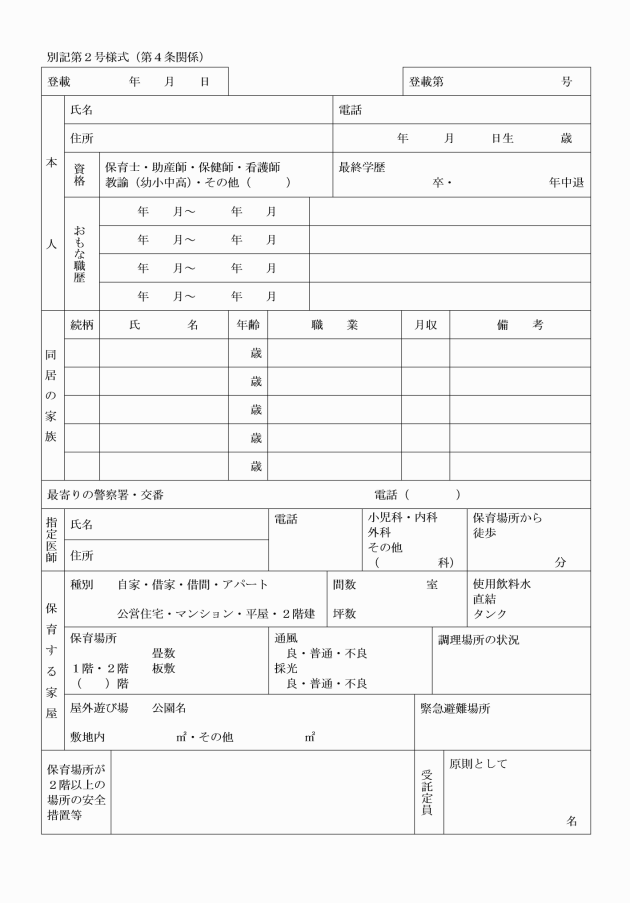

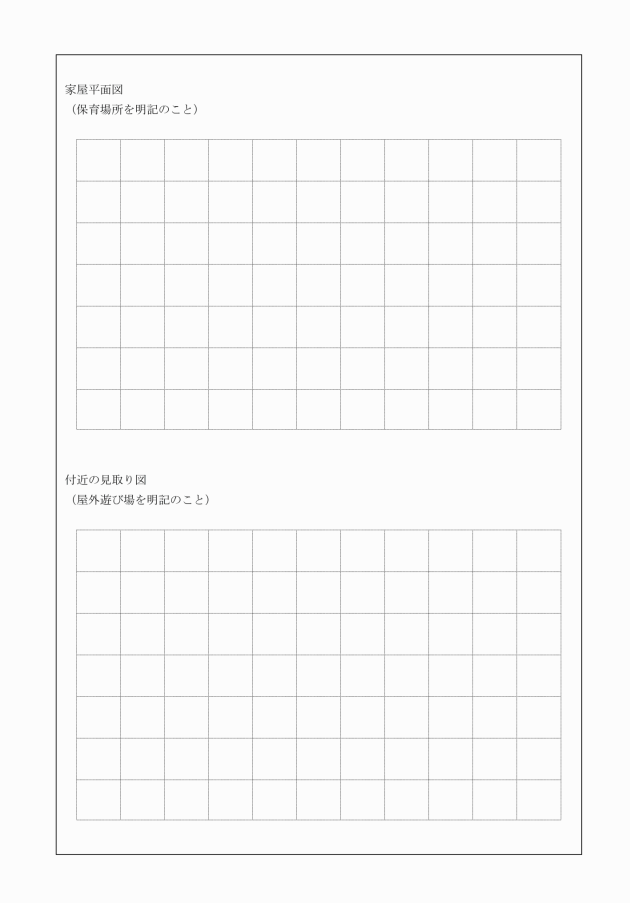

3 区長は、家庭福祉員を認定したときは、氏名等必要事項を荒川区家庭福祉員台帳(別記第2号様式。以下「家庭福祉員台帳」という。)に登載するものとする。

(家庭福祉員の辞退及び認定の取消し)

第5条 家庭福祉員は、子どもを受託できない事情が生じたときは、子どもの委託者との委託契約解除の1か月前までに家庭福祉員を辞退する旨区長に届け出るものとし、当該届出を受けた区長は、家庭福祉員台帳から削除するとともに、当該家庭福祉員にその旨を通知するものとする。

2 区長は、家庭福祉員が第3条に定める認定基準に適合しなくなったとき若しくは満65歳の誕生日の属する年度末に達したとき又は家庭福祉員に不適当な事情が生じたと認めたときは、その認定を取り消し、家庭福祉員台帳から削除するとともに、当該家庭福祉員にその旨を通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、満65歳を超える場合において、家庭福祉員として適当と認められるときは、1年ごとの更新をすることができる。ただし、満69歳に達した日の属する年度の3月31日を超えて更新することはできないものとする。

(家庭福祉員の遵守事項)

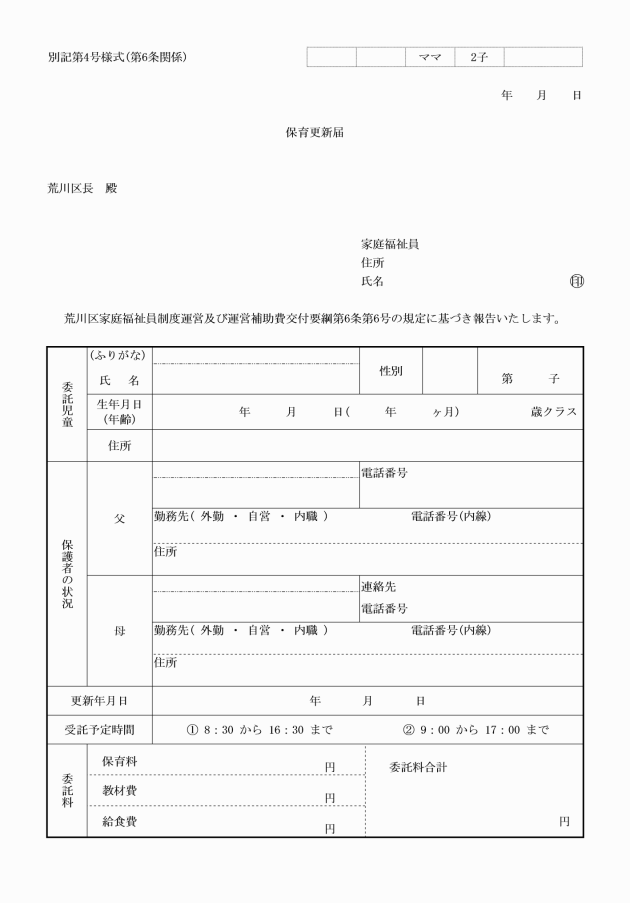

第6条 家庭福祉員は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 誠実かつ安全に子どもの保育を行うこと。

(2) 子どもの委託者と協議の上、子どもの心身の発達段階に応じて適切な保育を行うこと。

(3) 子どもの健康管理には細心の注意を払い、育児専用室に必要な医薬品その他の医療品を備え、負傷疾病等の防止に努めるとともに、異常があると認められる場合は、速やかに保護者に連絡し、医師の診療を受けさせる等適切な措置を講じること。

(4) 年1回以上健康診断を受け、その結果を区長に届け出ること。

(5) 月1回以上細菌検査を受けること。

(6) 10月から3月までの間に月1回以上ノロウイルスの検査を受けること。

(7) 疾病、災害等のため子どもの保護を適切に行うことができないときは、あらかじめ区長に届け出て承認を受けること。

(9) 地震、火災、台風等の非常事態に対応できるようにするとともに、運営上必要な区長の指示及び指導に従うこと。

(10) 年1回以上消火訓練を実施すること。

(11) 月1回以上避難訓練を実施すること。

(12) 子どもの死亡1名につき5,000万円、1事故につき3億円以上の賠償責任保険に加入すること。

(13) 家屋構造等認定基準に関する変更があった場合は、速やかに区長に届け出ること。

(14) 3人を超える子どもを保育する時間帯は、常時補助員を配置すること。

(15) 業務を行うに当たり知り得た個人情報は、他に漏らさないこと。

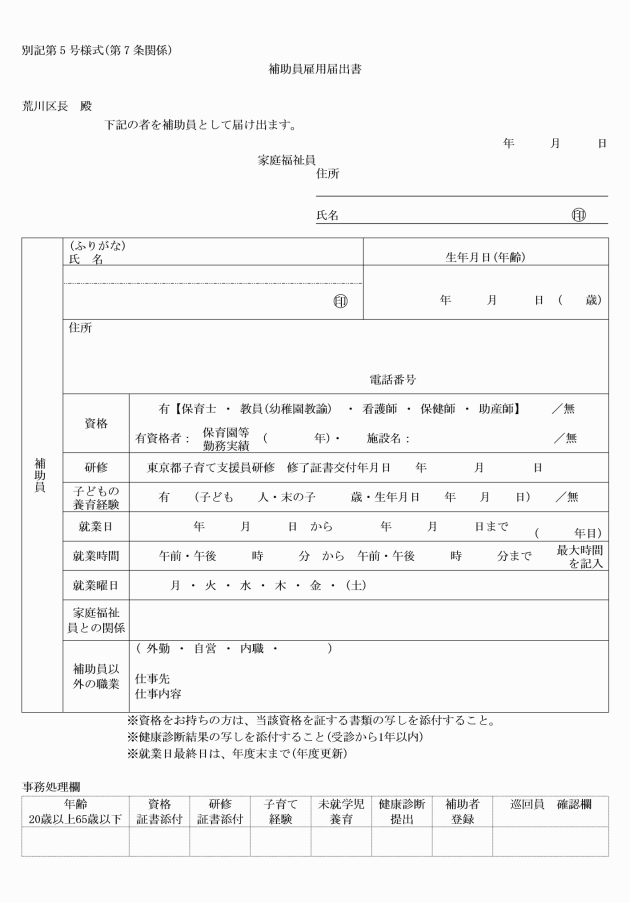

(補助員の雇用等)

第7条 家庭福祉員は、子どもを4人以上保育する場合又は育児専用室が2階以上にある場合であって子どもを3人以上保育するときは、補助員を雇用しなければならない。

2 前項の規定により補助員を雇用しなければならないときは、家庭福祉員及び補助員のうち1人以上は、保育士、助産師、保健師又は看護師でなければならない。

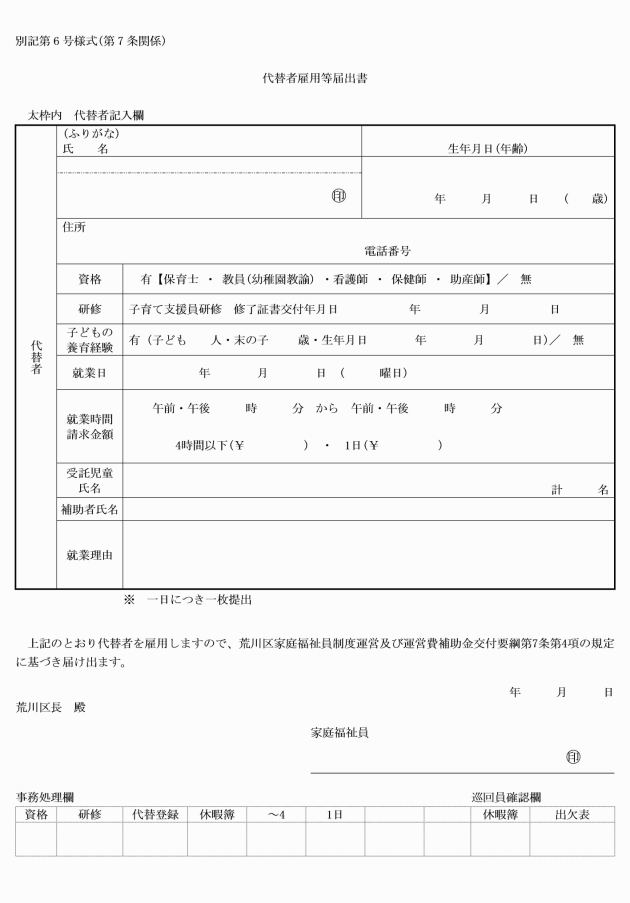

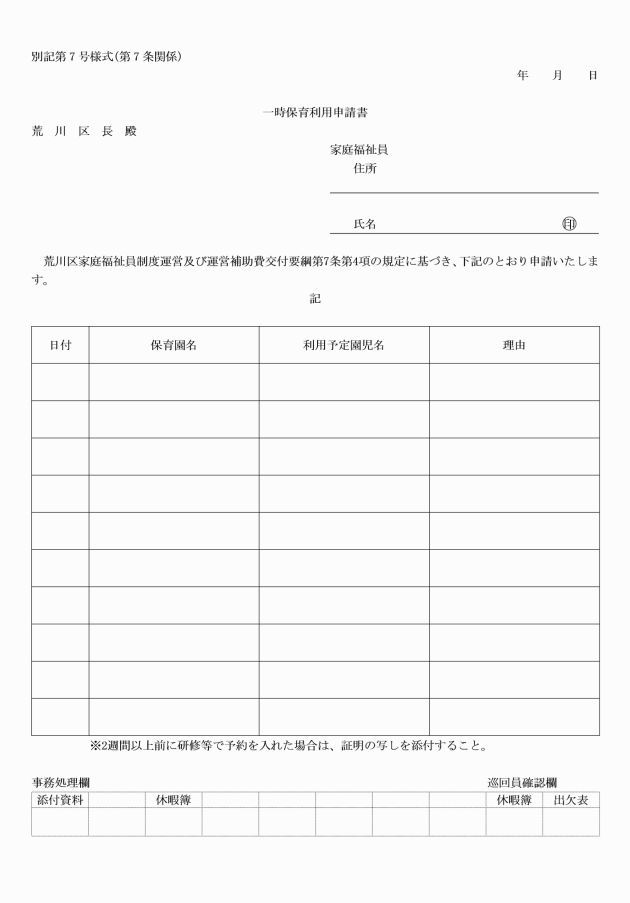

3 家庭福祉員は、週6日間子どもを保育する場合、慶弔休暇、年次有給休暇若しくは夏期休暇を使用する場合、研修等に参加する場合又は病気により保育ができない場合は、代替者を雇用し、又は保育所で実施する一時保育制度を利用することができる。

(補助員及び代替者の条件)

第8条 家庭福祉員が雇用する補助員については、次の基準を満たす者でなければならない。

(1) 年齢は、満20歳以上65歳(65歳の誕生日の属する年度末に達したときまでをいう。)以下であること。

(2) 保育士、教員、助産師、保健師若しくは看護師の資格を有し、又は子育て支援員研修を修了していること。

(3) 原則として未就学の子どもの養育をしていないこと。

2 家庭福祉員が雇用する代替者については、前項に定める基準のほか、区長が別に定める基準を満たす者でなければならない。

(補助員及び代替者の遵守事項)

第9条 補助員及び代替者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 家庭福祉員の指示を受けて、保育に従事すること。

(2) 年1回以上健康診断を受け、その結果を区長に届け出ること。

(3) 業務を行うに当たり知り得た個人情報は、他に漏らさないこと。

(委託する子どもの要件)

第10条 家庭福祉員が保育する子どもは、次の各号に掲げる要件のすべてに該当していなければならない。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) おおむね生後3か月以上3歳未満の健康な子どもであること。ただし、子どもの年齢は、受託決定日の属する年度の4月1日現在の年齢とする。

(3) 保護者のいずれもが、荒川区保育の必要性の認定基準等に関する条例(平成26年荒川区条例第20号)第3条各号のいずれかに該当する子どもであること。

(4) 家庭福祉員と3親等以内の親族関係にない子どもであること。

(受託する子どもの定員等)

第11条 家庭福祉員が保育する子どもの定員等は、次に定めるところによるものとする。

(1) 受託している子どもの定員は、家庭福祉員1名につき3名以内とする。ただし、家庭福祉員が補助員を雇用して2名で保育する場合は、5名以内とする。

(2) 子どもの受託日は、原則として次に掲げる日を除く毎日とする。

ア 日曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

ウ 12月29日から翌年の1月3日まで

エ 年次休暇(年20日間を限度とする。)及び夏期休暇(5日間を限度とする。)

オ 慶弔休暇(別表第1に定める日数を限度とする。)

(3) 受託時間は、原則として午前8時30分から午後5時までのうちの8時間とし、当事者双方協議の上、定めるものとする。ただし、事情により8時間を超えるもの並びに午前8時30分以前及び午後5時以降については、時間外受託として取り扱うものとする。

(子どもの委託の申込み等)

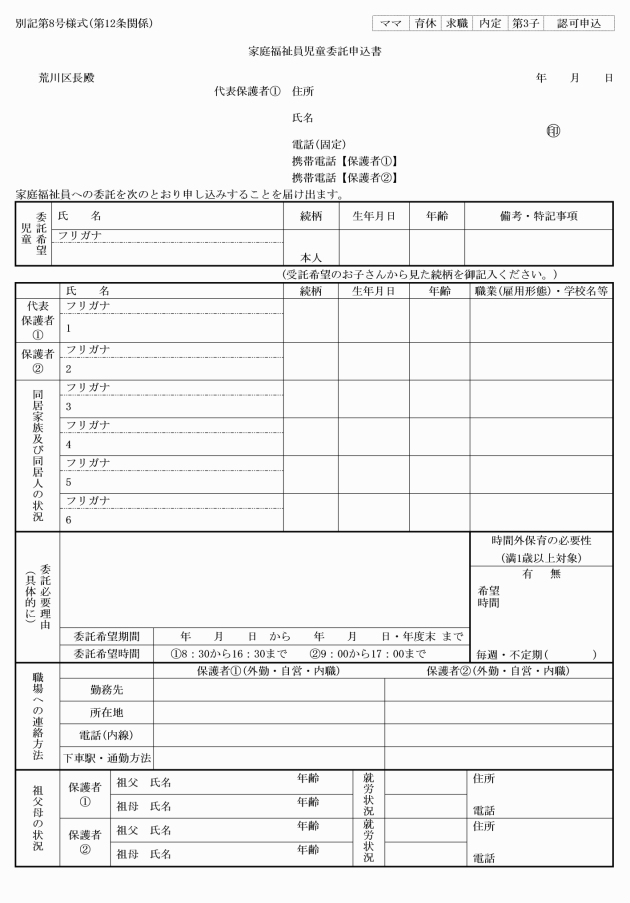

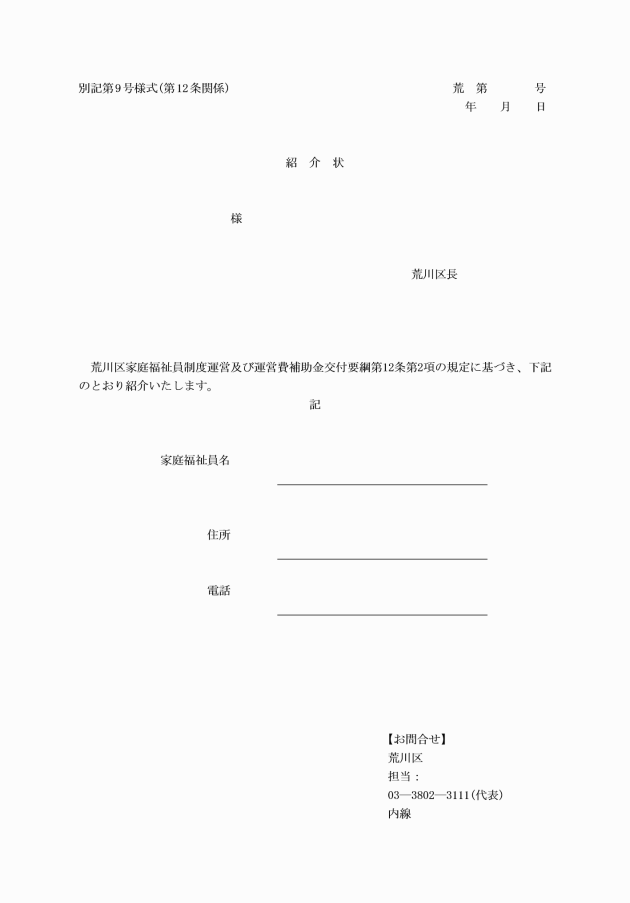

第12条 家庭福祉員に子どもの保育を委託しようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭福祉員児童委託申込書(別記第8号様式)により、区長にあらかじめ申し込まなければならない。

3 区長は、委託を必要と認めた子どものうち、紹介すべき家庭福祉員がいないときは、申請者が委託を希望する期間の開始の日の属する月の初日から起算して6か月の間(6か月が経過するまでの間に年度の末日が到来する場合にあっては、当該末日までの間)を限度として紹介を保留することができる。

4 区長は、前項の規定により紹介を保留したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

5 区長は、第2項の調査の結果、委託の必要を認めない子どもについては、家庭福祉員の紹介を行わない旨を申請者に通知するものとする。

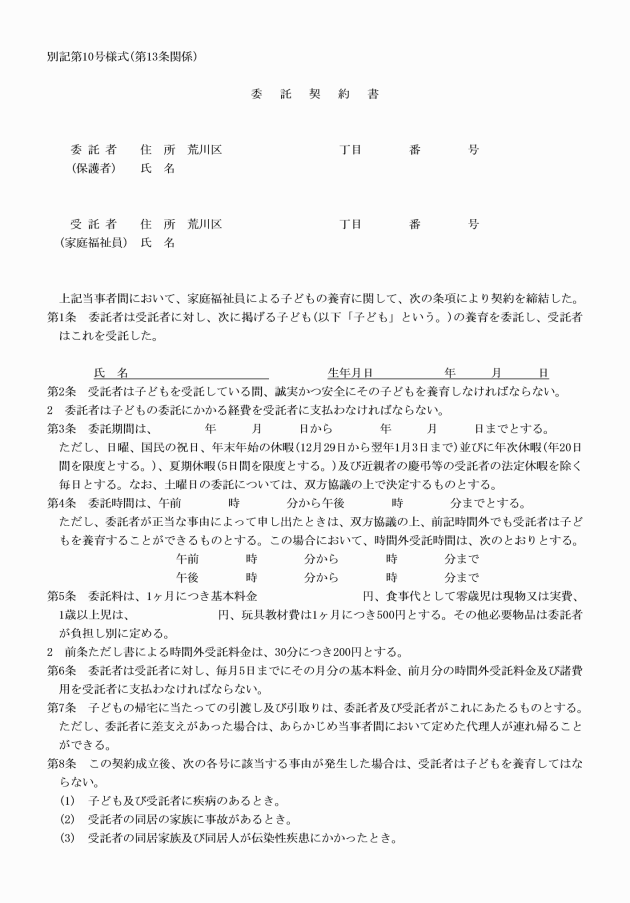

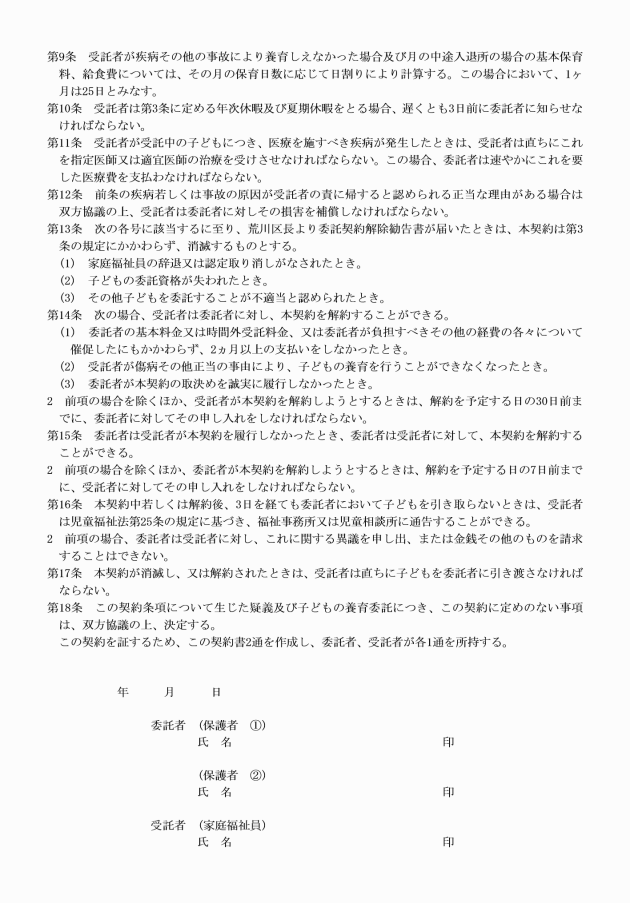

2 契約期間は、当該年度の末日を限度とし、更新を妨げないものとする。

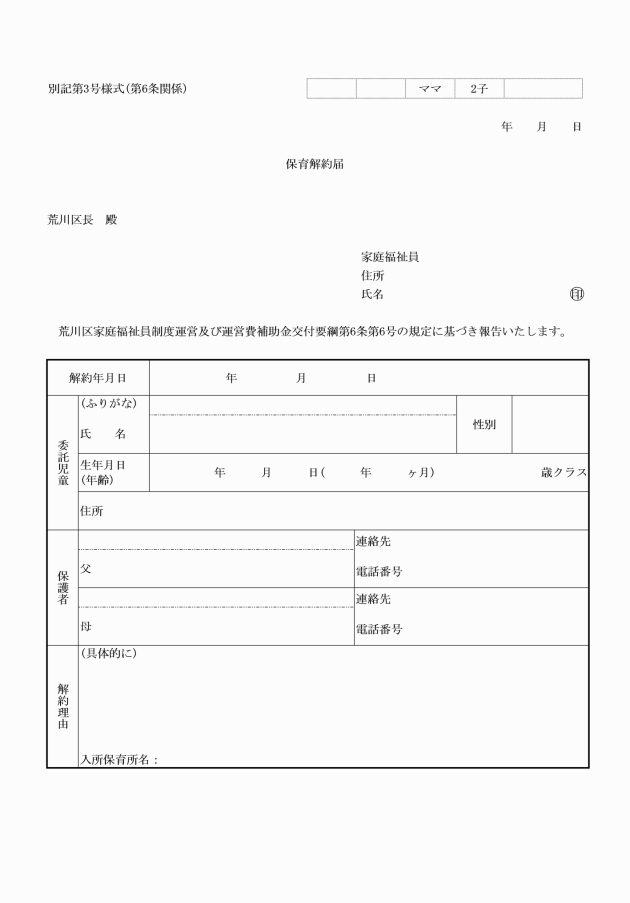

(委託契約の解除)

第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができるものとする。

(1) 子どもが、第10条各号に定める要件を欠いたとき。

(2) 家庭福祉員の認定の取消しがあったとき、又は認定を辞退したとき。

(3) その他家庭福祉員が子どもを受託することが不適当と認められたとき。

2 前項の規定により、委託契約を解除するときは、その理由を付して当該家庭福祉員及び子どもの委託者に通知するものとする。

(保育料等)

第15条 家庭福祉員が子どもの委託者から支払いを受ける保育料等の種類及び金額については、家庭福祉員運営費補助等一覧表(別表第2)を標準として、家庭福祉員と子どもの委託者が双方協議して定めるものとする。ただし、区内に住所を有し、かつ、同一世帯において扶養される、当該年度の4月1日現在において、2人以上の子(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号の扶養親族に該当する場合に限る。)のうち、第2子以降の児童を受託する場合においては、原則として、当該児童に係る保育料等は無料とするものとする。

(遊具等の貸与)

第16条 区長は、家庭福祉員に対して、受託している子どもの発育を助長するために必要な遊具、備品等を貸与できるものとする。ただし、当該貸与は、予算の範囲内とする。

2 区長は、前項の規定により家庭福祉員に対して貸与した遊具、備品等(以下「貸与品」という。)の使用及び保管に当たっては、当該家庭福祉員が貸与品の管理者として注意を怠らないよう指導するものとする。

3 区長は、家庭福祉員が認定を辞退したとき又は区長が認定を取り消したときは、貸与品の返還を求めるものとする。

(助言、指導等)

第17条 区長は、家庭福祉員に対して、次に掲げる助言、指導等を行うものとする。

(1) 本制度の趣旨、保育内容等に関する助言、指導及び研修

(2) 子どもの安全、衛生管理、事故等の発生に関する報告聴取、実地調査及び改善指導

(3) その他運営上必要な助言、指導等

(休業)

第18条 家庭福祉員は、病気その他やむを得ない事由により3月以上又は私事により1月以上、保育を休業しようとするときは、あらかじめ荒川区家庭福祉員休業申請書(別記第11号様式)により区長に申請しなければならない。

(補助金)

第20条 区長は、家庭福祉員に対し、運営経費の一部として、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

2 前項の規定による補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、次条から第29条までの規定に定めるところによる。

(交付額の算定方法)

第21条 この補助金の交付額は、家庭福祉員運営費補助等一覧表の各補助単価の項目ごとに算定した額とするものとする。

2 在籍している子どもの数は、毎月初日現在において計算するものとする。ただし、月の途中で保育した子どもについては、その月の15日以前に保育した場合は、初日に在籍したものとし、16日以降に保育した場合は、補助金の2分の1の額とする。

3 補助対象の子どもの年齢計算は、荒川区保育所運営費等補助要綱(昭和54年11月29日付け助役決定)第4条の規定による入所している子どもの年齢計算方式に準ずるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、家庭福祉員が、病気その他やむを得ない事由により3月以上又は私事により1月以上、保育を休業するときは、休業を開始する日の属する月の翌月(月の初日から休業する場合には、その月)から補助金を支給しないものとする。ただし、施設管理費については、家庭福祉員が、病気その他やむを得ない事由により3月以上休業するときは、休業を開始した日の属する月の翌月(月の初日から休業する場合には、その月)から起算して3月を経過した翌月から支給しないものとする。

5 施設管理費は、家庭福祉員に受託している子どもがいない場合には、子どもの処遇に係る経費として4月から10月までは毎月1,000円、11月から3月までは毎月6,000円を減額する。

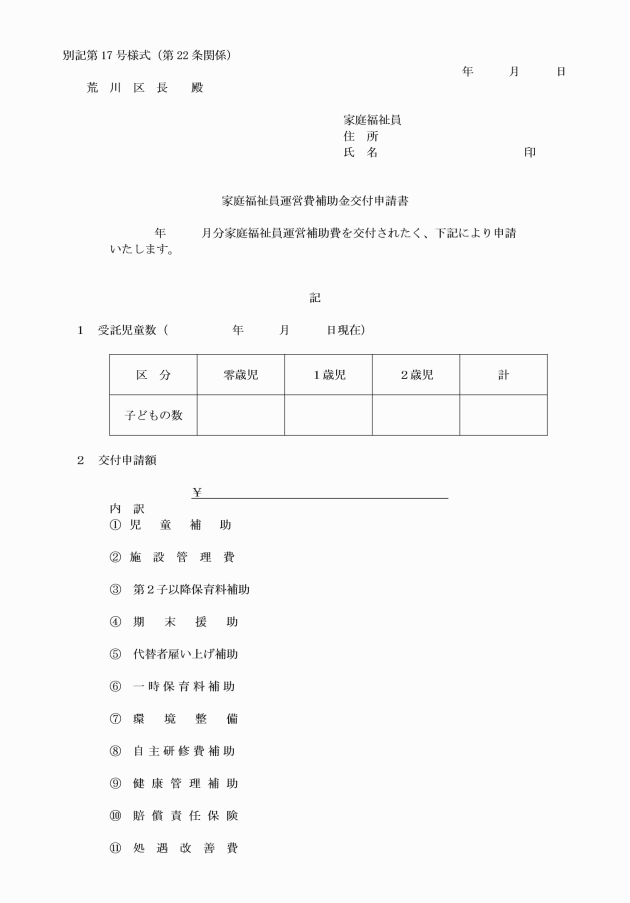

(交付申請)

第22条 補助金の交付を受けようとする家庭福祉員は、家庭福祉員運営費補助金交付申請書(別記第17号様式)に関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。

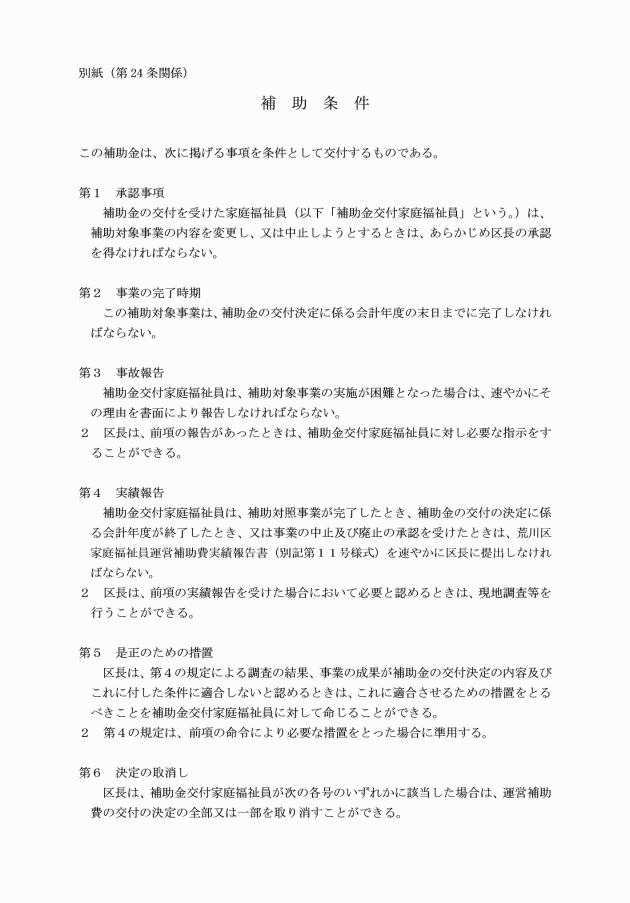

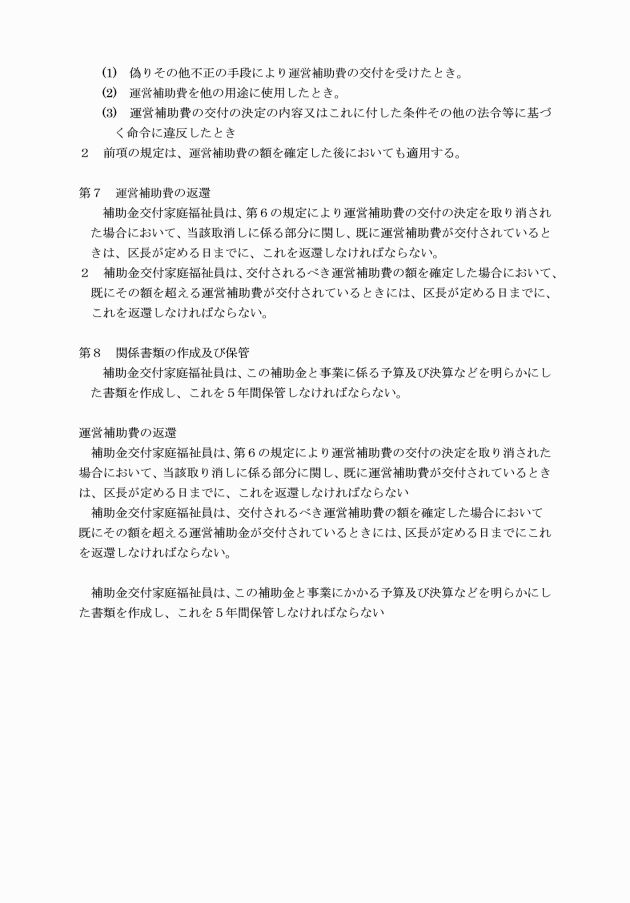

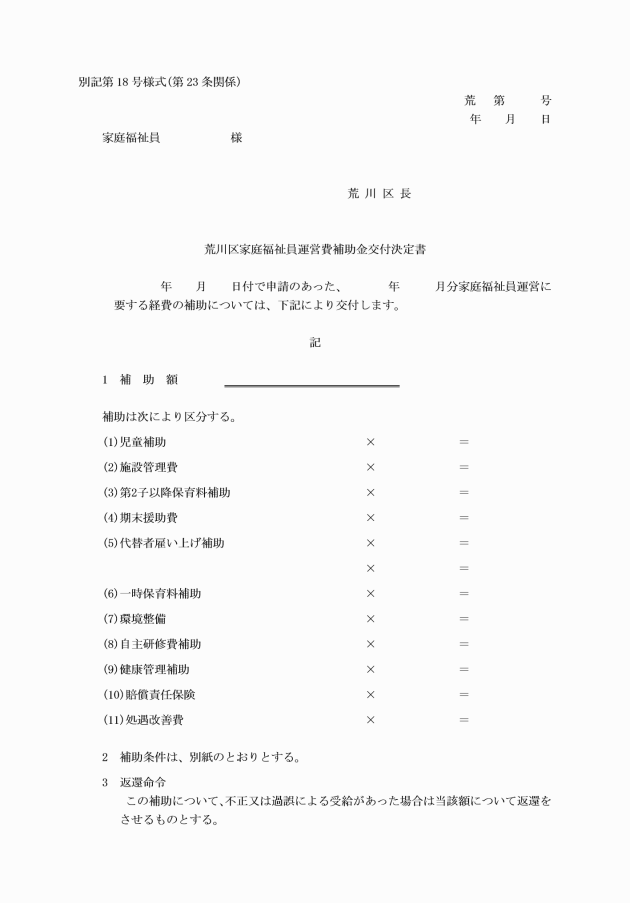

(補助条件)

第24条 区長は、前条の補助金交付の決定に際しては、別紙の補助条件を付するものとする。

(請求)

第25条 補助金の交付の決定を受けた家庭福祉員(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定に係る補助金を請求するときは、請求書(別記第19号様式)を区長に提出しなければならない。

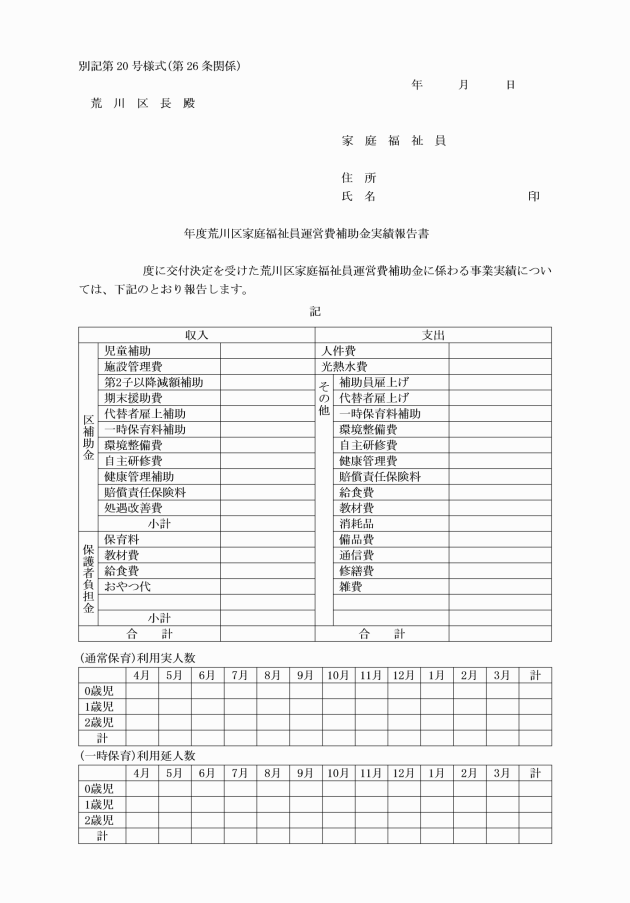

(実績報告)

第26条 補助事業者は、家庭福祉員台帳から削除されたとき又は補助金の交付に係る会計年度が終了したときは、速やかに荒川区家庭福祉員運営費補助金実績報告書(別記第20号様式)に必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第28条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第29条 区長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 区長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

付則(昭和56年4月1日厚生部長決定)

この要綱は、昭和56年4月1日から適用する。

付則(昭和57年2月26日厚生部長決定)

この要綱は、昭和57年4月1日から適用する。

付則(昭和58年3月25日厚生部長決定)

この要綱は、昭和58年4月1日から適用する。

付則(昭和62年11月25日厚生部長決定)

この要綱は、昭和62年4月1日から適用する。

付則(平成2年3月28日福祉部長決定)

この要綱は、平成2年4月1日から適用する。

付則(平成3年3月30日福祉部長決定)

この要綱は、平成3年4月1日から適用する。

付則(平成4年3月31日福祉部長決定)

この要綱は、平成4年4月1日から適用する。

付則(平成5年3月31日福祉部長決定)

この要綱は、平成5年4月1日から適用する。

付則(平成6年3月31日福祉部長決定)

この要綱は、平成6年4月1日から適用する。

付則(平成7年3月31日福祉部長決定)

この要綱は、平成7年4月1日から適用する。

付則(平成8年3月29日福祉部長決定)

この要綱は、平成8年4月1日から適用する。

付則(平成8年10月31日福祉部長決定)

この要綱は、平成8年11月1日から適用する。

付則(平成10年3月31日福祉部長決定)

この要綱は、平成10年4月1日から適用する。

付則(平成11年3月31日福祉部長決定)

この要綱は、平成11年4月1日から適用する。

付則(平成13年3月28日保健福祉部長決定)

この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

付則(平成14年3月29日保健福祉部長決定)

この要綱は、平成14年4月1日から適用する。

付則(平成15年3月31日保健福祉部長決定)

この要綱は、平成15年4月1日から適用する。

付則(平成19年3月31日子育て支援部長決定)

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

附則(平成20年5月19日副区長決定)

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

附則(平成23年6月27日副区長決定)

この要綱は、平成23年7月1日から適用する。

附則(平成24年9月26日副区長決定)

この要綱は、平成24年10月1日から適用する。

附則(平成25年10月31日副区長決定)

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

附則(平成26年3月31日副区長決定)

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

附則

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年9月27日副区長決定)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

附則(令和2年3月10日副区長決定)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中第10条の改正及び次項の規定は、決定の日から施行する。

2 第2条中別表第2の改正(1の代替者雇上げ補助及び環境整備費の項の改正に限る。)は、令和元年10月1日から適用する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月30日副区長決定)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和4年12月1日副区長決定)

この要綱は、令和4年12月1日から施行し、同年10月1日から適用する。

附則(令和5年3月28日副区長決定)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年9月6日副区長決定)

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

附則(令和6年1月31日副区長決定)

別表第2の改正は、令和5年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

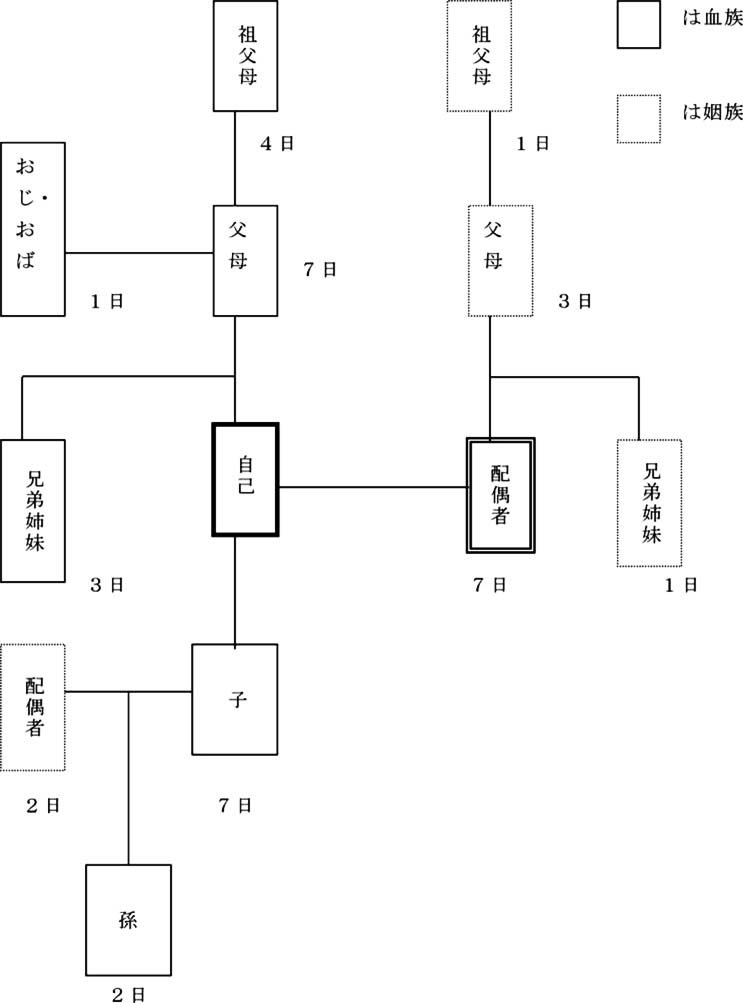

別表第1(第11条関係)

家庭福祉員慶弔休暇制度

別表第2(第15条関係)

家庭福祉員運営費補助等一覧表

1 一般児

種別 | 金額等 | ||

(1)家庭福祉員 | (2)家庭福祉員 | ||

(一般4月~3月) | (受託児童最大人数2人) | ||

区補助分 | 施設管理費 | 4~10月 月27,000円 11~3月 月32,000円 *受託児童がいない場合は 4~10月は1,000円 11~3月は6,000円減額する。 | 4~10月 月27,000円 11~3月 月32,000円 *受託児童がいない場合は 4~10月は1,000円 11~3月は6,000円減額する。 |

児童補助 | 0~2歳 一人につき85,000円 *月の途中入所で15日以前入所は全額補助する。 | 0~2歳 一人につき85,000円 *月の途中入所で15日以前入所は全額補助する。 | |

期末援助費 | 夏(6月交付)33,000円 冬(12月交付)56,000円 | 夏(6月交付)20,000円 冬(12月交付)34,000円 | |

代替者雇上げ補助 | 有資格者 1日11,508円 4時間以下 5,940円 無資格者 1日10,602円 4時間以下 5,472円 *週6日間児童を受託した場合 そのうち1日が代替者使用可 *慶弔休暇は別表一の日数の範囲内で代替者使用可 *年次有給休暇の20日間と夏期休暇5日間を限度に代替者使用可 | 有資格者 1日11,508円 4時間以下 5,940円 無資格者 1日10,602円 4時間以下 5,472円 *週6日間児童を受託した場合 そのうち1日が代替者使用可 *慶弔休暇は別表一の日数の範囲内で代替者使用可 *年次有給休暇の20日間と夏期休暇5日間を限度に代替者使用可 | |

一時保育補助 | 10日間を限度に一時保育を使用可(利用児童一人当たり一日上限4,000円) | ||

賠償責任保険 | (定員が3名以下)年27,810円(定員が4名以上)年33,450円(児童一人5,000万円以上・1事故3億円以上) | ||

健康管理補助 | 年9,500円以内 (健康診断に要する経費を対象とし、人間ドック、検診、検査、判定、予防接種費用は含まない。) | ||

環境整備費 | 年額45,000円(標準回数の範囲内かつ、補助上限額の範囲内で実績払) (畳表替2年に1回、ジュータン年2回、カーテン年1回のクリーニング代のほか、保育室の環境改善に資する備品、消耗品等の購入費) | ||

自主研修費 | 年額50,000円(補助限度額の範囲内で実績払) 研修費用及び通信教育費用 | ||

第2子以降減額補助 | 第15条ただし書の規定により保育料等を無料とした場合において、当該無料とした額について全額補助 | ||

処遇改善費 | (毎月交付) 11,030円×基礎職員数※1 ※1基礎職員数は、2.6に、利用児童数※2が、4人以上の場合は1.1を、3人以下の場合は0.5を、特別な支援が必要な児童については、その児童数に0.3を乗じた数を加算した人数とする。食事の提供について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法により実施している場合は1を減算する。 ※2利用児童数は、「見込平均利用児童数」とし、見込数は、過去の実績等を勘案し実態に沿ったものとする。 | ||

(3月交付)月額9,000円 (毎月1日付けで受託児がいる月に限る。) | |||

保護者負担分 | 保育料 (クラス年齢) | 0歳 月25,000円 1~2歳 月20,000円 | |

給食費 | 0歳 現物又は実費 1~2歳 月7,000円 弁当持参の場合おやつ代 100円 | ||

時間外保育料 | 30分につき200円 | ||

教材費 | 月 500円 | ||

2 緊急児(空き枠があるとき1名まで入れる)

種別 | 金額等 | |

区補助分 | 児童補助 | 1日計算 1日2,800円×保育日数 |

保護者負担分 | 保育料 (クラス年齢) | 1日計算 0歳 1日1,000円×保育日数 1日計算 1~2歳 1日 800円×保育日数 (ただし、生活保護世帯及び住民税非課税世帯については無料とする.。) |

給食費 | 0歳 現物又は実費 1~2歳 1日 280円×保育日数 | |

時間外保育料 | 30分につき200円 | |

教材費 | なし | |

*緊急時の保育料減免制度がありますので、その場合は個々に連絡します。

*休業中は、区補助分の全項目について支給しないものとします。

別記第11号様式から別記第16号様式まで 略

別記第19号様式 略

別記第21号様式 略