○荒川区小児慢性特定疾病医療費支給事業実施要綱

令和2年7月1日

制定

(2荒健健第955号)

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援(以下「医療支援」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

ア 法第19条の3第1項に規定する保護者(以下「保護者」という。)が、荒川区の区域内(以下「区内」という。)に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により荒川区(以下「区」という。)の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されているものであること。

イ 小児慢性特定疾病児童等が、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)に定める被保険者又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による国民健康保険に加入している世帯主であって、区内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されているもの

(2) 法第6条の2第2項第2号に規定する成年患者(以下「成年患者」という。) 当該成年患者が区内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録のある者であること。

(1) 対象児童等が医療保険各法による医療保険に加入している場合 小児慢性特定疾病児童が加入する医療保険各法による医療保険の被保険者である保護者又は成年患者

(2) 対象児童等が国民健康保険法による国民健康保険に加入している場合 小児慢性特定疾病児童が属する世帯の世帯主である保護者又は成年患者

第4条 法第19条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病医療費の支給対象となる医療は、法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病及び当該疾病に付随して発生する傷病に関する医療とし、その内容は次に掲げるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

(医療費支給認定の申請等)

第5条 法第19条の3第1項に規定する小児慢性特定疾病医療費の支給認定(以下「支給認定という。」)を受けようとする保護者又は成年患者は、区細則第2条の2第1項に規定する書類(3か月以内に作成したものに限る。)のほか、次の各号に掲げる書類を添付して、区長に申請するものとする。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を区長が公簿等によって確認できるとき(申請者の同意によるとき及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条第1項の規定によるときを含む。以下同じ。)は、当該書類を省略することができる。

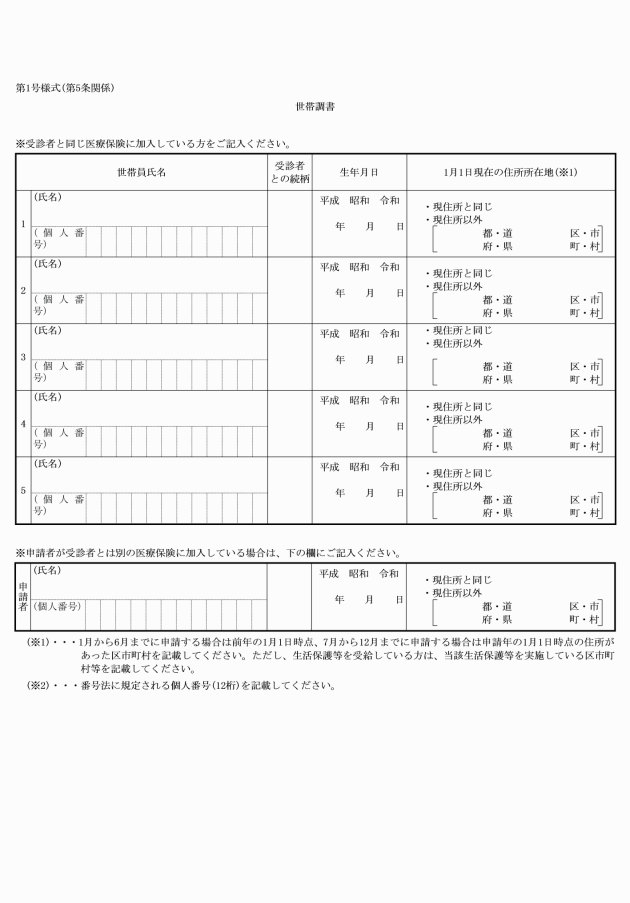

(1) 世帯調書(別記第1号様式)

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の額(以下「特別区民税額」という。)等を証明できる書類のうち、次に掲げるいずれかの書類

ア 別表第1に定める医療費支給認定基準世帯員(以下「認定基準世帯員」という。)の当該年度(申請月が4月から6月までの場合は前年度)の住民税課税証明書又は非課税証明書

イ 生活保護又は支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付をいう。)を受けていることを証明する書類

ウ その他区長が必要と認める書類

(3) 申請者及び対象児童等の住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し。(続柄の記載のあるものに限る。以下同じ。)ただし、対象児童等が国民健康保険法による国民健康保険に加入しているときは、対象児童等の属する世帯の全員の住民票の写しとする。

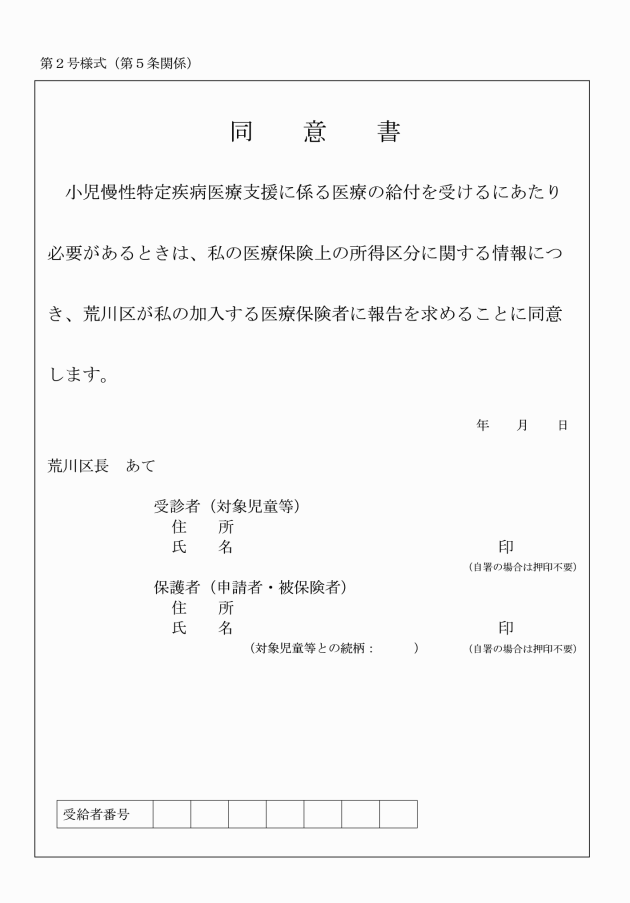

(4) 医療保険の保険者への情報提供等についての同意書(別記第2号様式)

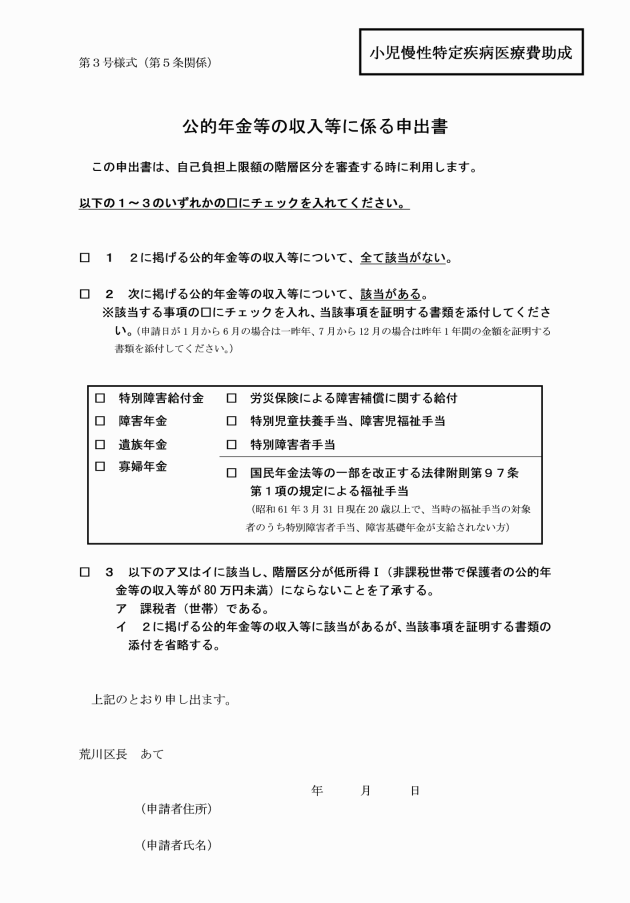

(5) 公的年金等の収入等に係る申出書(別記第3号様式)

(6) 令第22条第2項に規定する対象児童等が支給認定を受けた指定難病の患者であることを確認できる書類又は認定基準世帯員が支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは支給認定を受けた指定難病の患者であることを確認できる書類(申請者が令第22条第2項に規定する月額自己負担上限額の按分(以下「按分特例」という。)の認定を受けようとする場合に限る。)

(7) その他区長が必要と認める書類

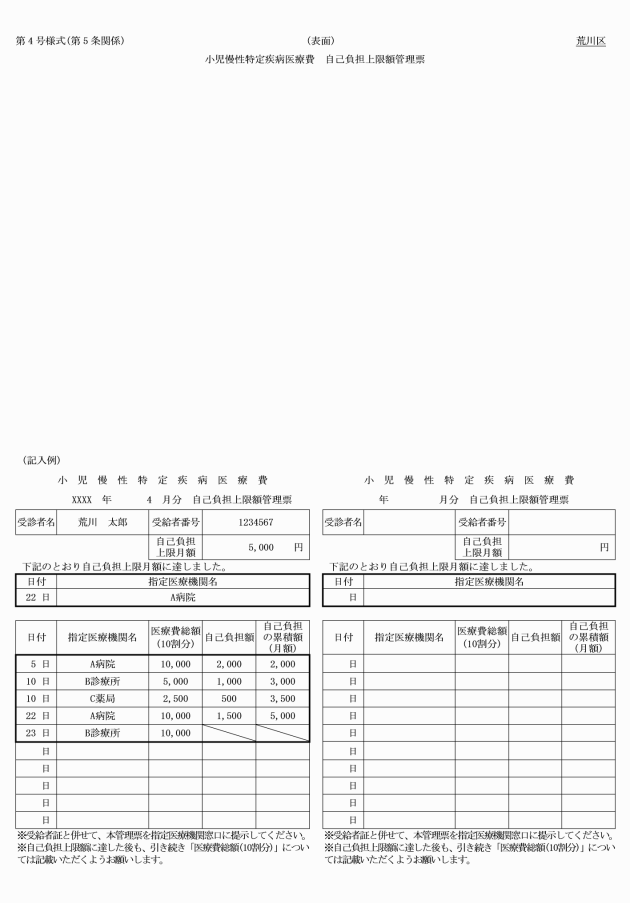

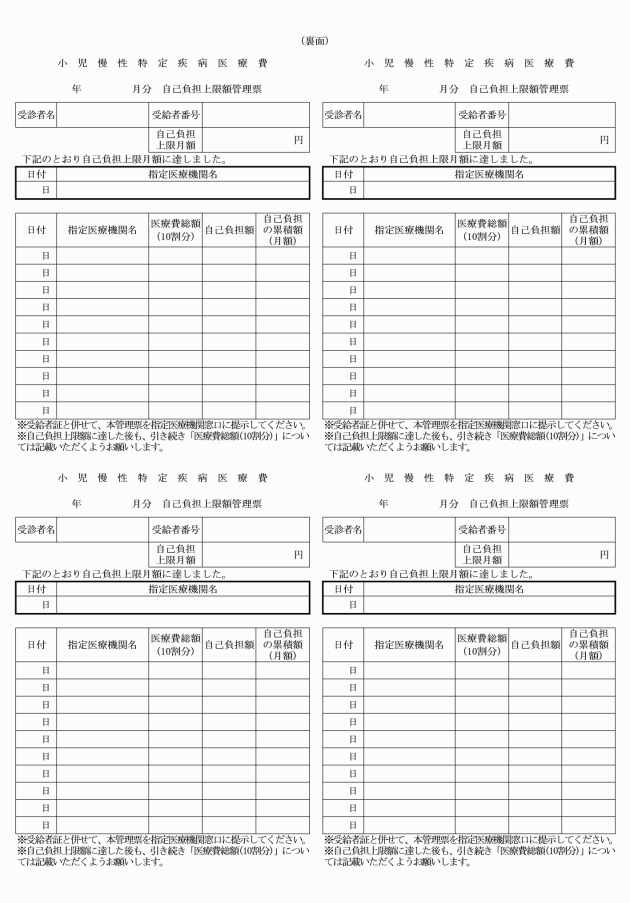

2 区長は、前項の規定による申請について、支給認定をしたときは、小児慢性特定疾病医療受給者証(区細則別記第2号の3様式。以下「受給者証」という。)及び小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額管理票(別記第4号様式。以下「管理票」という。)を交付しなければならない。

3 受給者証の有効期間の開始日は、法第19条の3第8項の規定により支給認定の効力が生ずる日とし、有効期間の満了日は、原則として、当該支給認定の効力が生ずる日から起算して1年を経過する日とする。

4 区長は、第1項の規定による申請について、支給認定の全部又は一部をしないこととするときは、あらかじめ、荒川区小児慢性特定疾病審査会条例(令和元年荒川区条例第27号)に規定する荒川区小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)に審査を求めなければならない。

(高額治療継続者又は療養負担過重患者の認定の申請)

第6条 令第22条第1項第2号ロに規定する高額治療継続者又は療養負担過重患者の認定の申請を行おうとする保護者又は成年患者は、区細則第2条の3第1項に規定する書類に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、区長に申請するものとする。

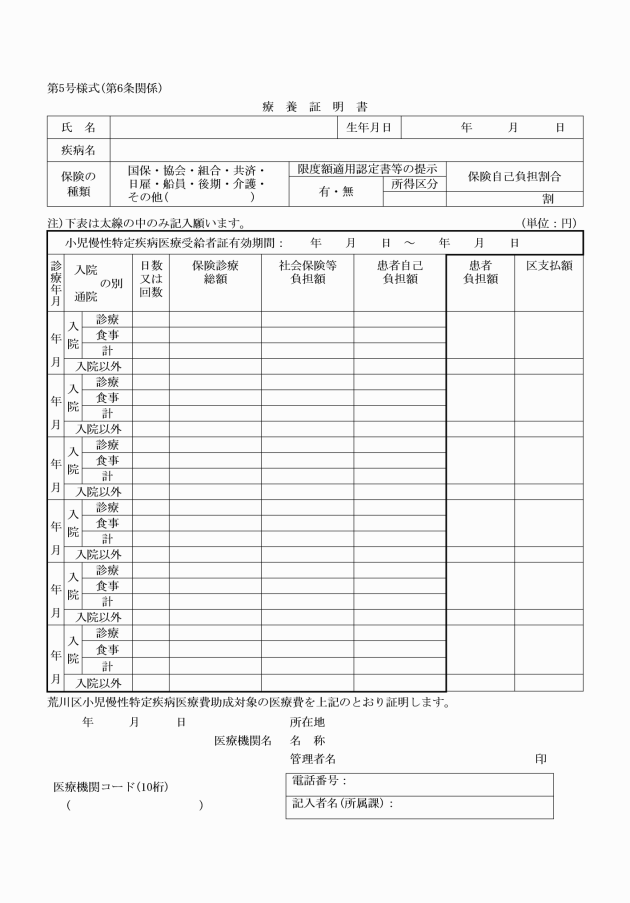

(1) 高額治療継続者 高額治療継続者の認定の申請を行う日が属する月以前の12か月以内に、対象児童等が受けた医療支援(支給認定を受けた月以後のものに限る。)につき、医療費総額(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法により算定した額)が5万円を超えた月数が6回以上であることを確認できる次のいずれかの書類

ア 管理票の写し

イ 法第6条の2第3項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関(以下「指定医療機関」という。)が発行した領収書若しくは診療明細書又はその写し

ウ 療養証明書(別記第5号様式)

(2) 療養負担過重患者 対象児童等が令第22条第1項第2号ロに規定する療養負担過重患者であることを確認できる次のいずれかの書類

ア 法第19条の3第1項に規定する診断書(以下「診断書」という。)

イ 障害厚生年金等(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく障害厚生年金、国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法に基づく障害共済年金をいう。)の証書の写し

ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の写し

エ その他区長が必要と認める書類

2 区長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、高額治療継続者又は療養負担過重患者の認定をしたときは、その旨を記載した受給者証を交付するものとする。

3 区長は、前項の審査を行うときは、必要に応じて審査会に審査を求めるものとする。

(人工呼吸器等装着者の認定)

第7条 区長は、区細則第2条の4第2項に規定する人工呼吸器等装着者の認定のための審査を行うときは、必要に応じて審査会に審査を求めるものとする。

(申請等に係る提出者の身元確認)

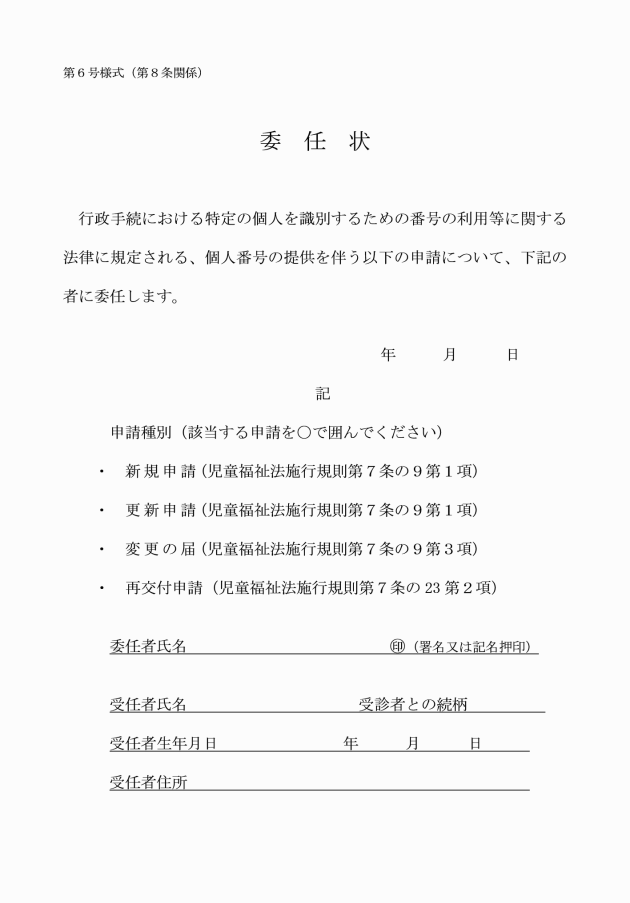

第8条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)第6条第2項に規定する本人の代理人として個人番号の提供をする者が法定代理人以外のものであるときに提示する書類は、委任状(別記第6号様式)とする。

(受給者証の返還)

第9条 保護者又は成年患者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、区長に受給者証を返還するものとする。

(1) 対象児童等が治癒、死亡等の理由により医療支援を受ける必要がなくなったとき。

(2) 受給者証の有効期間が満了したとき。

(3) 支給認定を取り消されたとき。

(4) その他区において支給認定を行う理由がなくなったとき。

(支給認定の変更)

第10条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第7条の9第3項又は第7条の27に規定する変更の届出(疾病名の変更及び追加を除く。)を行おうとする保護者又は成年患者は、区細則第2条の2第5項に規定する書類に、変更の理由を証明する書類及び受給者証を添付して、区長に届出を行うものとする。

2 区長は、前項の届出があった場合は、その内容を審査し、変更が必要と認めるときは、変更内容を記載した受給者証を保護者又は成年患者に交付するものとし、変更が必要と認めないときは、不認定通知書を当該保護者又は成年患者に交付するものとする。

3 区長は、第1項の申請により月額自己負担上限額の変更の必要があると判断したときは、当該申請があった日の属する月の翌月(当該変更申請があった日が属する月の初日である場合は、当該月)の初日から新たな月額自己負担上限額を適用するものとする。

(疾病名の変更)

第11条 省令第7条の27に規定する小児慢性特定疾病の疾病名の変更の申請を行おうとする保護者又は成年患者は、区細則第2条の2第5項に規定する書類に、第5条第1項に掲げる書類を添付して、区長に申請するものとする。ただし、第5条第1項に掲げる書類について、現に受けている支給認定の申請のときに提出したものから変更がないときは、当該書類を省略することができる。

(疾病名の追加)

第12条 現に支給認定を受けている保護者又は成年患者が、当該支給認定に係る小児慢性特定疾病の追加(以下「疾病の追加」という)の申請を行おうとするときは、区細則第2条の2第1項に規定する書類を区長に提出するものとする。

3 前項に規定する受給者証の有効期間の開始日は、次に掲げる日のいずれか遅い日とし、当該有効期間の満了日は、現に受けている支給認定の有効期間の満了日とする。

(1) 法第19条の3第1項に規定する指定医(以下「指定医」という。)が、疾病の追加に係る対象児童等の小児慢性特定疾病の状態が法第6条の2第3項に規定する厚生労働大臣が定める程度であると診断した日

(2) 第1項の申請のあった日の1月前の日(指定医が診断書の作成に期間を要した場合その他やむを得ない理由があると区長が認めた場合にあっては、3月を限度として区長が別に定める期間前の日)

4 区長は、第2項の規定により疾病の追加をしないこととするときは、あらかじめ、審査会に審査を求めなければならない。

3 前項に規定する認定がされたときの有効期間の満了日は、現に受けている支給認定の有効期間の満了日の翌日から1年を経過する日とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(保護者又は成年患者が支払うべき費用)

第14条 支給認定を受けた対象児童等が指定医療機関から当該支給認定に係る医療支援(以下「指定医療支援」という。)を受けたときに保護者又は成年患者が当該指定医療機関に支払う額(以下「自己負担額」という。)は、次に掲げる額を合算した額とする。

(2) 医療保険各法又は国民健康保険法による入院時の食事療養に係る標準負担額の2分の1の額。ただし、別表第2の階層区分Iに属するとき若しくは生活保護移行防止のため食事療養費減免措置を受けたとき又は対象児童等が血友病患者(先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について(平成元年7月24日付け健医発第896号厚生省保健医療局長通知)の別紙「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱」の第3に規定する対象疾病にり患している対象児童等をいう。)であるときの入院時の食事療養の自己負担額は0円とする。

2 区長は、災害等により認定基準世帯員の収入が著しく減少したときは、その状況等を勘案して月額自己負担上限額の見直しを行う等の配慮をするものとする。

(高額療養費に係る取扱い)

第15条 対象児童等に係る高額療養費の自己負担限度額は、当該対象児童等が加入する医療保険法各法による医療保険又は国民健康保険法による国民健康保険の保険者が認定した所得区分に応じて、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)その他の法令に定める算定基準額を適用するものとする。

(月額自己負担上限額の管理)

第16条 保護者又は成年患者は、指定医療支援を受けようとするときは、受給者証及び管理票を指定医療機関に提示するものとする。

2 管理票を提示された指定医療機関は、保護者又は成年患者から自己負担額を徴収した場合は、徴収した当該自己負担額、指定医療支援を受けた月に当該保護者が当該指定医療支援について支払った自己負担額の累積額及び医療費総額を管理票に記載するものとし、当該累積額が月額自己負担上限額に達したときは、管理票の所定欄にその旨を記載するものとする。ただし、入院時の食事療養の自己負担額は、この累積額に含まないこととする。

3 保護者又は成年患者から、指定医療支援を受けた月の自己負担額の累積額が月額自己負担上限額に達した旨の記載のある管理票の提示を受けた指定医療機関は、当該月において自己負担額を徴収しないものとする。

(指定医療機関の窓口における自己負担額)

第17条 保護者又は成年患者の自己負担額は、健康保険法第75条に規定する一部負担金の端数処理の規定を適用し、指定医療機関における自己負担額の徴収に当たっては、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げ、自己負担額を徴収するものとする。

(指定医療機関以外の医療機関から医療支援を受けた場合の医療費の支給等)

第18条 省令第7第3項に規定する指定医療機関以外の医療機関から支給認定に係る医療支援を受けたときの医療費の支給の申請を行おうとする保護者又は成年患者は、区細則第2条の2第3項に掲げる書類にその他区長が必要と認める書類を添付して、区長に申請するものとする。

(医療費の支給等)

第19条 支給認定を受けた対象児童等が指定医療支援を受けたときは、区長は、法第19条の3第10項の規定により、保護者又は成年患者に支給すべき医療費を当該対象児童等に当該指定医療支援を行った指定医療機関に対して支払うものとする。

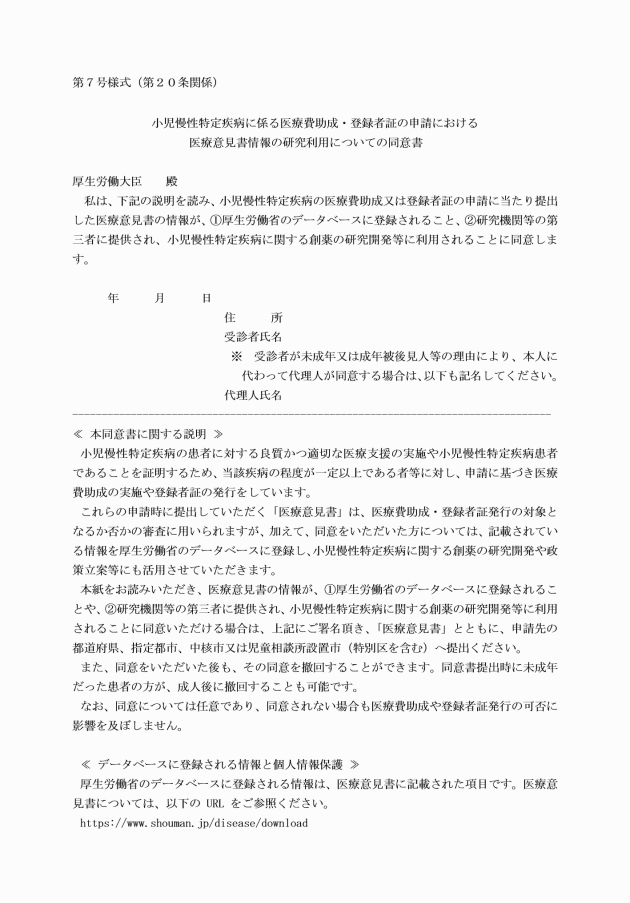

(医療意見書情報の研究等への利用)

第20条 区長は、法第21条の4第1項による調査及び研究のために診断書の内容を国に提供するときは、小児慢性特定疾病に係る医療費助成・登録者証の申請における医療意見書情報の研究等への利用についての同意書(別記第7号様式)により、保護者又は成年患者の同意を得るものとする。

(支給認定の取消等)

第21条 区長は、保護者又は成年患者が偽りその他不正の手段により支給認定を受けたとき又は医療費の支給後に支給額に過誤が判明したときは、支給認定を取り消し、又は支給した額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(個人情報の取扱い)

第22条 区長は、対象児童等に与える精神的影響及びその病状に及ぼす影響を考慮し、知り得た事実については、慎重に取り扱うように配慮するとともに、特に個人情報の取扱いについては、その保護に十分配慮するものとする。

(指定医の指定申請等)

第23条 省令第7条の11第1項に規定する指定医の指定の申請を行おうとする医師は、区細則第2条の5第1項に掲げる書類に次に掲げる書類を添付して区長に提出するものとする。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を区長が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 医師法(昭和23年法律第201号)による医師免許証の写し

(2) 省令第7条の10第1項第1号に規定する専門医の資格を証する書面又は同項第2号に規定する研修(以下「研修」という。)の修了を証する書面の写し

(3) その他区長が必要と認める書類

2 区長は、研修に係る業務の全部又は一部を法人その他の団体又は個人に委託することができる。

3 省令第7条の14の規定による届出を行おうとする指定医は、区細則第2条の5第2項に規定する書類に同条第4項に規定する小児慢性特定疾病指定医指定通知書(以下「指定医指定通知書」という。)を添付して、区長に届け出なければならない。

4 区長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該届出をした指定医に対し、変更後の指定医指定通知書を交付するものとする。

5 省令第7条の16の規定により指定を取り消された指定医は、速やかに指定医指定通知書を区長に返還しなければならない。

6 区長は、省令第7条の10第1項の規定により指定医の指定を行ったときは、指定医の氏名、診療に従事する医療機関の名称及び所在地並びに診療に従事する医療機関において担当する診療科名を公表するものとする。

(1) 指定医療機関の指定を決定した日が、その属する月の初日である場合 当該指定医療機関の指定を決定した日

(2) 指定医療機関の指定の申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の指定を受けた日から相当の期間を経過していない場合において、区長が必要と認めたとき 健康保険法第63条第3項第1号の指定があった日

(3) 指定医療機関の指定の申請に係る訪問看護ステーションが健康保険法第88条第1項の指定を受けた日から相当の期間を経過していない場合において、区長が必要と認めたとき 健康保険法88条第1項の指定があった日

(委任)

第25条 この要綱の施行について必要な事項は、健康部長が別に定める。

附則

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

附則

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

別表第1(第5条、第14条関係)

(1) 医療費支給認定基準世帯員

医療保険 | 医療費支給認定基準世帯員となる者 |

ア 国民健康保険 | 国民健康保険を有し、かつ、住民登録上で同一の世帯に属するもの全員。ただし、保護者又は小児慢性特定疾病児童が満18歳に達した日の前日において当該小児慢性特定疾病児童の保護者であった者であって、当該小児慢性特定疾病児童が満18歳に達した日以後においても同様の関係にあると認められるものが後期高齢者医療の被保険者である場合は、同一認定基準世帯員とする。 |

イ 国民健康保険組合 | 対象児童等と同一の国民健康保険組合員証を有し、かつ、住民登録上で同一の世帯に属するもの全員。ただし、保護者又は小児慢性特定疾病児童が満18歳に達した日の前日において当該小児慢性特定疾病児童の保護者であった者であって、当該小児慢性特定疾病児童が満18歳に達した日以後においても同様の関係にあると認められるものが後期高齢者医療の被保険者である場合は、同一認定基準世帯員とする。 |

ア及びイ以外の医療保険 | 省令第7条の2第1号に規定する被保険者等 |

備考 医療保険の加入関係が異なる場合には、別の支給認定世帯として取り扱うものとする。ただし、対象児童等が国民健康保険に加入しており、かつ、保護者又は小児慢性特定疾病児童が満18歳に達した日の前日において当該小児慢性特定疾病児童の保護者であった者であって、当該小児慢性特定疾病児童が満18歳に達した日以後においても同様の関係にあると認められるものが後期高齢者医療の被保険者である場合を除く。

(2) 医療費算定対象世帯員

医療保険 | 医療費算定対象世帯員となる者 |

ア 国民健康保険 | (1)の医療費支給認定基準世帯員と同じ。 |

イ 国民健康保険組合 | (2)の医療費支給認定基準世帯員と同じ。 |

ア及びイ以外の医療保険 | 医療費支給認定基準世帯員及び対象児童等と同一の医療保険に加入し、同一の被保険者等に扶養されているもの |

別表第2(第14条関係)

指定小児慢性特定疾病医療支援に係る自己負担上限月額

階層区分 | 階層区分の基準 | 自己負担上限月額 (患者自己負担割合:2割、外来+入院) | |||

一般 | 重症(※) | 人工呼吸器等装着者 | |||

Ⅰ | 生活保護受給者 | 0円 | |||

Ⅱ | 低所得Ⅰ | 区市町村民税非課税かつ前年度所得の合計額が80万円以下のもの | 1,250円 | 500円 | |

Ⅲ | 低所得Ⅱ | 区市町村民税非課税かつ前年度所得の合計額が80万円超のもの | 2,500円 | ||

Ⅳ | 一般所得Ⅰ | 区市町村民税額が7万1千円未満のもの | 5,000円 | 2,500円 | |

Ⅴ | 一般所得Ⅱ | 区市町村民税額が7万1千円以上25万1千円未満のもの | 10,000円 | 5,000円 | |

Ⅵ | 上位所得 | 区市町村民税額が25万1千円以上のもの | 15,000円 | 10,000円 | |

備考 血友病患者に係る申請については、自己負担上限月額は0円であるものとして認定を行う。

※ ①高額治療継続者(医療費総額が5万円/月を超えた月が年間6回以上ある場合)

②療養負担加重患者

のいずれかに該当。