○荒川区役所本庁舎防火管理要綱

昭和63年4月1日

制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区役所本庁舎(敷地その他の付属施設を含む。以下「本庁舎」という。)における防火管理業務について必要な事項を定め、もって、火災(震災その他の災害に起因する火災を含む。)の発生を予防するとともに、職員その他の者の生命及び身体の安全並びに区の所有に属する財産及び物品の保全を図ることを目的とする。

(諸規程との関係)

第2条 前条の目的を達成するための防火管理についての必要な事項は、別に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

第2章 防火管理組織

(委員会の設置)

第3条 本庁舎に、防火管理について万全を期すため、防火管理対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査、審議する。

(1) 消防計画に関すること。

(2) 防火上の調査、研究及び企画に関すること。

(3) 防火設備の改善及び強化に関すること。

(4) 震災その他の災害に係る防火対策に関すること。

(5) 消防訓練の実施に関すること。

(6) 防火思想の普及及び高揚に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、防火管理に関すること。

(委員会の構成)

第5条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、管理部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、荒川区組織条例(昭和40年条例第1号)第1条に規定する部(環境清掃部、健康部、防災都市づくり部を除く。)の庶務を主管する課長並びに財政課長、職員課長、会計管理課長、教育委員会事務局教育総務課長、監査事務局長及び区議会事務局長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(委員会の運営)

第6条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

3 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(委員会の召集)

第7条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(定足数及び議決)

第8条 委員会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、管理部経理課において処理する。

(防火管理責任組織)

第10条 平素における火災の予防及び地震その他災害時の出火防止を図るため、本庁舎に消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定による防火管理者を置くほか、防火担当責任者、火元責任者及び点検検査員を置く。

(防火管理者)

第11条 防火管理者は、管理部経理課長の職にある者をもって充てる。

2 防火管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 消防計画の検討及び変更に関すること。

(2) 消防計画に基づく消火、通報及び避難等消防訓練の実施に関すること。

(3) 消防用設備等の点検及び整備に関すること。

(4) 火気の使用又は取扱いに関する指導及び監督に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要と認めること。

(防火担当責任者)

第12条 防火担当責任者は、荒川区組織規則(昭和40年規則第24号。以下「組織規則」という。)第7条及び荒川区教育委員会事務局処務規則(昭和40年教委規則第6号。以下「教委処務規則」という。)第2条に規定する課(環境清掃部、健康部及び防災都市づくり部の課並びに生活安全課、ゆいの森課、地域図書館課、就労支援課及び荒川遊園課を除く。課に相当する室及び所を含む。以下同じ。)の課長、会計管理課長、監査事務局長並びに区議会事務局長の職にある者をもって充てる。

2 防火担当責任者は、防火管理者があらかじめ定める分担区分(以下「防火分担区分」という。)に従い、防火管理者の指揮及び監督に従い、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。

(2) 防火管理者の行う業務の補佐に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、防火対策上必要なこと。

(火元責任者)

第13条 火元責任者は、防火分担区分ごとに置くものとし、当該防火分担区分を使用する組織の庶務を所管する係長(課務担当主査を含む。)の職にある者をもって充てる。

2 火元責任者は、防火担当責任者の指導及び監督を受け、防火分担区分に従い、事務室内及びその周辺における次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 日常における火気の使用又は取扱いに係る指導及び監督に関すること。

(2) 地震その他災害時における火気使用設備等からの出火防止に係る指導及び監督に関すること。

(3) 消防の活動に支障のある物件の整理及び撤去に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、火災(震災その他の災害に起因する火災を含む。)の防止に関すること。

(点検検査員)

第14条 点検検査員の任務、分担等は、別表第1のとおりとする。

(退庁後の防火管理)

第15条 退庁後は、専門宿直員が本庁舎の防火管理に当たる。

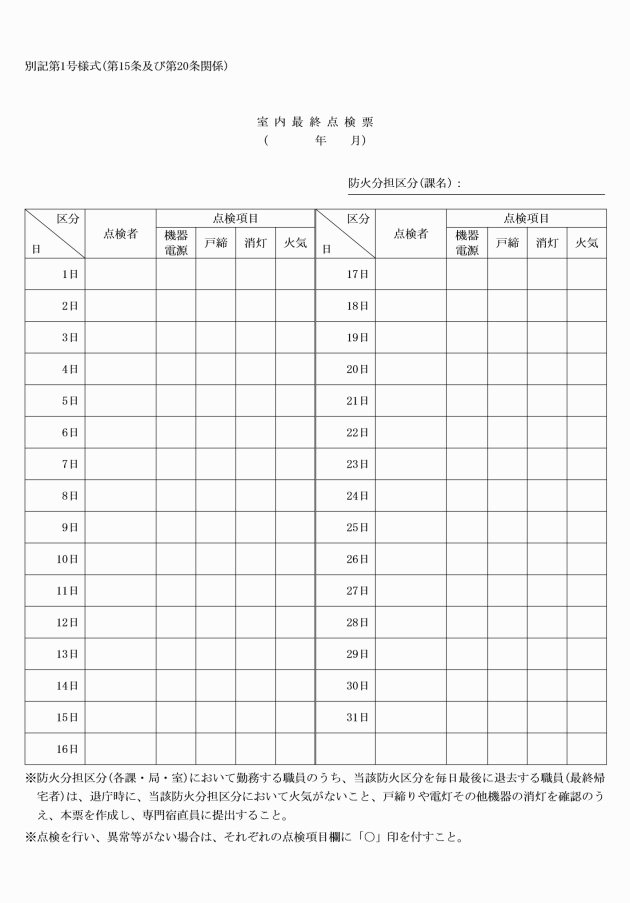

3 前項の室内最終点検票は、当該防火分担区分において勤務する職員のうち、当該防火分担区分を毎日最後に退去する職員(以下「最終帰宅者」という。)が作成し、専門宿直員に提出しなければならない。

4 専門宿直員は、退庁後において本庁舎に火災が発生し又は発生するおそれがあるときは、直ちに警戒待機者(警戒待機室において震災等の発生に備え宿直する者をいう。)及び在庁職員を指揮して必要な措置をとるとともに、防火管理者に通報し、その指示を求めなければならない。

第3章 火災予防

(点検検査基準)

第16条 消防設備等の点検検査基準は、別表第2のとおりとする。

(記録及び報告)

第17条 点検検査員は、点検結果をその都度記録し、保存しなければならない。

2 点検検査員は、防火管理上改善を要する事項を発見したときは、速やかに防火管理者に報告しなければならない。

3 防火管理者は、消防用設備等の点検結果を3年に1回、荒川消防署長に報告しなければならない。

(火気の使用)

第18条 本庁舎において火気を使用する場合は、その都度、防火管理者の許可を得なければならない。

(通報の伝達及び火気使用の規制等)

第19条 防火管理者は、火災警報の発令等の理由により、状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その旨を本庁舎に勤務する職員(常勤職員、会計年度任用職員等区と雇用関係にあるすべての者。ただし、環境清掃部、健康部、防災都市づくり部及び選挙管理委員会事務局の職員を除く。以下「本庁職員」という。)に伝達しなければならない。

2 防火管理者は、前項の伝達を行ったときは、本庁職員又は本庁舎の来庁者に対し、火気の使用及び危険な場所への立入りを禁止することができる。

(放火防止対策)

第20条 防火管理者は、放火防止対策のため、それぞれの防火分担区分において、火元責任者又はその他の本庁職員に次の措置を徹底させるものとする。

(1) 就業時間外における場合

ア 出入口だけでなく、小さな窓の施錠を徹底すること。

イ 最終帰宅者は、退庁時に、当該防火分担区分において火気がないこと、戸締りや電灯その他機器の消灯を確認のうえ、室内最終点検票を作成し、専門宿直員に提出すること。

(2) 就業時間内における場合

ア 名札や服装等により、本庁職員とそれ以外の者の区分を明確にし、不法侵入者をチェックする体制を確立すること。

イ 防火担当区分(会議室、倉庫、物置等を含む。)の施錠を徹底すること。

第4章 震災対応

(震災に対する事前措置)

第21条 点検検査員は震災に対する事前措置のため、庁舎における各種施設器具の点検検査を実施し、その安全性を確保しなければならない。

(地震動直後の措置)

第22条 火元責任者は、地震動直後においては職員を指揮し、火気使用設備器具の消火等の出火防止措置をとるとともに、初期消火及び避難誘導の障害となるものを積極的に排除しなければならない。

2 第25条に規定する自衛消防隊長は、必要に応じ、人員、防災資器材を動員して、周辺地域の消火活動、救助、救護活動を行う。

3 地震後の復旧計画は、荒川区地域防災計画に基づいた措置をとることとする。

(警戒宣言発令時の対策)

第23条 警戒宣言が発令された場合は、直ちに荒川区地域防災計画に基づいた地震防災応急措置をとることとする。

第5章 自衛消防組織

(自衛消防隊)

第24条 本庁舎において火災が発生し、又は発生するおそれがある場合において、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊(以下「消防隊」という。)を置く。

(隊長及び副隊長)

第25条 消防隊の本部長は、区長とし、隊長は、副区長のうち本部長が定める者とする。

2 副隊長は、管理部長の職にある者をもって充てる。

3 消防隊の組織及び任務分担は、別表第3のとおりとする。

4 隊長は、本部長の指示に基づき、消防隊を指揮監督し、任務の遂行にあたる。

5 隊長に事故があるときは、副隊長がその職務を代行する。

(消防活動)

第26条 隊長が活動の指令を発したときは、消防隊は、直ちに担当任務の遂行に当たらなければならない。

2 隊長は、退庁後に庁舎又はその近隣に火災が発生し、防火対策上必要があると認めるときは本庁職員に登庁を命ずることができる。

3 前項の規定により登庁を命じられた本庁職員は、隊長の命令に従い担当任務の遂行に当たらなければならない。

(1) 本庁舎建物全般の異常の有無を把握し、被災事項についての措置をとること。

(2) 周辺の火災の発生状況を把握し、その状況の伝達を行うこと。

(3) 関係防災機関の避難命令による避難誘導を行うこと。

(4) その他地震時の活動に必要な活動を行うこと。

第6章 消防訓練及び防火教育

(消防訓練)

第28条 防火管理者は、次に掲げる基準により消防訓練を実施しなければならない。

(1) 消火、通報及び避難訓練等基本的なもの 随時

(2) 前号に掲げる訓練を全部あわせて行うもの 年1回

2 前項に掲げるもののほか、消防訓練の実施について必要な事項は、防火管理者が定める。

3 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条第3項に規定する自衛消防訓練を実施する場合には、自衛消防訓練通知書をもって荒川消防署長に通知するものとする。

(防火教育)

第29条 防火管理者は、職員に対し、別表第4のとおり防火教育を行い、防火思想の啓発に努めなければならない。

2 職員は、積極的に防火教育を受け、防火管理の徹底に努めなければならない。

第7章 消防機関との連絡

(連絡事項)

第30条 防火管理者は、次の各号に掲げる事項について、常に消防機関との連絡を密にしなければならない。

(1) 消防計画の提出

(2) 消防査察の要請(立入検査の要請)

(3) 防火対策、消防訓練及び防火教育の指導

(4) 前各号に掲げるもののほか、本庁舎における防火管理について必要な技術的指導

第8章 雑則

(消防用設備配置図等の作成)

第31条 防火管理者は、自衛消防活動が円滑かつ万全に行われるよう努めるとともに、消防用設備配置図及び避難経路図等を作成し、職員に周知しなければならない。

附則

本要綱は、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成4年7月1日)

本要綱は、平成4年7月1日から適用する。

附則(平成14年1月1日)

本要綱は、平成14年1月1日から適用する。

附則(平成17年4月1日)

本要綱は、平成17年4月1日から適用する。

附則(平成19年8月15日)

本要綱は、平成19年8月15日から適用する。

附則(平成26年5月19日)

本要綱は、平成26年5月19日から適用する。

附則(平成28年4月1日)

本要綱は、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成29年4月1日)

本要綱は、平成29年4月1日から適用する。

附則(令和4年4月1日)

本要綱は、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第14条関係)

本庁舎における点検検査員の任務分担

区分 | 点検内容 | 点検検査員 |

電気設備点検検査 | 電気設備(冷暖房設備を含む)の点検検査 | 経理課職員(本庁舎設備機器維持管理業務受託者の従業員) |

火気使用施設点検検査 | 湯沸室・調理室・危険物取扱倉庫等の点検検査 | 経理課職員(本庁舎設備機器維持管理業務受託者の従業員) |

消火・警報設備点検整備 | 自動火災報知設備の点検整備 | 経理課職員(自動火災報知器保守業務受託者の従業員) |

消火栓・消火器の点検整備 | 経理課職員(本庁舎設備機器維持管理業務受託者の従業員) | |

避難階段点検整備 | 避難階段・非常口の点検整備 | 経理課職員(本庁舎設備機器維持管理業務受託者の従業員) |

救助袋の点線整備 | 経理課職員(非難器具(救助袋)保守点検業務受託者の従業員) | |

建築物点検検査 | 防火扉の点検検査 | 経理課職員(本庁舎設備機器維持管理業務受託者の従業員) |

非常持出品点検管理 | 非常持出品の管理上の点検 | 消防隊各班の非常搬出係員 |

別表第2(第16条関係)

点検検査基準

区分 | 外観的事項 | 作動・機能事項 | 総合点検 |

電気設備検査 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |

火気使用施設検査 | 毎日 | ― | ― |

自動火災報知設備・救助袋検査 | 6か月に1回 | 6か月に1回 | 年1回以上 |

消火栓・消火器検査 | 6か月に1回 | 6か月に1回 | 年1回以上 |

避難階段・非常口検査 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |

防火扉検査 | 月1回 | 月1回 | 年1回以上 |

非常持出品検査 | 月1回 | ― | ― |

別表第4(第29条関係)

防災教育実施(計画)表

実施日及び内容 対象者 | 実施時期 | 内容 |

本庁職員(全員) | 4月 | (1)消防計画の周知徹底 (2)火災予防上の遵守事項 (3)職員各自の任務及び責任の周知徹底 (4)震災対策に関する基本的事項 (5)その他火災予防上必要な事項 |

9月 | ||

12月 | ||

新規採用及び新規配属職員 | その都度 |