○荒川区協力家庭ショートステイ事業実施要綱

平成30年8月8日

制定

(30荒子家第332号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を養育するもの(以下「保護者」という。)の疾病その他の理由により保護者の属する家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、区長の委託を受けて保護者に代わり一時的に当該児童を養育する者(以下「養育者」という。)の属する家庭(以下「協力家庭」という。)において短期間の養育を行う、荒川区協力家庭ショートステイ事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、荒川区の区域内(以下「区内」という。)に在住する、1歳以上で、かつ、義務教育終了前の児童とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(事業の利用をすることができる場合)

第3条 事業の利用をすることができる場合は、対象者の保護者が次の各号のいずれかの場合に該当し、当該対象者を養育することが困難で、かつ、他に当該対象者を養育する者がいないときとする。

(1) 疾病

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める場合

(協力家庭)

第4条 協力家庭は、次に掲げる要件を満たす家庭とする。

(1) 主たる養育者が区内に住所を有していること。

(2) 主たる養育者が25歳以上であり、かつ、当該養育者と同居する25歳以上の親族等(以下「同居親族等」という。)がおり、対象者の養育を受託することについて十分に理解していること。

(3) 主たる養育者が心身ともに健康で、積極的に児童の養育に当たることができること。

(4) 主たる養育者が次のいずれかに該当する者であること。

ア 看護師、保育士、教員等子どもに係る資格を有する者

イ 荒川区ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成11年4月1日10荒福児発第846―2号)第2条第2項に規定する協力会員である者

ウ 荒川区家庭福祉員制度運営及び運営費補助金交付要綱(昭和56年4月1日厚生部長決定)第2条に規定する家庭福祉員として、子どもの保育を受託した経験がある者

エ 東京都養育家庭制度実施要綱(昭和47年4月1日47民児育第815号)4(1)に規定する養育家庭として認定されている者

オ 子どもの養育の経験がある者で、児童の福祉の向上について理解及び熱意を有する者

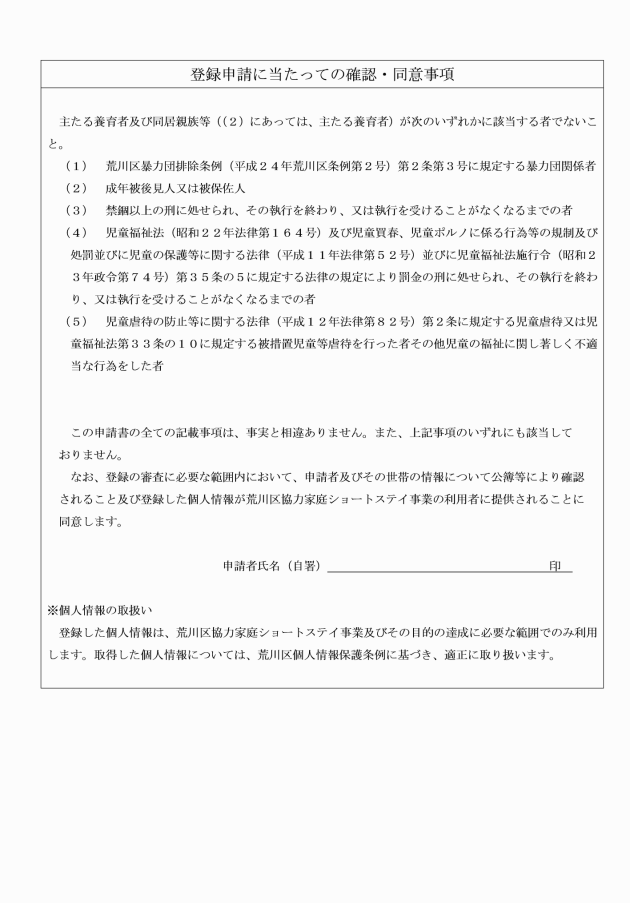

(5) 主たる養育者及び同居親族等(イにあっては、主たる養育者)が次のいずれかに該当する者でないこと。

ア 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者

イ 成年被後見人又は被保佐人

ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)並びに児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5に規定する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

オ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

(6) 対象者の養育をする住居について、主たる養育者の児童及び対象者の年齢、性別、人数及び家族の構成に応じた適切な広さを確保していること。

(7) 主たる養育者が、区長が指定する研修を修了していること。

(事業の実施)

第5条 事業は、区長が協力家庭の主たる養育者と委託契約を締結し、実施するものとする。

(事業における養育)

第6条 事業において実施する協力家庭における養育は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童の食事その他の児童の日常生活上の世話に関すること。

(2) 児童の通園若しくは通学の援助に関すること。

(3) 児童の心身の発達に合わせた遊び、運動及び学習を行う機会の提供に関すること。

(4) その他区長が特に必要と認めること。

(協力家庭の登録等)

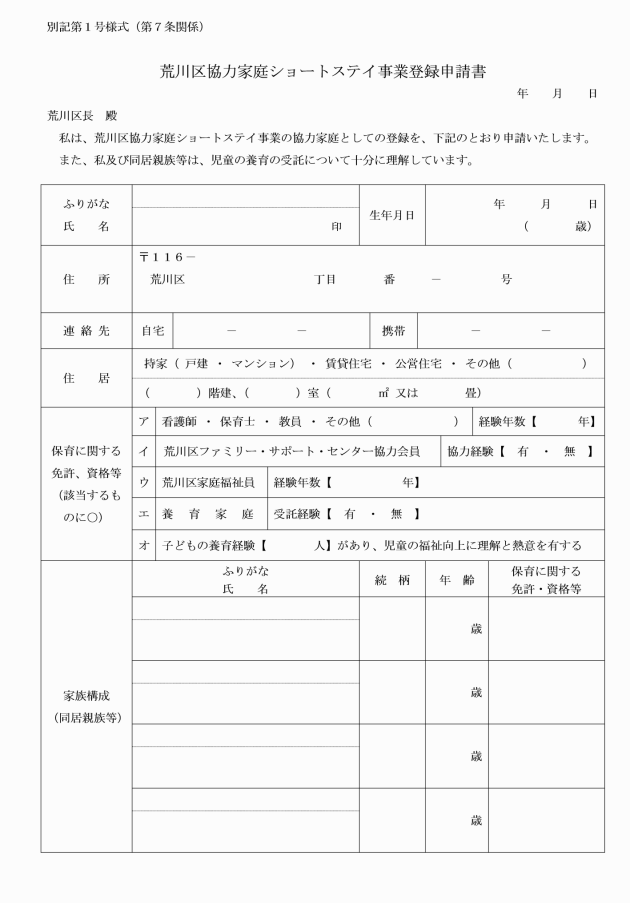

第7条 事業においてその家庭における児童の養育を受託し、主たる養育者となろうとする者は、荒川区協力家庭ショートステイ事業登録申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

3 前項の適当の決定をしたときは、当該申請に係る家庭を協力家庭として登録する。

(研修)

第8条 前条第2項の規定による登録を受けた協力家庭の主たる養育者は、区長が指定する研修を受講しなければならない。

(1) 第4条第4号アに該当する者で、その実務に1年以上従事した経験を有するもの

(事業の利用の申請)

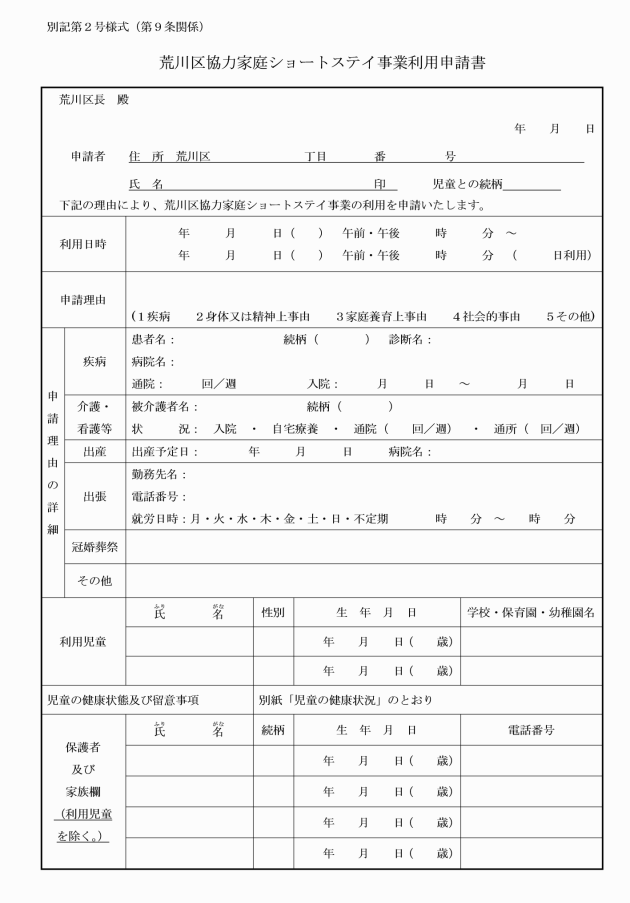

第9条 事業の利用をしようとする児童の保護者は、荒川区協力家庭ショートステイ事業利用申請書(別記第2号様式)に、当該児童の健康状態が分かる書類を添付して、区長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、事業の利用をしようとする日の3日前の日(当該日が荒川区の休日を定める条例(平成元年荒川区条例第1号)第1条第1項に定める日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該日の直前の休日でない日)までにしなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない理由があると区長が認めるときは、この限りでない。

(事業の利用の承諾等)

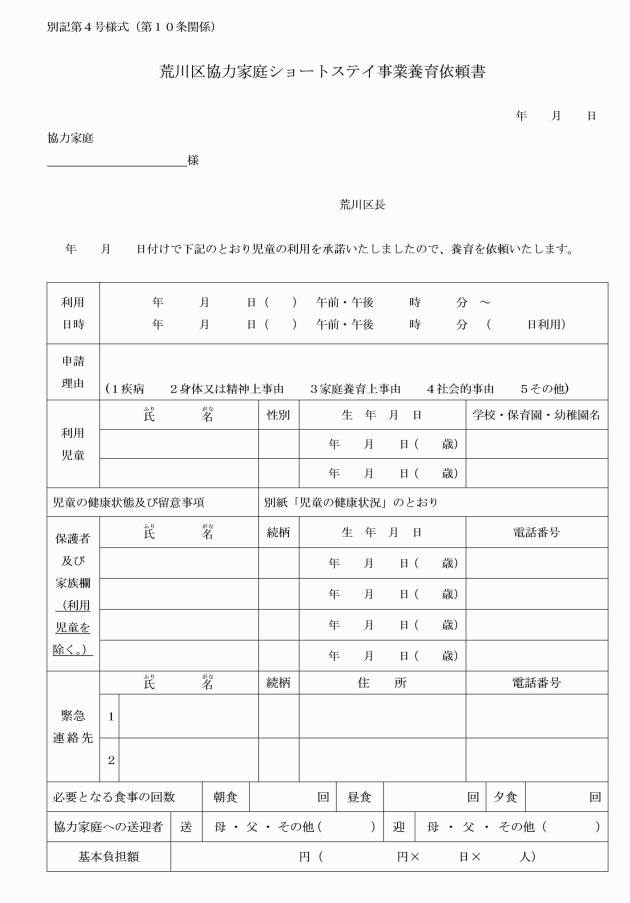

第10条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに、当該申請をした者(以下「申請者」という。)及び協力家庭の主たる養育者と面談をし、適当と認めたときは、事業の利用の承諾を決定するものとする。

(1) 事業の利用の定員を超える場合

(2) 児童が感染症等の疾患を有する場合

(3) 児童を受け入れることができる協力家庭がない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認める場合

2 前項第1号に規定する事業の利用の定員は、協力家庭ごとに児童1人とする。ただし、児童の兄弟姉妹が事業を利用している場合その他区長が特に必要と認める場合で、協力家庭が児童1人を超えて児童を受け入れることができるときは、この限りでない。

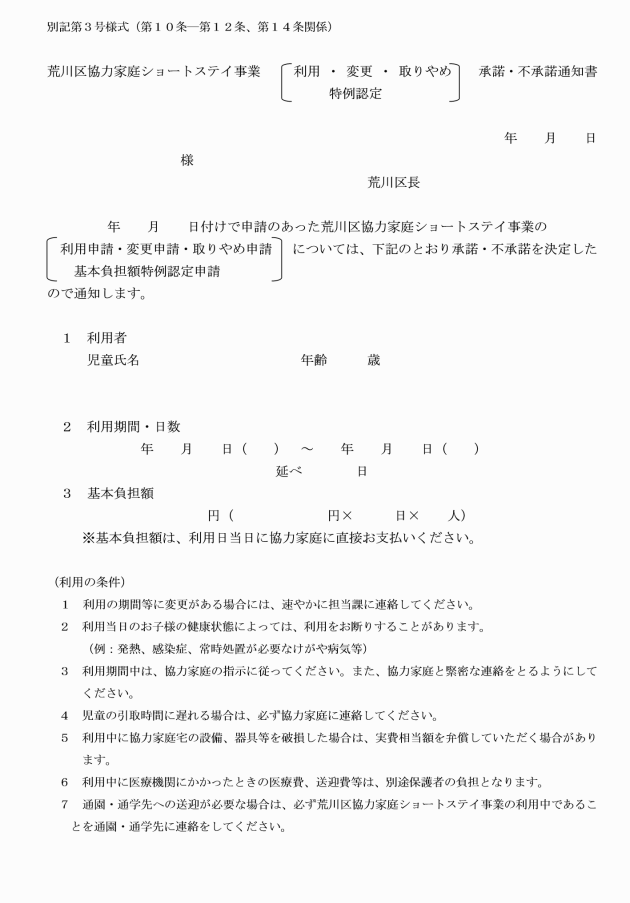

3 区長は、第1項の規定により事業の利用の不承諾を決定したときは、荒川区協力家庭ショートステイ事業(利用・変更・取りやめ・特例認定)承諾・不承諾通知書により、申請者に通知するものとする。

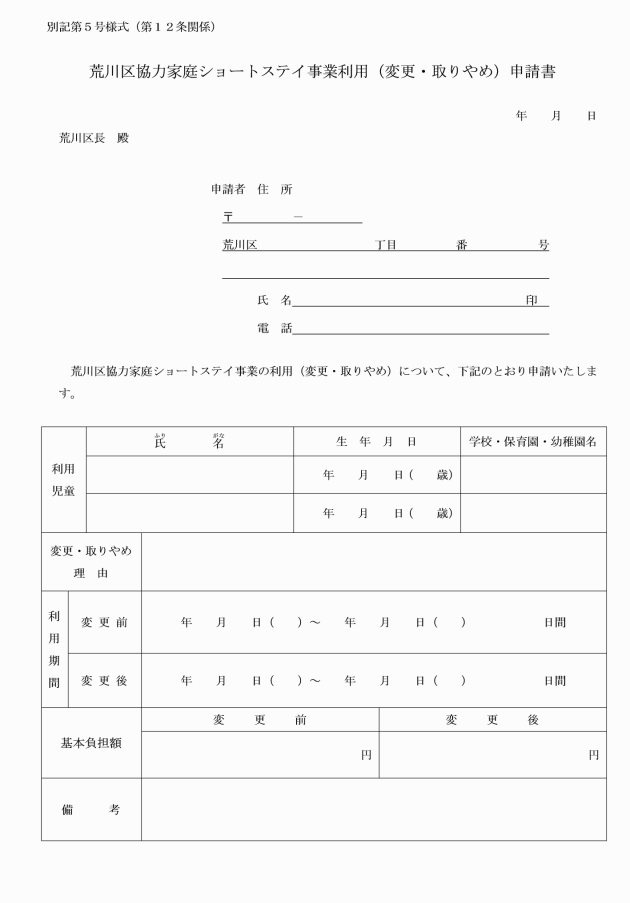

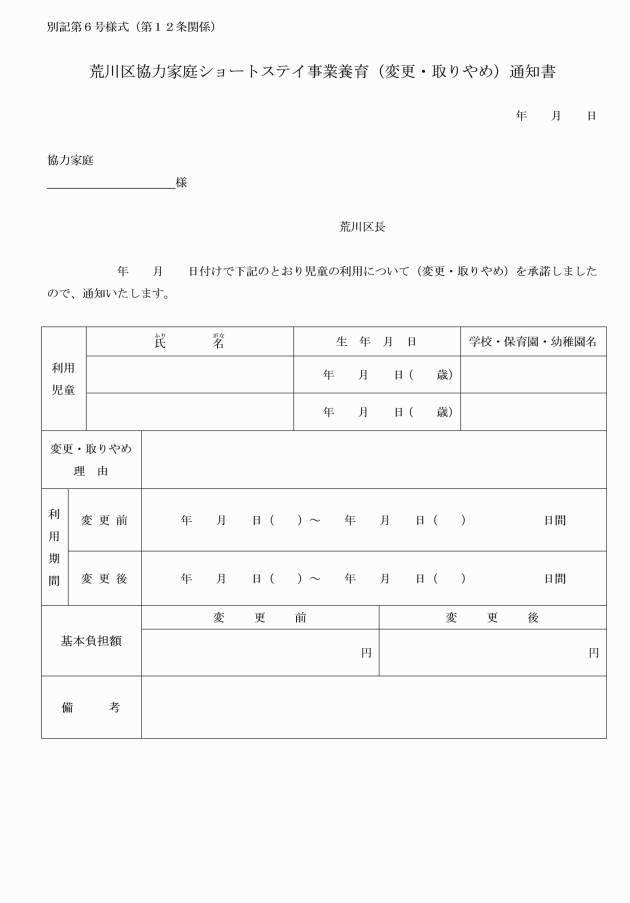

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る変更又は取りやめの承諾又は不承諾を決定し、荒川区協力家庭ショートステイ事業(利用・変更・取りやめ・特例認定)承諾・不承諾通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(事業の利用)

第13条 利用者は、1月につき7日を限度として、事業を利用するものとする。ただし、区長が特にやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内において、1月につき7日を超えて事業を利用することができる。

2 前項の場合において、事業の利用の日数は、協力家庭における養育を受けた日(そのうちの一部の時間について協力家庭における養育を受けた日を含む。)の日数により計算する。

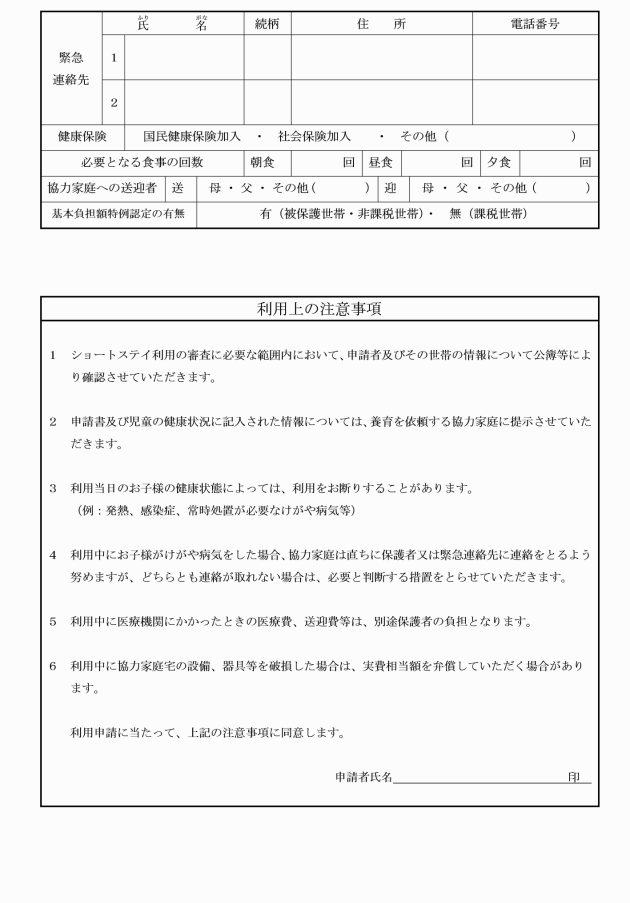

2 利用者は、前項に規定する基本負担額のほか、次に掲げる費用の額を支払わなければならない。

(1) 事業を利用している間における児童の通園又は通学に要する費用

(2) 事業を利用している間における児童の医療等に要する費用

(3) その他区長が利用者に負担させることが妥当であると認める費用

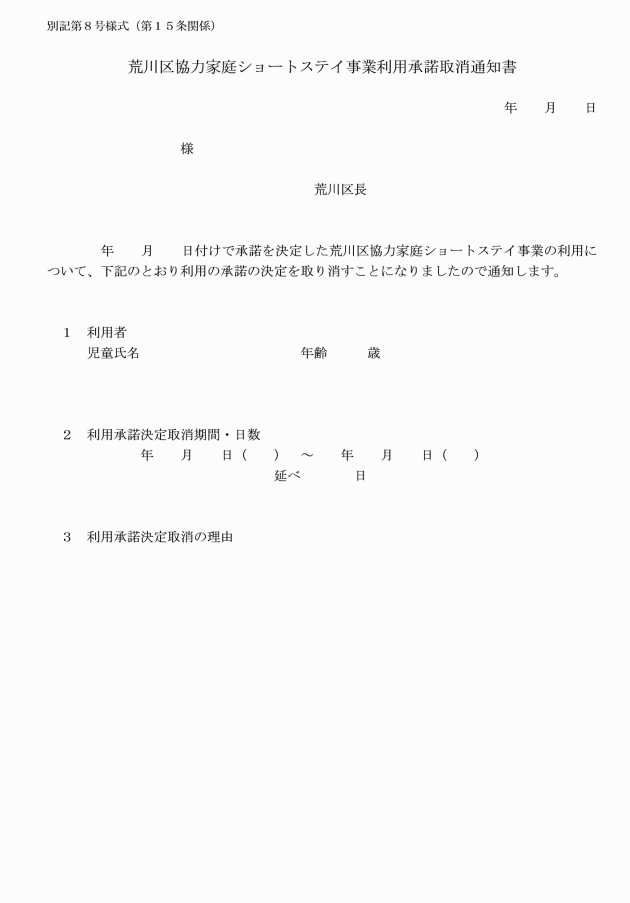

(1) 偽りその他不正の手段により第10条第1項の規定による事業の利用の承諾の決定を受けた場合

(2) 利用目的に反する行為をした場合

(3) 協力家庭の主たる養育者の指示に従わない場合

(4) 災害その他の理由により、協力家庭における養育ができなくなった場合

(損害賠償)

第16条 利用者は、当該利用者の児童が協力家庭における養育を受けているときに協力家庭の財産等に損害を与えたときは、損害額を賠償するものとする。

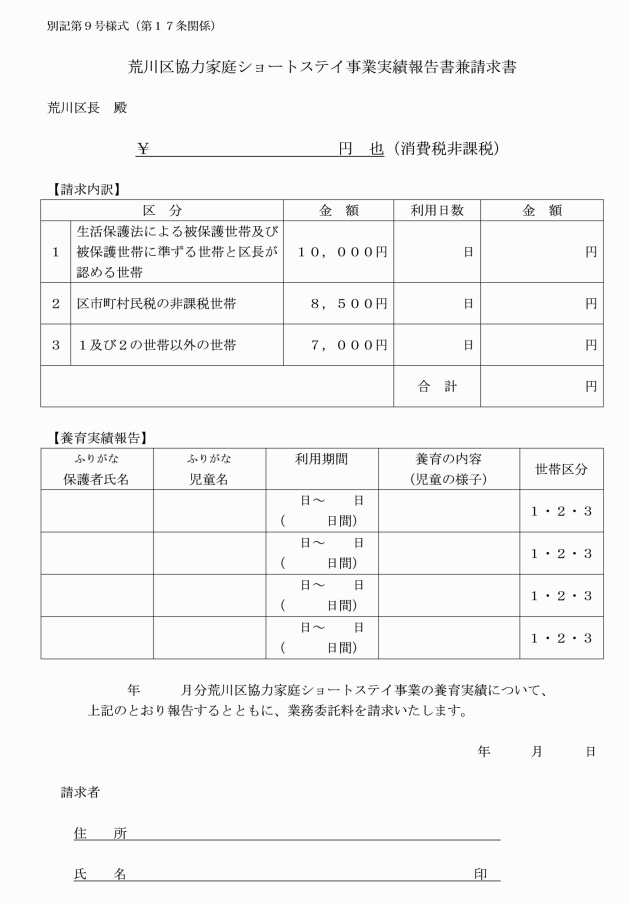

3 区長は、第1項の規定による実績の報告及び請求を受けたときは、当該実績の報告の内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求に係る委託料を支払うものとする。

(委託契約の解除)

第18条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、協力家庭との委託契約を解除することができる。

(1) 協力家庭が委託契約の内容に違反した場合

(2) 協力家庭が委託契約の解除を申し出た場合

(3) その他児童の養育の委託が不適当と区長が認める事由が生じた場合

2 前項第2号の規定による申出は、委託契約を解除しようとする日の3月前の日までに行わなければならない。

(保険)

第19条 区長は、協力家庭を対象とした損害賠償保険及び傷害保険に加入するものとする。

(その他)

第20条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

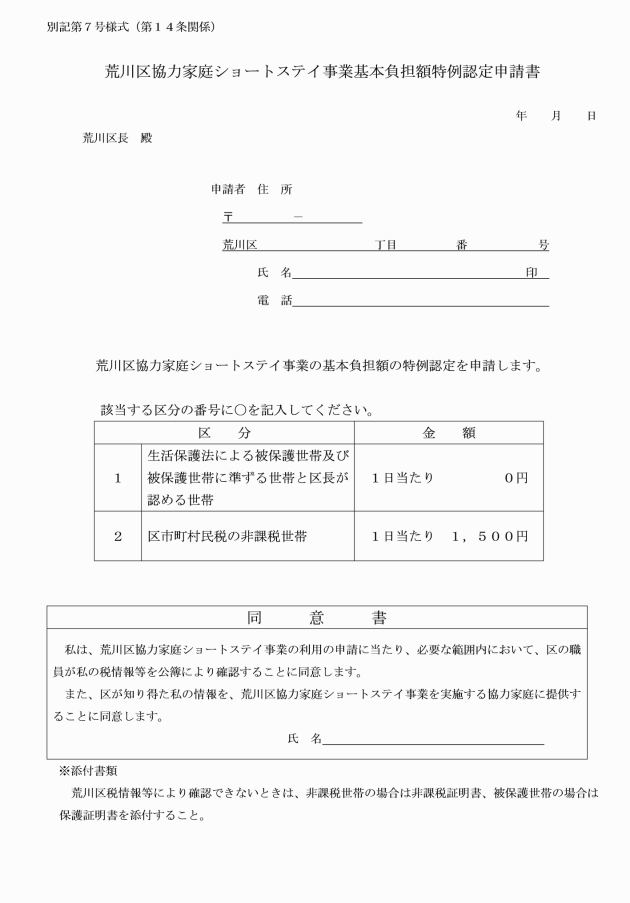

別表第1(第14条関係)

基本負担額(児童1人1日当たり)

世帯の区分 | 金額 |

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び被保護世帯に準ずる世帯と区長が認める世帯 | 0円 |

(2) 区市町村民税の非課税世帯 | 1,500円 |

(3) (1)及び(2)の世帯以外の世帯 | 3,000円 |

別表第2(第17条関係)

委託料(児童1人1日当たり)

世帯の区分 | 金額 |

(1) 生活保護法による被保護世帯及び被保護世帯に準ずる世帯と区長が認める世帯 | 10,000円 |

(2) 区市町村民税の非課税世帯 | 8,500円 |

(3) (1)及び(2)の世帯以外の世帯 | 7,000円 |