○荒川区住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修費補助金交付要綱

令和5年9月1日

制定

(5荒防住第1608号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第10条第5項に規定する登録住宅(以下「登録住宅」という。)のうち、法第9条第1項第7号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である旨が法第10条第2項に規定する登録簿に記載されているものの所有者等に対し、予算の範囲内において当該住宅の改修工事等に要する経費の一部を補助することで、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居促進を図ることを目的とする。

(1) 住宅確保要配慮者 法第2条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。

(2) 専用住宅 登録住宅のうち、法第9条第1項第7号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である旨が法第10条第2項に規定する登録簿に記載されているものをいう。

(3) 被災者世帯 法第2条第1項第2号に掲げる者の属する世帯をいう。

(4) 収入 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年国土交通省令第63号)第1条の規定により算定される収入をいう。

(補助対象住宅)

第4条 この要綱による補助金の交付の対象とする住宅(共同住宅等の場合にあっては、共同住宅等の専用部分の全部又は一部及び共同住宅等の共用部分)(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する住宅(共同住宅等の場合にあっては、共同住宅等の専用部分の全部又は一部であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの及び当該専用部分に係る共同住宅等の共用部分であって、第5号に掲げる要件に該当するもの)とする。

(1) 荒川区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)に存するものであること。

(2) 専用住宅であること。

(3) 消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等に違反しないものであること。

(4) 耐震性(昭和56年6月1日以後の耐震性に関する基準に適合する耐震性をいう。以下同じ。)を有するものであること。

(5) 補助金(次のいずれかに該当する補助金を除く。)又は国、地方公共団体その他の団体から補助金と同種の給付金等の交付を受けていないこと。

ア 共同住宅等の共用部分に対する補助金

(6) その賃貸人が家賃の額を近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定めていること。

(8) 第7条に規定する補助事業の完了の日の翌日から起算して10年を経過する日までの期間において、次に掲げる要件に該当するものであることが予定されるものであること。

ア 専用住宅(次の(ア)から(ウ)までの要件に該当するものであるときは、専用住宅又は登録住宅)として管理されるものであること。

(ウ) (イ)の規定にかかわらず、(イ)の規定による入居者の募集をした場合において、2月以上入居者がいないときは、住宅確保要配慮者等であって、第18条の規定による入居者の決定の報告の時点において入居対象者に該当するもの以外の者を入居者とすることができるものとすること。

イ その賃貸人が、家賃の額を近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定めること。

ウ その賃貸人が、その入居者が不正の手段により補助対象住宅に入居したときは、当該補助対象住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸借の条件とすること。

エ 新たな入居者である住宅確保要配慮者等が第18条の規定による入居者の決定の報告の時点において入居対象者に該当する者であること。

(補助対象者)

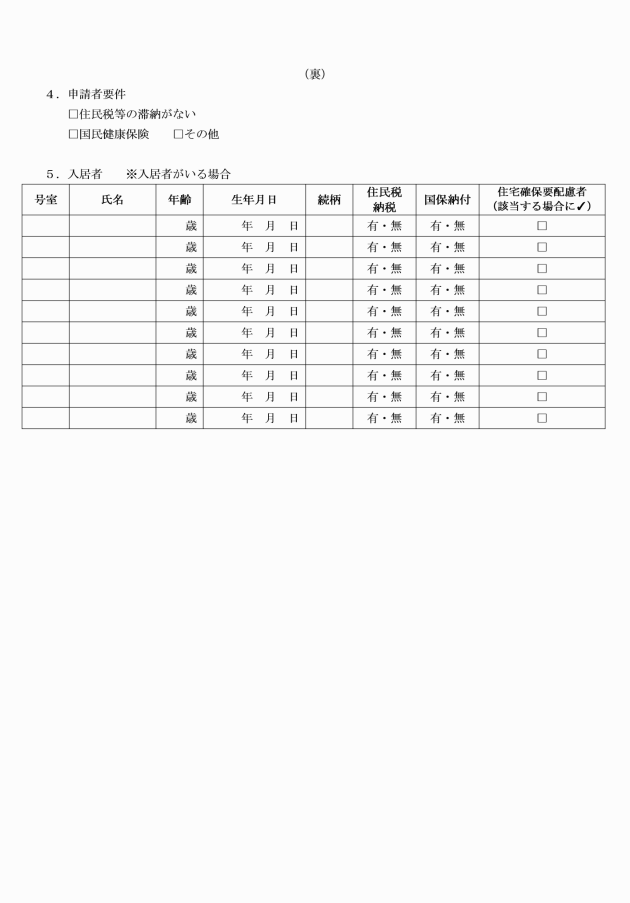

第5条 この要綱による補助金の交付の対象とする者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。

ア 補助対象住宅の所有者(補助対象住宅が数人の共有に属するときは、その共有者であって、第7条に規定する補助事業の実施その他の補助金の交付に関する事項について他のその共有者の承諾を得ているもの)であること。

イ 補助対象住宅の賃貸人等(補助対象住宅の所有者(補助対象住宅が数人の共有に属するときは、その共有者)を除く。)であって、第7条に規定する補助事業の実施その他の補助金の交付に関する事項について補助対象住宅の所有者(補助対象住宅が数人の共有に属するときは、その共有者全員)の承諾を得ているものであること。

(3) 住民税(法人の場合は、法人の住民税)及び国民健康保険料を滞納していないこと。

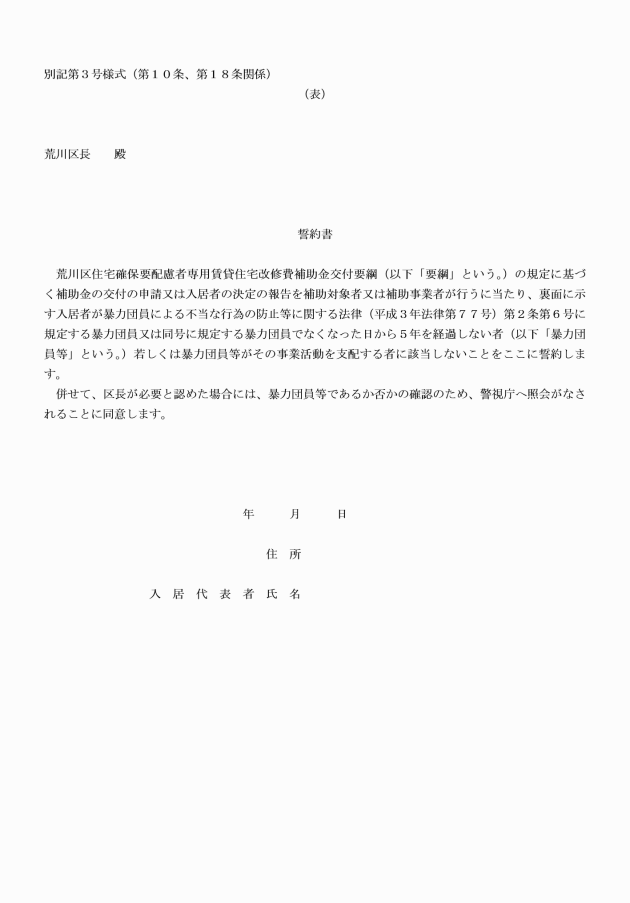

(4) 法第11条第1項第4号に規定する暴力団員等(法人にあっては、その役員のうちに当該暴力団員等に該当する者があるもの)又は同項第8号に掲げる者でないこと。

(1) その住宅確保要配慮者等が区内に住所を有していること。

(2) その住宅確保要配慮者等(住宅確保要配慮者と同居するその1歳未満の子どもその他の住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等であって区長がやむを得ないと認めるものを除く。)が区内に継続して1年以上居住していること。

(3) その住宅確保要配慮者等の属する世帯の収入が38万7,000円以下であること。

(4) その住宅確保要配慮者等が住民税及び国民健康保険料を滞納していないこと。

(5) その住宅確保要配慮者等が住宅を所有していないこと。

(6) その住宅確保要配慮者等が補助対象者(補助対象者が法人である場合は、補助対象者の役員)の親族でないこと。

(7) その住宅確保要配慮者等が補助対象者の所属する法人等(補助対象者が法人である場合は、補助対象者)の職員又は従業員等でないこと。

(8) その住宅確保要配慮者等が法第11条第1項第4号に規定する暴力団員等又は同項第8号に掲げる者でないこと。

(補助事業)

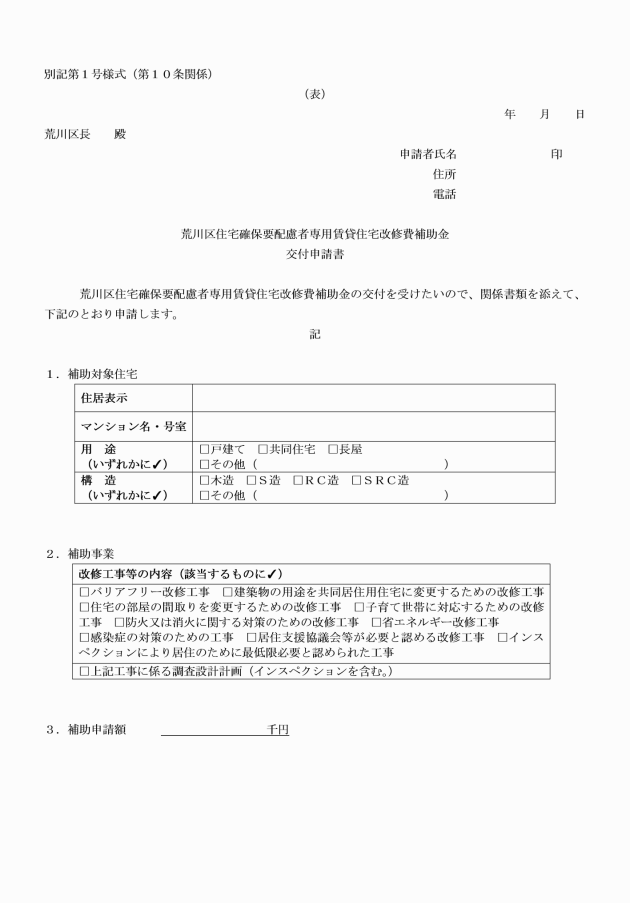

第7条 この要綱による補助金の交付の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者がその補助対象住宅に関する次に掲げる工事等(以下「補助対象工事」という。)を実施する事業(第10条第1項の規定による補助金の交付の申請をする日の属する年度の2月末日までに完了しないもの及び区長が補助対象住宅の賃貸に必要がないと認めるものを除く。)とする。

(1) バリアフリー改修工事(住宅(住宅の外構部分を含む。)における移動等の円滑化を促進するための改修工事をいう。)

(2) 建築物の用途を共同居住用住宅(居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃貸人が共同して利用する住宅をいう。)に変更するための改修工事

(3) 住宅の部屋の間取りを変更するための改修工事

(4) 法第2条第5号に掲げる者の属する世帯に対応するための改修工事(当該者の養育を支援するための施設の併設に係る工事を除く。)

(5) 防火又は消火に関する対策のための改修工事

(6) 省エネルギー改修工事(住宅のエネルギーの使用の合理化等のための改修工事をいい、住宅の開口部又は躯体(外壁、屋根及び天井又は床をいう。)に係る断熱改修工事に限る。)

(7) 感染症の対策のための工事(宅配ボックス、非対面式インターホン、抗菌仕様ドアノブ、非接触型照明スイッチ、換気設備及び自動ドアの設置工事に限る。)

(8) 法第51条第1項の規定により組織された同項の住宅確保要配慮者居住支援協議会等が必要と認める改修工事

(9) インスペクション(国土交通省のガイドラインに基づき実施される建物の状況に関する調査をいう。以下同じ。)により居住のために最低限必要と認められた工事(従前賃貸住宅として賃貸されていたものに係るものを除き、一定期間空家であったものに係るものに限る。)

(10) 前各号に掲げる工事に係る調査設計計画(インスペクションを含む。以下同じ。)(当該調査設計計画に対する補助金の交付を受けたことがない補助対象住宅に関するもので、当該工事を実施することが予定されるものに限る。)

(補助対象経費)

第8条 この要綱による補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とする。

(1) 補助対象専用部分等(補助事業に係る補助対象住宅のうち共同住宅等の共用部分でないものをいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(当該補助対象住宅に係る住宅が共同住宅等の場合にあっては、各戸ごとのその額の合計額)

ア 補助対象経費の実支出額の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

イ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 補助事業に係る補助対象住宅についての調査設計計画に対する補助金の交付を受けていない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a bに掲げる場合以外の場合 100万円

(イ) 補助事業に係る補助対象住宅についての調査設計計画に対する補助金の交付を受けている場合 (ア)に定める額から当該調査設計計画に対する補助金の額(当該補助対象住宅に係る住宅が共同住宅等の場合にあっては、次に掲げる額の合計額)を差し引いて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

a 補助事業に係る補助対象住宅のうちその共同住宅等の専用部分の一部についての調査設計計画に対する補助金の額

b 補助対象共用部分(補助事業に係る補助対象住宅のうち共同住宅等の共用部分であるものをいう。次号において同じ。)についての調査設計計画に対する補助金の額にaの専用部分の一部の限度額の残額((ア)に定める額からaに定める額を差し引いて得た額をいう。以下この号において同じ。)の当該専用部分の限度額の残額の合計額に対する割合(当該専用部分の一部の限度額の残額が零となるときは、零)を乗じて得た額

(2) 補助対象共用部分 次に掲げる額のうちいずれか少ない額

ア 補助対象経費の実支出額に専用住宅割合(補助対象共用部分に係る共同住宅等の専用部分のうち補助事業に係る専用住宅であるものの床面積の合計の当該専用部分の床面積の合計に対する割合をいう。)を乗じて得た額の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

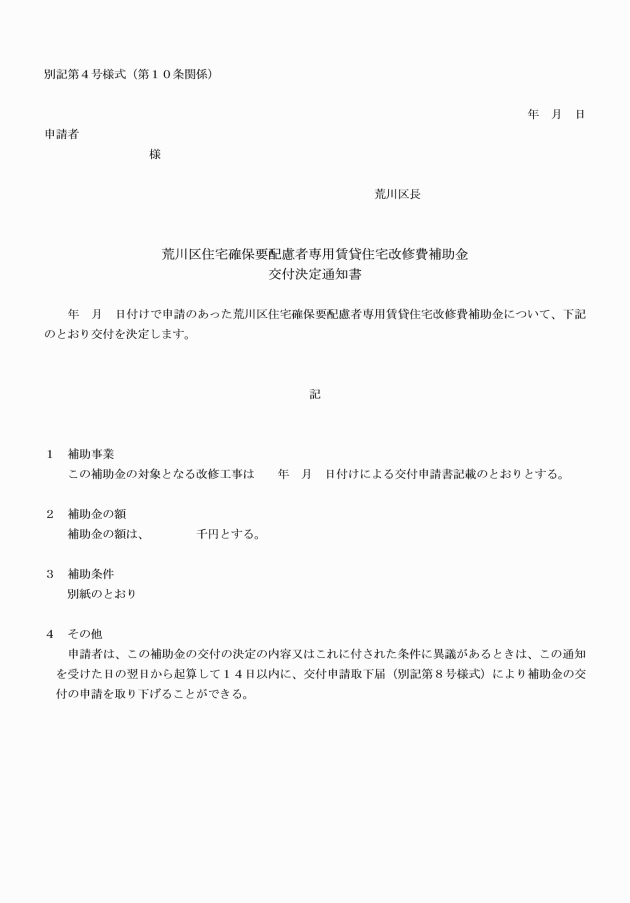

4 区長は、第2項の規定による補助金の交付の決定をするときは、別紙の条件その他必要と認める条件を付するものとする。

3 区長は、前項の規定による変更の決定をするときは、必要な条件を付すことができる。

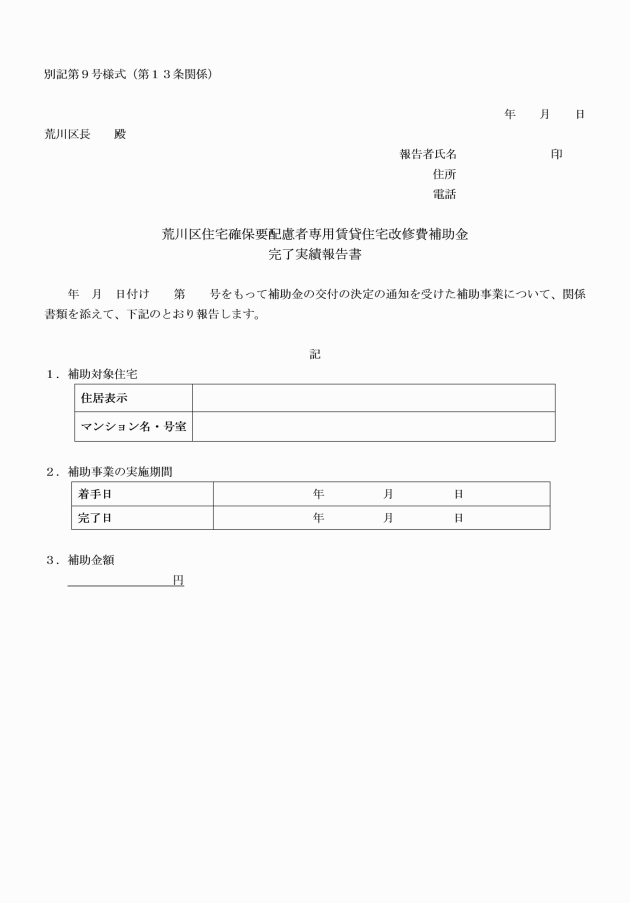

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金の交付の決定に係る年度の2月末日(その日が荒川区の休日を定める条例(平成元年荒川区条例第1号)に規定する区の休日(以下「区の休日」という。)に当たるときは、その日の翌日以後の区の休日でない日のうち直近の日)までに、完了実績報告書(別記第9号様式)に別表第2に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

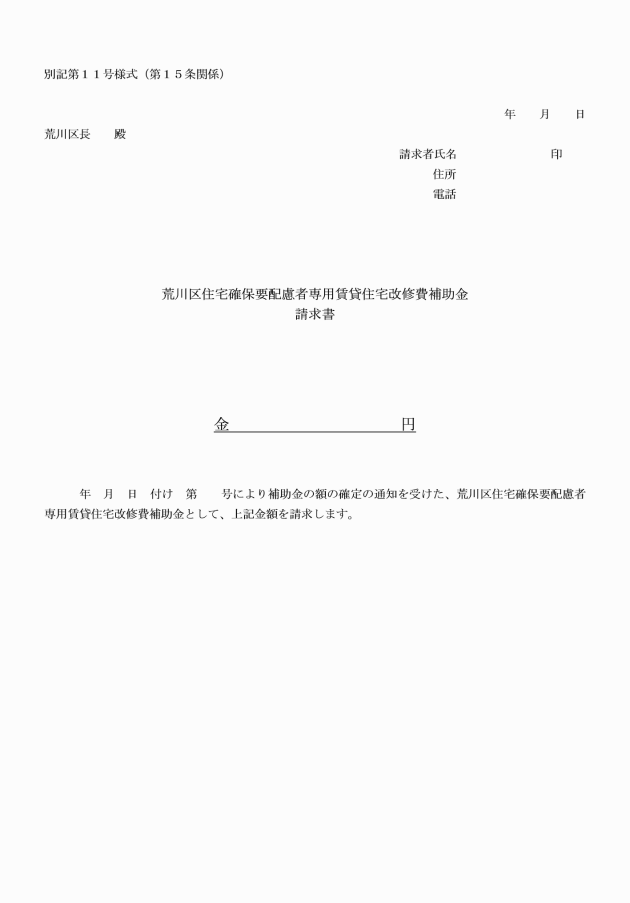

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。

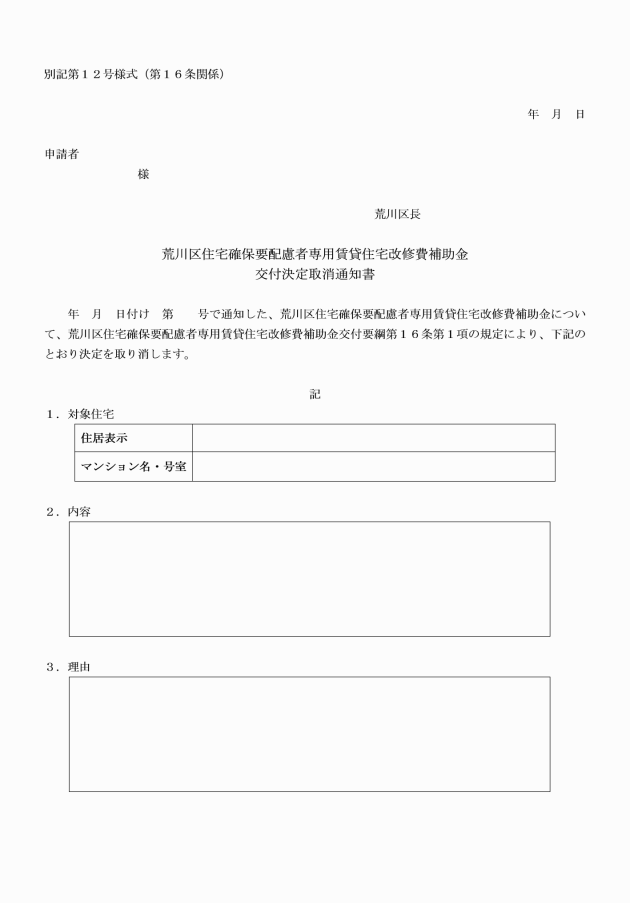

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則に基づく命令に違反したとき。

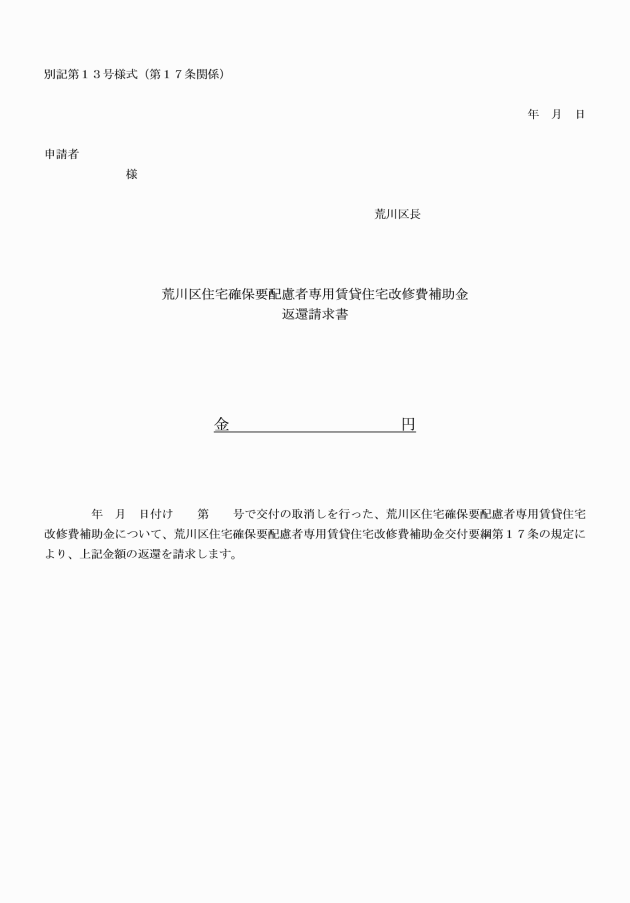

(補助金の返還)

第17条 区長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金返還請求書(別記第13号様式)により補助事業者にその返還を求めるものとする。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。

別紙

補助条件

第1 事情変更による決定の取消し等

1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第2 承認事項

補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第3 事故報告等

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、その理由その他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

第4 状況報告

補助事業者は、区長が補助事業の円滑適正な執行を図るため、補助事業者に補助事業の遂行の状況の報告を求めたときは、この報告をしなければならない。

第5 補助事業等の遂行命令等

1 区長は、第3若しくは第4の報告又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 区長は、補助事業者が1の命令に違反したときは、補助事業者に対して当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

第6 実績報告

補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金の交付の決定に係る年度の2月末日(その日が荒川区の休日を定める条例に規定する区の休日(以下「区の休日」という。)に当たるときは、その日の翌日以後の区の休日でない日のうち直近の日)までに、完了実績報告書(別記第9号様式)に荒川区住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修費補助金交付要綱別表第2に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

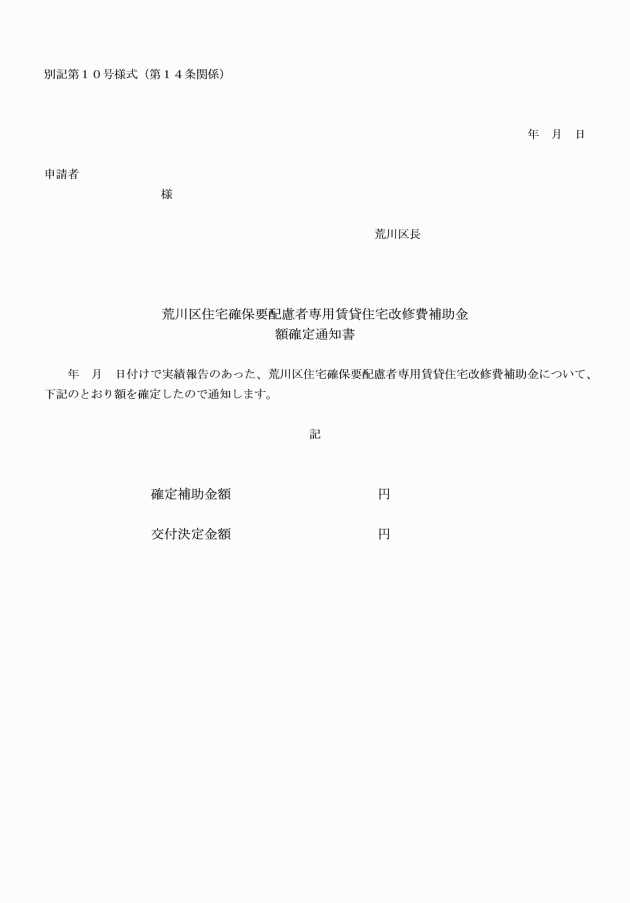

第7 補助金等の額の確定等

区長は、第6の規定による実績報告を受けたときは、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに補助金額確定通知書(別記第10号様式)により補助事業者に通知するものとする。

第8 是正のための措置

1 区長は、第7の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 補助事業者は、1の命令により必要な措置をした場合においても、第6の規定による実績報告を行わなければならない。

第9 決定の取消し

1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

第10 補助金の返還

補助事業者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。

第11 違約加算金及び延滞金

1 補助事業者は、第9の1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助事業者は、第10の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第12 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第13 延滞金の計算

第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第14 他の補助金等の一時停止等

区長は、第10の規定により補助事業者に補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。

第15 財産処分の制限

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的、補助金の額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 工作物、機械及び器具

(3) その他補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

第16 補助対象住宅の管理等

1 補助事業者は、補助事業の完了の日の翌日から起算して10年を経過する日までの期間において、補助事業において改修工事等を実施した住宅(以下「補助対象住宅」という。)を次に掲げる要件に該当するものとしなければならない。ただし、区長がやむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 専用住宅(当該補助対象住宅が次のアからウまでの要件に該当するものであるときは、専用住宅又は登録住宅)として管理されるものであること。

ア 補助事業の完了の日の翌日において専用住宅として管理されるもので、同日以後の最初の入居者(同日に現に入居者がいるときは、その者)が住宅確保要配慮者及び当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第9条第1項第7号に規定する配偶者等をいう。以下同じ。)(以下「住宅確保要配慮者等」という。)であって、第18の規定による入居者の決定の報告の時点において次の(ア)から(ク)までに掲げる要件(その住宅確保要配慮者等の属する世帯が被災者世帯に該当する場合は、(ア)、(イ)及び(エ)から(ク)までに掲げる要件)に該当する者(以下「入居対象者」という。)であること。

(ア) その住宅確保要配慮者等が区内に住所を有していること。

(イ) その住宅確保要配慮者等(住宅確保要配慮者と同居するその1歳未満の子どもその他の住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等であって区長がやむを得ないと認めるものを除く。)が区内に継続して1年以上居住していること。

(ウ) その住宅確保要配慮者等の属する世帯の収入が38万7,000円以下であること。

(エ) その住宅確保要配慮者等が住民税及び国民健康保険料を滞納していないこと。

(オ) その住宅確保要配慮者等が住宅を所有していないこと。

(カ) その住宅確保要配慮者等が補助事業者(補助事業者が法人である場合は、補助事業者の役員)の親族でないこと。

(キ) その住宅確保要配慮者等が補助事業者の所属する法人等(補助事業者が法人である場合は、補助事業者)の職員又は従業員等でないこと。

(ク) その住宅確保要配慮者等が法第11条第1項第4号に規定する暴力団員等又は同項第8号に掲げる者でないこと。

イ 補助事業の完了の日の翌日から起算して10年を経過する日までの期間は、入居者が退去した場合において、住宅確保要配慮者等であって、第18の規定による入居者の決定の報告の時点において入居対象者に該当するものであることを要件として次の入居者を募集するものであること。この場合において、当該入居者の募集の方法は、国のセーフティネット住宅情報提供システムその他の不動産に関するポータルサイトによる情報提供をする方法等とするものであること。

ウ イの規定にかかわらず、イの規定による入居者の募集をした場合において、2月以上入居者がいないときは、住宅確保要配慮者等であって、第18の規定による入居者の決定の報告の時点において入居対象者に該当するもの以外の者を入居者とすることができるものとすること。

(2) その賃貸人が、家賃の額を近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定めること。

(3) その賃貸人が、その入居者が不正の手段により専用住宅に入居したときは、当該補助対象住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸借の条件とすること。

(4) 新たな入居者である住宅確保要配慮者等が第18の規定による入居者の決定の報告の時点において入居対象者に該当するものであること。

2 補助事業者は、1の規定により補助対象住宅を1に掲げる要件に該当するものとしなければならない場合において、補助事業者以外の者が補助対象住宅の管理をすることとなったときは、補助対象住宅を1に掲げる要件に該当するものとしなければならないことをその者に引き継がなければならない。

第17 調査設計計画に係る改修工事の実施

補助事業者は、補助事業が調査設計計画に該当するときは、当該調査設計計画に係る改修工事を実施しなければならない。

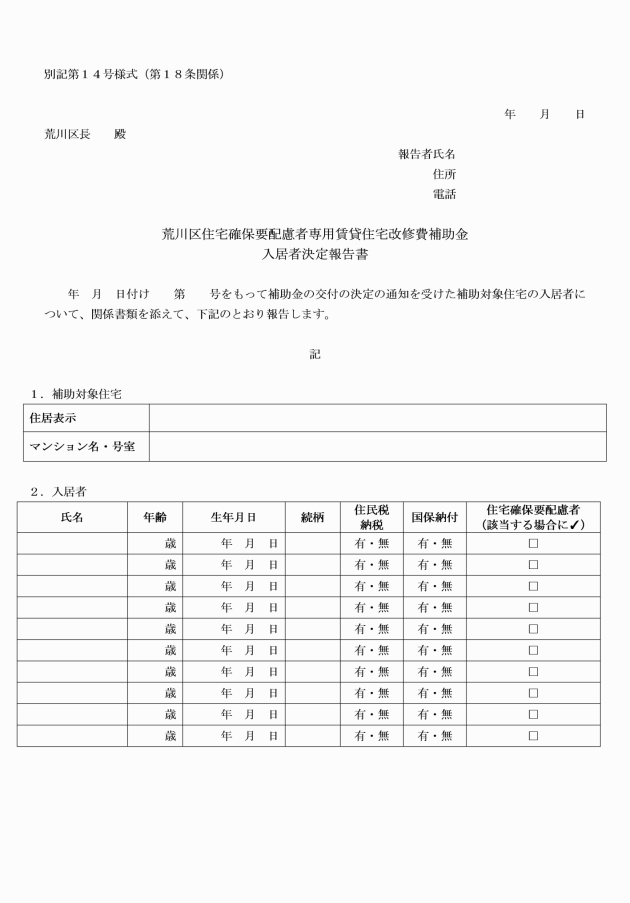

第18 入居者の決定の報告

補助事業者は、補助事業の完了の日の翌日から起算して10年を経過する日までの期間において、補助事業に係る補助対象住宅の入居者を決定しようとするときは、あらかじめ入居者決定報告書(別記第14号様式)に荒川区住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修費補助金交付要綱別表第3に掲げる書類を添えて、入居者が入居対象者であることその他区長が必要と認める事項を区長に報告しなければならない。ただし、補助事業に係る補助対象住宅が第16の1(1)アからウまでの要件に該当するものである場合において、当該補助対象住宅が登録住宅として管理されるときは、この限りでない。

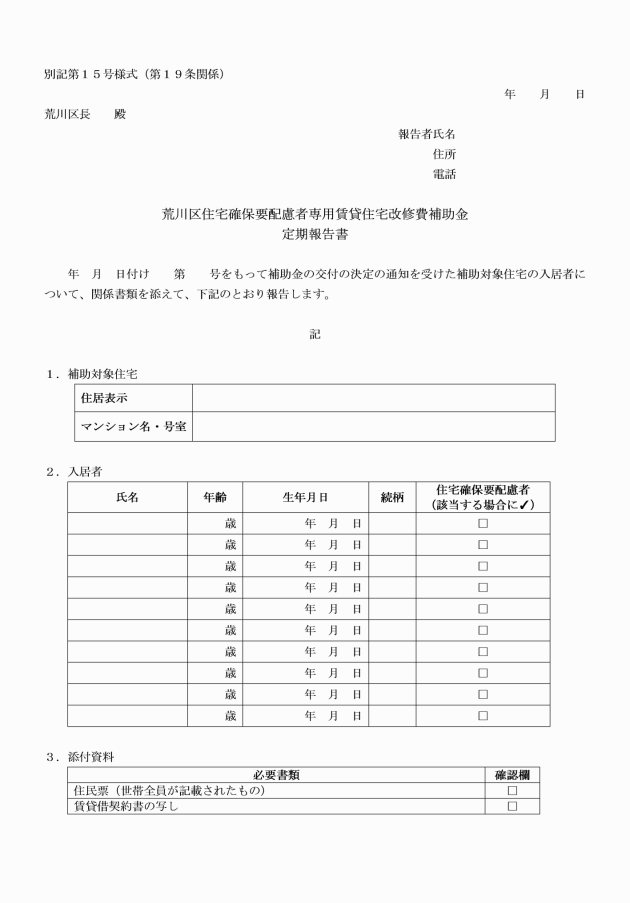

第19 定期報告

補助事業者は、補助事業の完了の日の翌日から起算して10年を経過する日までの期間において、補助事業に係る補助対象住宅に入居者(直前の1月から6月までの期間にした第18の規定による報告に係る入居者を除く。以下同じ。)がいるときは、毎年度6月末日(その日が区の休日に当たるときは、その日の前日以前の区の休日でない日のうち直近の日)までに、定期報告書(別記第15号様式)に区長が必要と認める書類を添えて、その入居者について区長に報告しなければならない。

第20 関係書類の作成保管

補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。

別表第1(第10条関係)

提出書類 | 備考 | |

提出が必要となる書類 | 補助対象住宅に係る法第8条の登録の通知の写し | |

補助対象住宅が耐震性を有することを証する書類 | ||

建物の全部事項証明書、固定資産税課税明細書その他の補助対象住宅の所有者を確認することができる書類 | ||

土地の全部事項証明書、固定資産税課税明細書その他の補助対象住宅の土地の所有者を確認することができる書類 | ||

申請者が補助対象住宅の賃貸人であることを証する書類(所有者が賃貸人でない場合に限る。) | 1 任意様式による。 2 必要に応じて提出する。 | |

補助事業の実施に関する承諾書(申請者が補助対象住宅の所有者でない場合又は申請者が当該所有者であり、かつ、当該所有者が複数である場合に限る。) | 必要に応じて提出する。 | |

専用住宅の管理に関する承諾書(補助対象住宅の土地が借地の場合に限る。) | 必要に応じて提出する。 | |

その全額の納付が証明の対象となる直近の年度分の住民税に係る申請者の住民税納税証明書(申請者が個人の場合に限る。) | いずれかを提出する。 | |

その非課税が証明の対象となる直近の年度分の住民税に係る申請者の非課税証明書(申請者が個人の場合に限る。) | ||

その全額の納付が証明の対象となる直近の年度分の住民税に係る申請者の法人都民税納税証明書(申請者が法人の場合に限る。) | ||

その全額の納付が証明の対象となる直近の年度分の国民健康保険料に係る申請者の国民健康保険料納付済額証明書(申請者が個人の場合に限る。) | ||

調査設計計画又は改修工事の前の補助対象住宅の外観及び内観の写真(次に掲げる区分に応じ、次に定めるものに限る。) (1) 外観の写真 四方向の立面及び敷地と建物との関係が分かる遠景の写真 (2) 内観の写真 調査設計計画又は改修工事の箇所が分かる室内全室の写真 | ||

調査設計計画概要説明書 | 1 任意様式による。 2 必要に応じて提出する。 | |

改修工事概要説明書 | 1 任意様式による。 2 必要に応じて提出する。 | |

調査設計計画に係る費用の内訳を確認することができる見積書 | 1 任意様式による。 2 必要に応じて提出する。 | |

改修工事費の内訳を確認することができる見積書 | 1 任意様式による。 2 必要に応じて提出する。 | |

工程表 | 任意様式による。 | |

案内図 | 任意様式による。 | |

調査設計計画又は改修工事の前の補助対象住宅の設計図書 | 任意様式による。 | |

誓約書(別記第2号様式) | ||

その他区長が必要と認める書類 | 必要に応じて提出する。 | |

第10条第1項の規定による補助金の交付の申請に係る補助対象住宅に入居者がいる場合に提出が必要となる書類 | 入居者が住宅確保要配慮者であることを証する書類 | |

入居者の住民票(世帯に属する者全員が記載されたものに限る。) | ||

その課税又は非課税が証明の対象となる直近の年度分の住民税に係る入居者の住民税課税証明書又は非課税証明書その他の入居者の収入を確認することができる書類 | ||

その全額の納付が証明の対象となる直近の年度分の住民税に係る入居者の住民税納税証明書 | いずれかを提出する。 | |

その非課税が証明の対象となる直近の年度分の住民税に係る入居者の非課税証明書 | ||

その全額の納付が証明の対象となる直近の年度分の国民健康保険料に係る入居者の国民健康保険料納付済額証明書 | ||

入居者に係る賃貸借契約書等の写し | ||

入居者が申請者(申請者が法人である場合は、申請者の役員)の親族でないことを証する書類 | ||

入居者が申請者の所属する法人等(申請者が法人である場合は、申請者)の職員等でないことを証する書類 | ||

誓約書(別記第3号様式) | ||

別表第2(第13条関係)

提出書類 | 備考 | |

補助事業が調査設計計画の場合に提出が必要となる書類 | インスペクションの調査及び検査を実施した者が作成した検査結果報告書 | 1 任意様式による。 2 必要に応じて提出する。 |

調査設計計画の後の補助対象住宅の設計図書 | 任意様式による。 | |

設計者又は施行者が作成した見積書その他の工事費内訳書 | 任意様式による。 | |

調査設計計画に係る費用の総額を確認することができる委託契約書の写し | ||

調査設計計画に係る費用の内訳書 | 任意様式による。 | |

領収書の写し | ||

その他区長が必要と認める書類 | 必要に応じて提出する。 | |

補助事業が改修工事の場合に提出が必要となる書類 | 改修工事の後の補助対象住宅の外観及び内観の写真(次に掲げる区分に応じ、次に定めるものに限る。) (1) 外観の写真 四方向の立面及び敷地と建物との関係が分かる遠景の写真 (2) 内観の写真 改修工事の箇所が分かる室内全室の写真 | |

改修工事の後の補助対象住宅の設計図書 | 任意様式による。 | |

改修工事費の総額を確認することができる請負契約書の写し | ||

改修工事費の積算の内訳が記載された積算書その他の補助対象経費を確認することができる書類 | 任意様式による。 | |

領収書の写し | ||

その他区長が必要と認める書類 | 必要に応じて提出する。 | |

別表第3(第18条関係)

提出書類 | 備考 |

入居者が住宅確保要配慮者であることを証する書類 | |

入居者の転居後の住民票(世帯に属する者全員が記載されたものに限る。) | |

その課税又は非課税が証明の対象となる直近の年度分の住民税に係る入居者の住民税課税証明書又は非課税証明書その他の入居者の収入を確認することができる書類 | |

その全額の納付が証明の対象となる直近の年度分の住民税に係る入居者の住民税納税証明書 | いずれかを提出する。 |

その非課税が証明の対象となる直近の年度分の住民税に係る入居者の非課税証明書 | |

その全額の納付が証明の対象となる直近の年度分の国民健康保険料に係る入居者の国民健康保険料納付済額証明書 | |

入居者に係る賃貸借契約書等の写し | |

入居者が申請者(申請者が法人である場合は、申請者の役員)の親族でないことを証する書類 | |

入居者が申請者の所属する法人等(申請者が法人である場合は、申請者)の職員等でないことを証する書類 | |

誓約書(別記第3号様式) |