○荒川区フレンドホーム制度実施要綱

令和5年4月1日

制定

5荒子子第2029号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、学校の休業期間等を活用して、児童養護施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第41条に規定する児童養護施設をいう。)又は乳児院(同法第37条に規定する乳児院をいう。以下同じ。)(以下「施設」という。)に在籍する児童に家庭生活を体験させることにより、当該児童の情緒の安定及び社会性の発達を促し、児童の健全な育成に寄与すること及び本制度の実施を通じて社会的養護への理解をフレンドホームに促し、もって養育家庭制度の普及に寄与することを目的としたフレンドホーム制度の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「フレンドホーム」とは、前条に規定する目的に基づき、児童を短期間受け入れること(以下「交流」という。)を希望する家庭であって、施設の長(以下「施設長」という。)が適当と認めたものをいう。

(対象児童)

第3条 この制度の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、施設に在籍する荒川区の措置児童(法第27条第1項第3号及び第32条第1項の規定により措置した児童をいう。)であって、施設長が児童相談所(荒川区子ども家庭総合センター条例(令和元年荒川区条例第23号)第1条第1項に規定する荒川区子ども家庭総合センターをいう。以下同じ。)の了解を得た上で、その生育歴、性向及び家族の状況から、フレンドホームにおける交流を行うことにより家庭生活を体験させることが望ましいと施設長が判断したものとする。ただし、対象児童のうち、乳児院に在籍するものは、おおむね1歳以上の幼児とする。

(実施体制)

第4条 この事業は、施設及び区長が連携して実施する。

2 施設は、地域において、フレンドホームを積極的に開拓するとともに、施設における児童の処遇の一環として、フレンドホームを有効に活用し、当該施設に在籍する児童の家庭体験を促進するものとする。

3 区長は、事業の普及啓発に努めるとともに、フレンドホームの登録及び交流に関する情報の管理、対象児童の交流状況の把握、フレンドホームへの助言及び施設への指導を行うものとする。

(フレンドホームの条件)

第5条 フレンドホームは、次に掲げる全ての条件を満たした家庭とする。

(1) フレンドホームの登録の申込みを希望する者(以下「申込者」という。)が、区内に在住していること。ただし、申込者の居住地が区外であっても、施設長がフレンドホームにおける交流の状況を把握できる場合においては、この限りでない。

(2) 申込者が、心身共に健全であること。

(3) 申込者が、子どもと適切に交流ができると認められ、かつ、申込者と起居を共にする成人の親族等(以下「成人の親族等」という。)を有していること。ただし、成人の親族等を有しない場合であっても、子どもと適切に交流ができると認められる特段の事情があるときはこの限りでない。

(4) 申込者又は成人の親族等のいずれか1人以上が、対象児童との交流期間において、当該児童の養育に専念できること。

(5) 申込者及び申込者と起居を共にする者(以下「同居人」という。)が、施設に在籍する児童について、十分な理解と愛情を有していること。

(6) 申込者の家庭生活が、円満に営まれていること。

(7) 申込者の家庭及び住居の環境が、児童の保健、教育その他の福祉上適当であり、住居の広さ及び間取りについて、実子並びに交流児童の年齢、性別、人数及び家族の構成に応じた適切な環境が確保されることが見込まれること。

(8) 申込者が、児童の交流に当たり虐待等のおそれがないこと。

(9) 申込者又は同居人が、次の各号のいずれにも該当しないこと。

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

イ 法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律及び政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

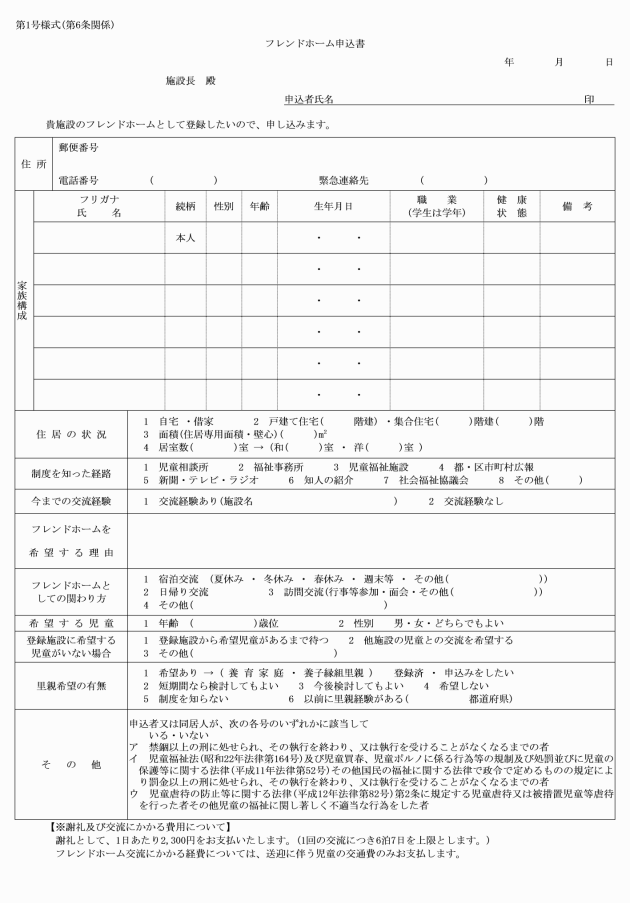

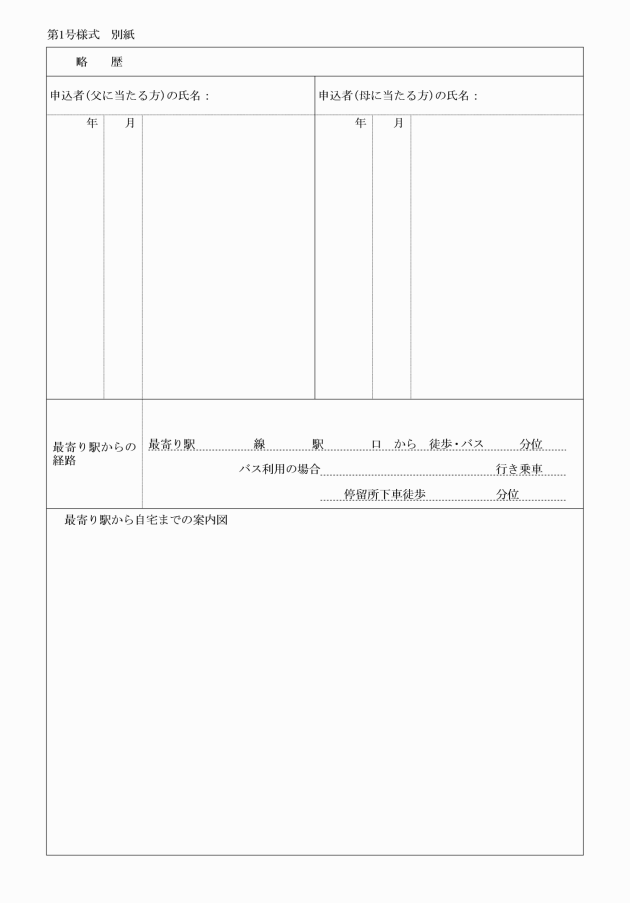

(フレンドホームの申込み)

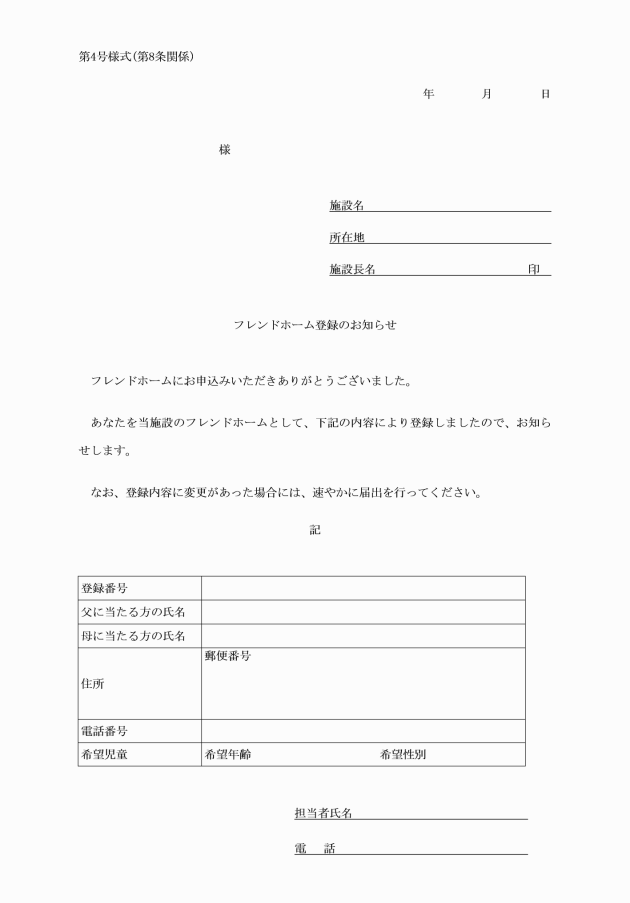

第6条 申込者は、フレンドホーム申込書(第1号様式)に必要事項を記入の上、登録を希望する施設の施設長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みに当たり、施設及び区長は、申込者からの相談に応じるものとする。

3 第1項の規定による申込みに当たり、区長は、申込者の意向等に基づき、施設を紹介するものとする。

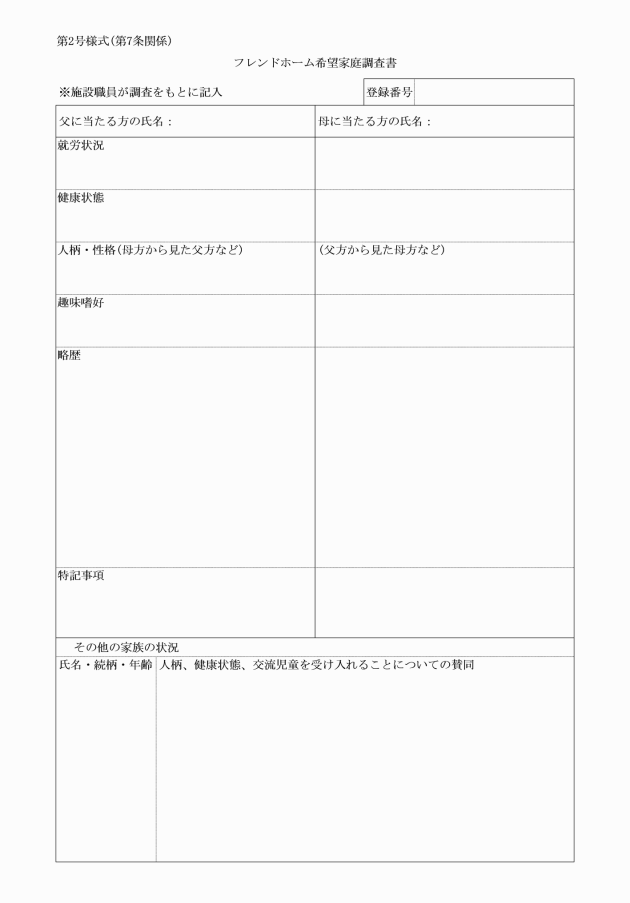

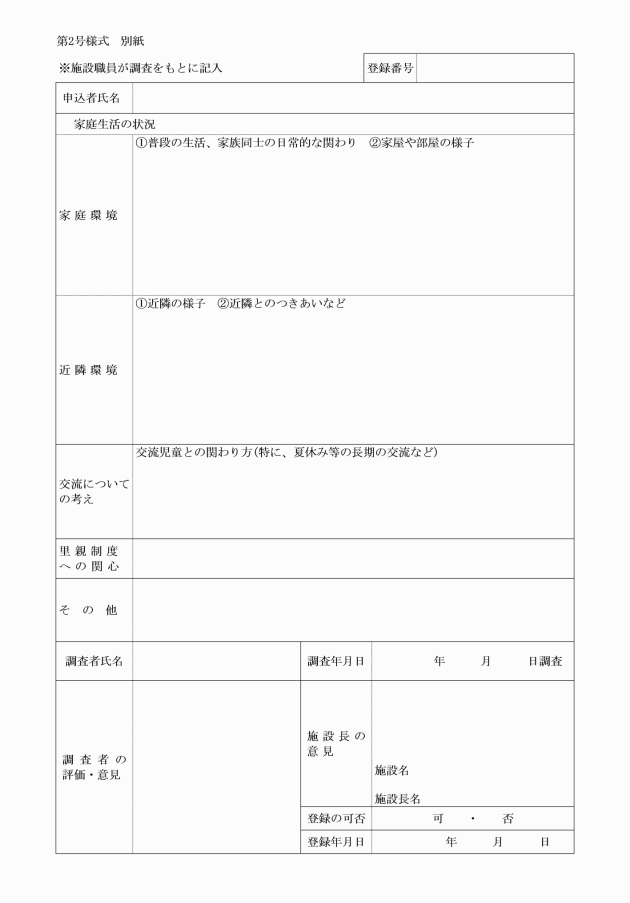

(1) 父に当たる者、母に当たる者その他の同居人の状況について、児童とのより良い組合せとなるよう充分留意しつつ、現在の状況を把握すること。

(2) 家庭生活の状況について、児童が数日間生活する上で不適当な状況等がないか把握すること。

(3) 児童との交流期間中、フレンドホームが旅行等特別な行事を予定している場合は、事前にその内容を把握しておくこと。

(4) 既に施設との交流がある家庭については、その交流状況を把握しておくこと。

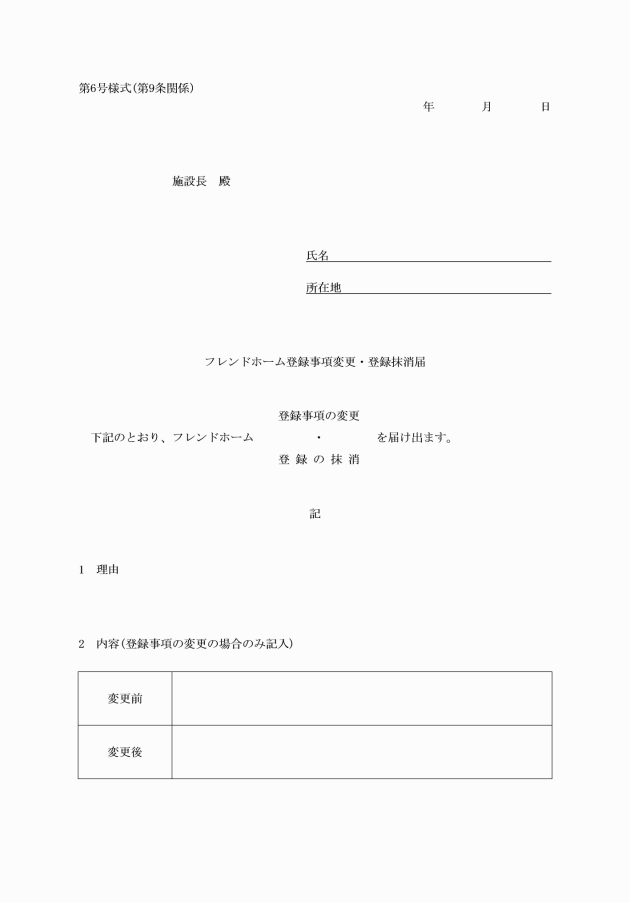

2 施設長は、前項の届出があったときは、速やかにその変更内容を登録簿に反映させるものとする。

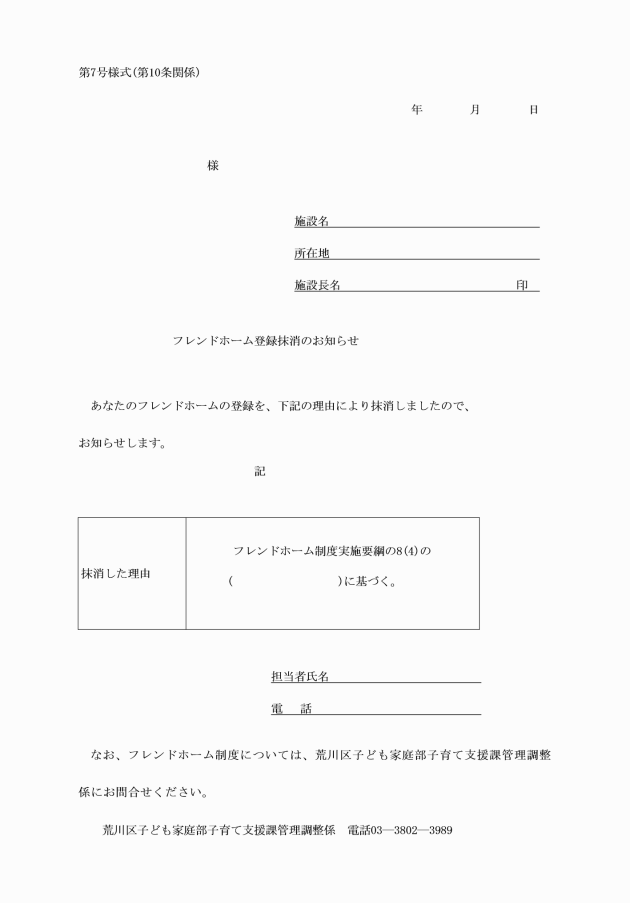

(1) 第7条第1項の規定による登録後、2年以上対象児童との交流がなかったとき。

(2) 登録抹消の届出をしたとき。

(3) 第4条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(対象児童とフレンドホームとの引き合わせ)

第11条 施設長は、フレンドホームによる対象児童の交流を行うときは、当該施設の登録簿の中から、対象児童に適したフレンドホームを選定し、引き合わせをしなければならない。

2 施設長は、対象児童に適したフレンドホームの登録がない場合は、区長に対し、他の施設に登録しているフレンドホームの紹介を求めることができる。

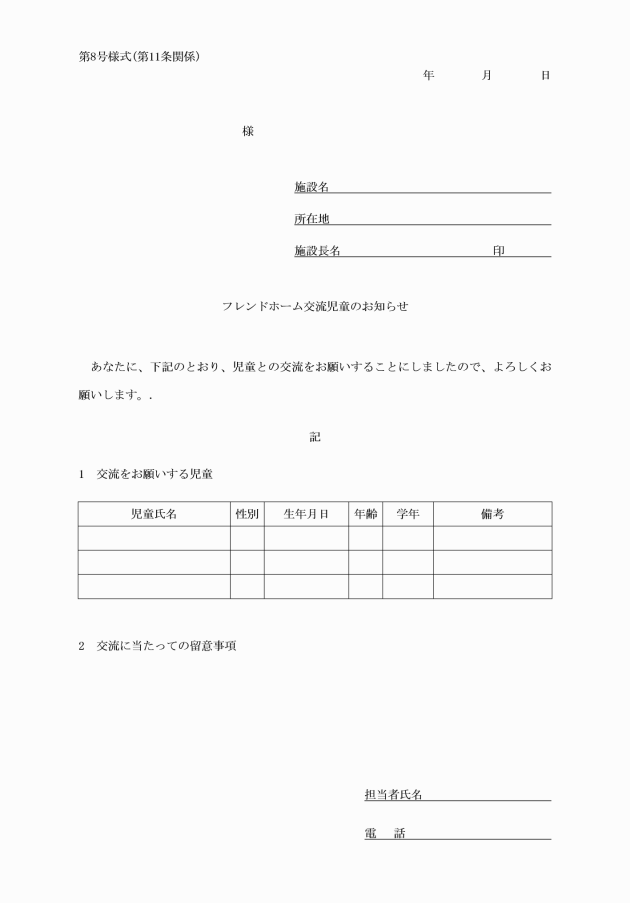

3 施設長は、引き合わせの結果、選定したフレンドホームによる対象児童の交流について適当と認められた場合は、当該フレンドホームに対し、フレンドホーム交流児童のお知らせ(第8号様式)によりその旨を通知するとともに、児童相談所に対しフレンドホームによる対象児童の交流を開始する旨を連絡しなければならない。

4 施設長は、対象児童の同一年度における交流日数が30日を超える見込みとなったときは、児童相談所に対しその旨を連絡しなければならない。

(登録の移管)

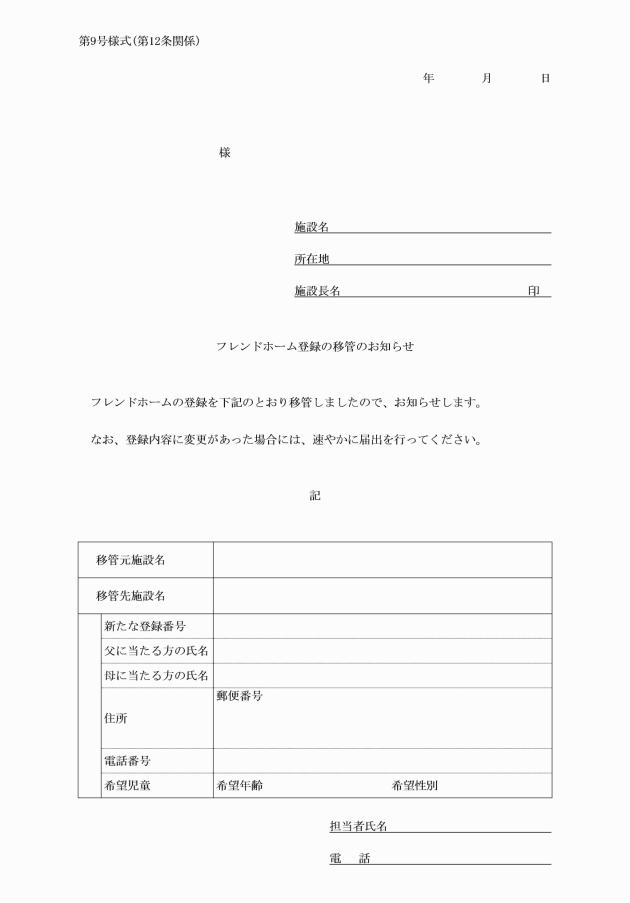

第12条 区長は、前条第2項の規定により、他の施設に登録しているフレンドホームを紹介した場合において、対象児童と当該フレンドホームとの交流が一定期間継続したときは、他の施設に登録しているフレンドホームの紹介を受けた施設(以下「紹介先施設」という。)の長及び当該フレンドホームが現に登録している施設(以下「紹介元施設」という。)の長並びに当該フレンドホームの同意を得て、フレンドホームの登録を移管することができる。

3 前2項の規定は、他の施設に措置変更する児童を交流しているフレンドホームが、措置変更後も引き続き当該児童を交流することを希望する場合の手続について準用する。

(報告)

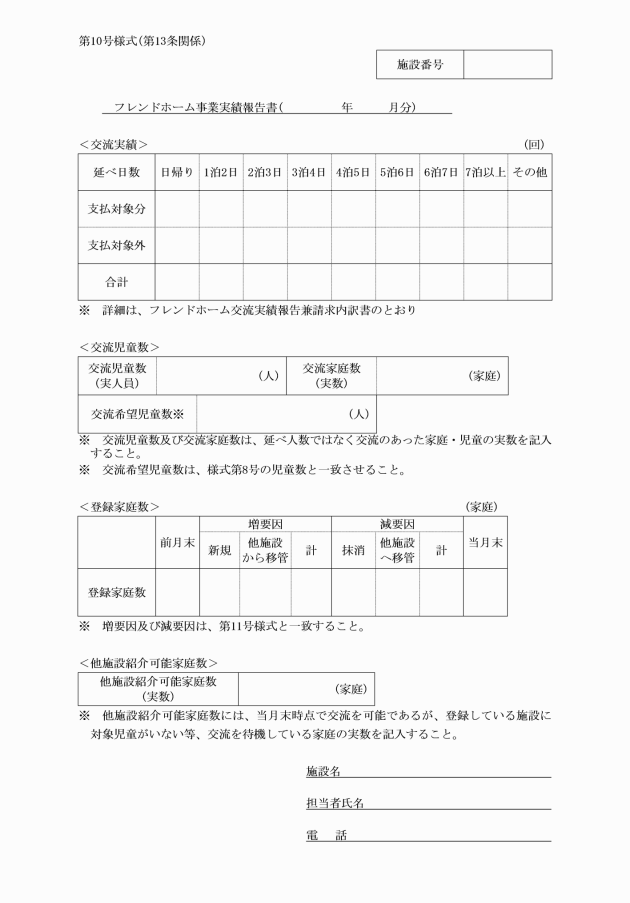

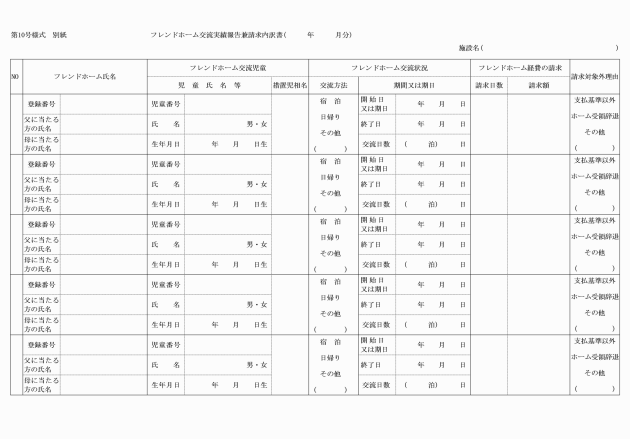

第13条 施設長は、各月のフレンドホームによる対象児童の交流実績をフレンドホーム事業実績報告書(第10号様式)により、原則として翌月5日までに区長に報告しなければならない。ただし、交流期間が2月以上にわたった場合は、その交流の最終日が属する月の実績として報告するものとする。

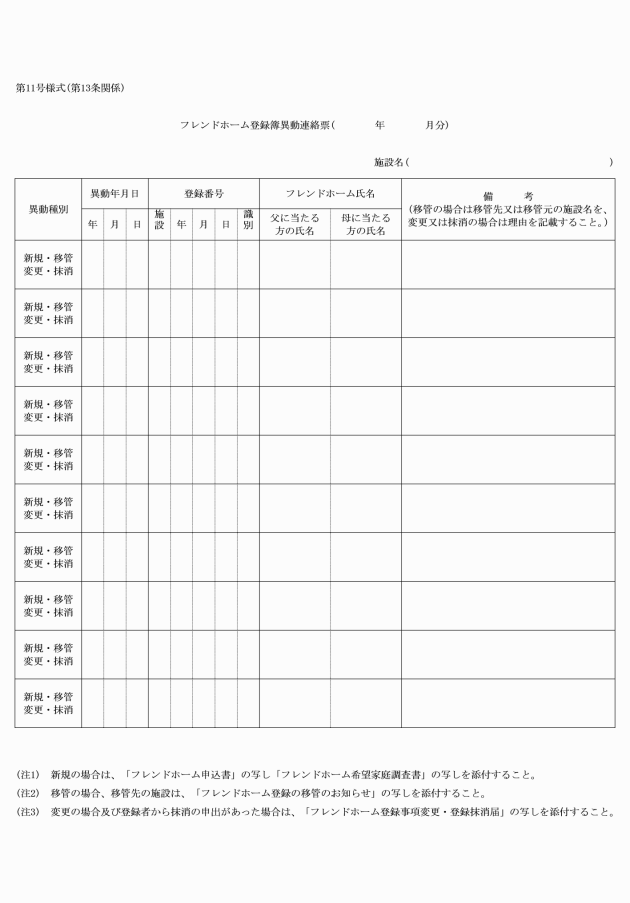

2 施設長は、フレンドホームの登録に異動(新規、移管、変更及び抹消)があったときは、原則として当該異動があった翌月5日までに、フレンドホーム登録簿異動連絡票(第11号様式)その他必要な書類を添えて、区長に報告しなければならない。

3 区長は、必要に応じて、施設長に施設に備えているフレンドホーム登録簿の写しを提出させることができる。

(経費)

第14条 区長は、交流を行ったフレンドホームに対し施設が支払った謝礼に係る経費(以下「交流経費」という。)について、児童福祉施設(児童家庭局所管施設)における施設機能強化推進費について(昭和62年5月20日児発第450号厚生省児童家庭局長通知)に定める施設機能強化推進費(施設入所児童家庭生活体験事業)により施設に対して支払うものとする。

2 交流経費は、1日当たり2,300円とし、児童1人1日を単位として、1回の交流につき7日を限度に支払うものとする。

(記録の整備)

第15条 施設長は、登録簿等の書面を整備し、保管しなければならない。

2 施設長は、前条第1項に規定するフレンドホームへの謝礼に係る領収書等書類を、5年間保管しなければならない。

(損害賠償責任)

第16条 交流期間中の事故により、フレンドホーム又は対象児童が民法(明治29年法律第89号)第709条及び第714条に基づく損害賠償責任を負うときは、当該事故については、故意又は重大な過失による場合を除き、別に通知するところにより区が加入契約する損害賠償責任保険により処理するものとする。

(秘密の保持)

第17条 フレンドホームは、事業の実施上知り得た子どもや家庭に関する全ての個人情報について正当な理由なく漏らしてはならない。

2 前項の規定は、事業が終了した後も同様とする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、荒川区フレンドホーム制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。