○荒川区社会的養護自立支援事業実施要綱

令和2年6月25日

制定

(2荒子家第3998号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区社会的養護自立支援事業について、里親等への委託又は児童養護施設等への施設入所措置を受けていた者であって、18歳に達したことにより措置を解除された者(措置が延長された者にあっては、20歳に達したことにより措置を解除されたもの)のうち、自立のための支援を継続して行うことが適当な者について、個々の状況に応じて引き続き必要な支援を実施することなどにより、将来の自立に結びつけることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この要綱の規定による事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、区とする。

(対象となる者)

第3条 本事業の対象となる者は、次に掲げるとおりとする。

ア 児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設若しくは母子生活支援施設(以下「施設」という。)を退所し、又は小規模住居型児童養育事業者(以下「ファミリーホーム事業者」という。)若しくは里親への委託を解除された者(母子生活支援施設を退所した保護者を含む。)

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助が行われていた者。

(3) 里親等への委託や、児童養護施設等への施設入所措置を受けていた者で自立したものの、その後新たに困難に直面し、再度の支援が必要な者

(4) 「児童養護施設等及び里親等の措置延長等について」(平成23年12月28日付雇児発1228第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の1に掲げる対象児童等を踏まえて、措置解除後も特に支援の必要性が高く支援の継続が必要と判断された者

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 継続支援計画の作成

ア 施設等において作成する自立支援計画について、社会的自立に向けて、次に掲げる項目を盛り込んだ内容に更新したものを、継続支援計画とする。

(ア) 支援上の課題

(イ) 課題解決のための支援目標

(ウ) 目標達成のための具体的な支援内容及び方法(居住に関する支援や生活費の支給の必要性又はその方法)

(エ) 利用料(食事の提供及び居住に要する費用その他の日常生活で通常必要となるもので対象者に負担させることが適当と認められる費用)を負担させる場合はその金額

イ 継続支援計画は、対象者が次項の居住に関する支援の申込書を提出する際に、施設等と児童相談所で連携して作成し、児童相談所で承認する。

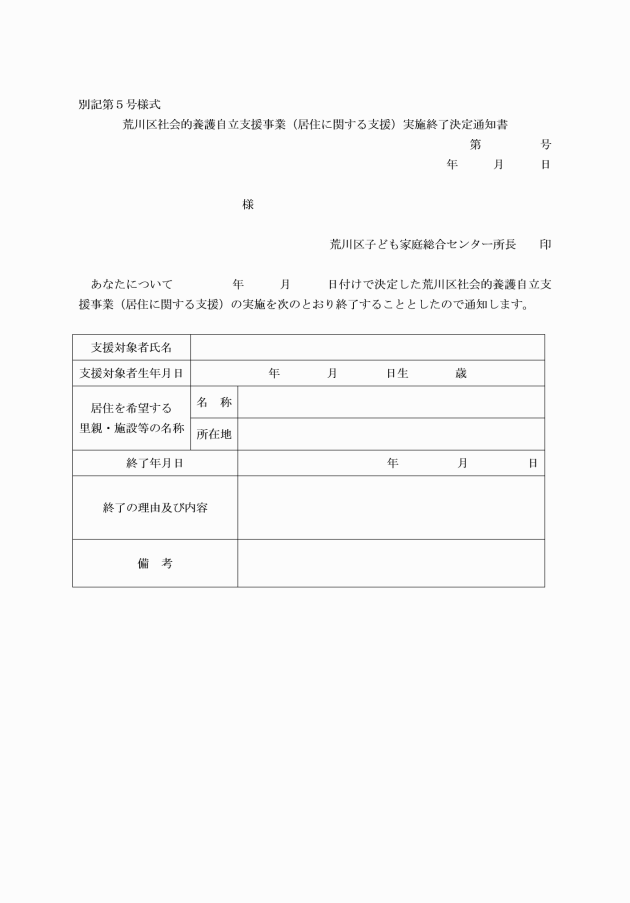

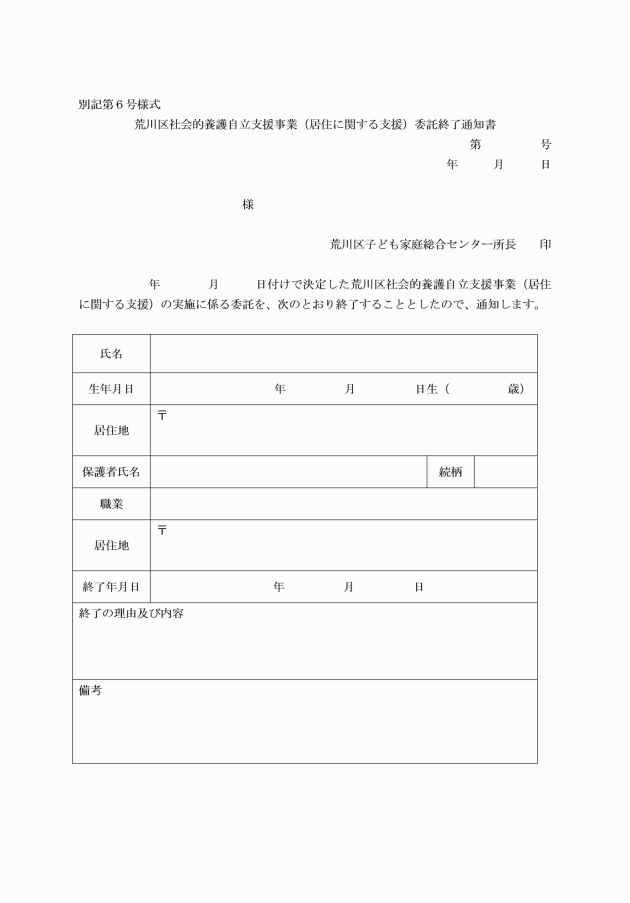

(2) 居住に関する支援

ア 児童養護施設、児童自立支援施設又は母子生活支援施設において居住する場合は、原則として定員外に一定枠を設けて実施し、居住に要する費用を支給する。

イ 定員外により実施する場合には、施設等の職員の中から、次のいずれかに該当する者を支援員として配置し、支援体制に十分配慮する。

(ア) 児童指導員である者

(イ) 児童福祉施設に勤務していた経験のある者

(ウ) 被虐待児童等への自立支援に対する理解があり、区が適当と認めた者

ウ 児童養護施設、児童自立支援施設又は母子生活支援施設の定員内で対象者を居住させて実施する場合は、措置費(定員に応じた事務費の保護単価)が支弁されるため、居住に要する費用の支給の対象外とする。

エ 里親の居宅やファミリーホームにおいて実施する場合は、居住に要する費用を支給する。

オ 寮、寄宿舎等での実施については、原則、措置又は措置延長中から引き続いて当該寮等に居住する場合に限る。

カ 居住に関する支援の利用にあたっては、以下のとおり、手続を行う。

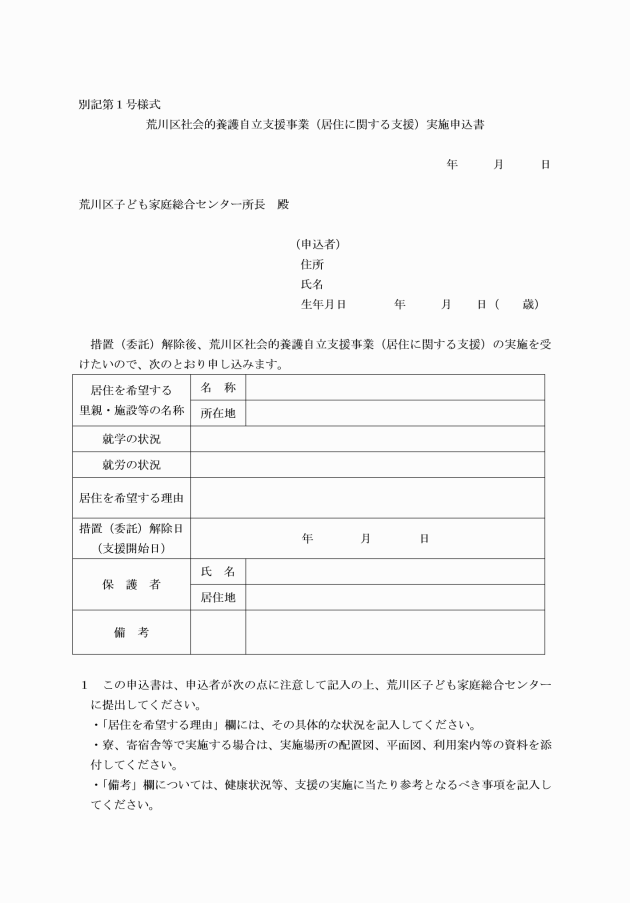

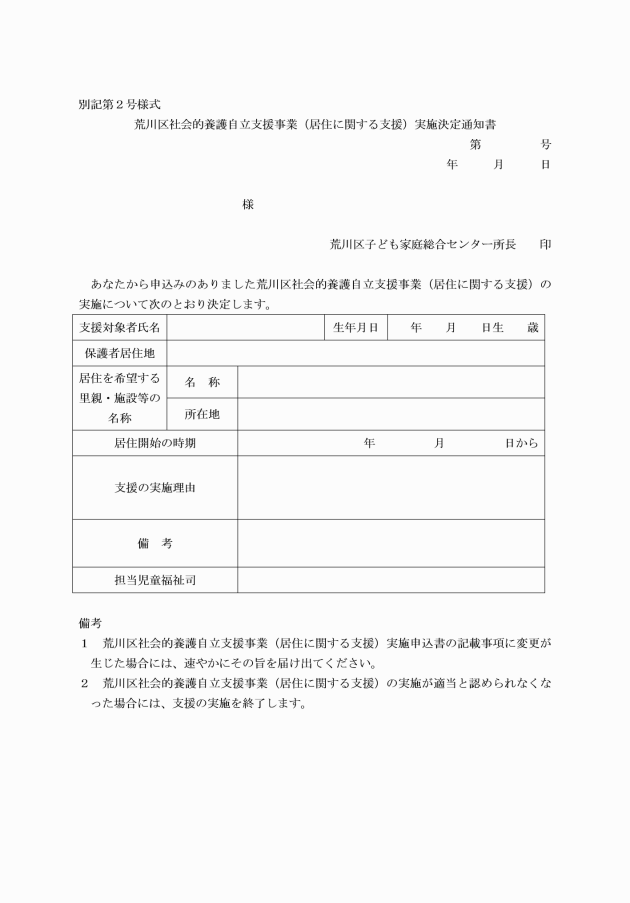

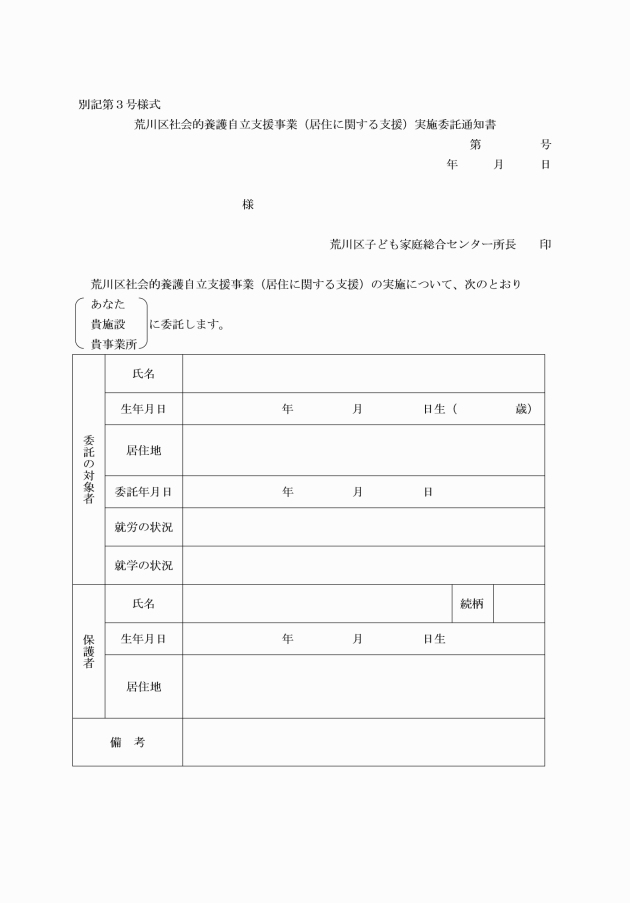

(ア) 対象者が、措置解除前に生活していた里親の居宅、ファミリーホーム、児童養護施設、児童自立支援施設又は母子生活支援施設に引き続き居住を希望する場合は、実施申込書(別記第1号様式)に必要事項を記入の上、所長に提出しなければならない。

(イ) (ア)にかかわらず、施設長、里親、養育者又は設置主体(又は経営主体)の代表者は対象者からの依頼を受けて、対象者に代わって所長に申込みを行うことができる。

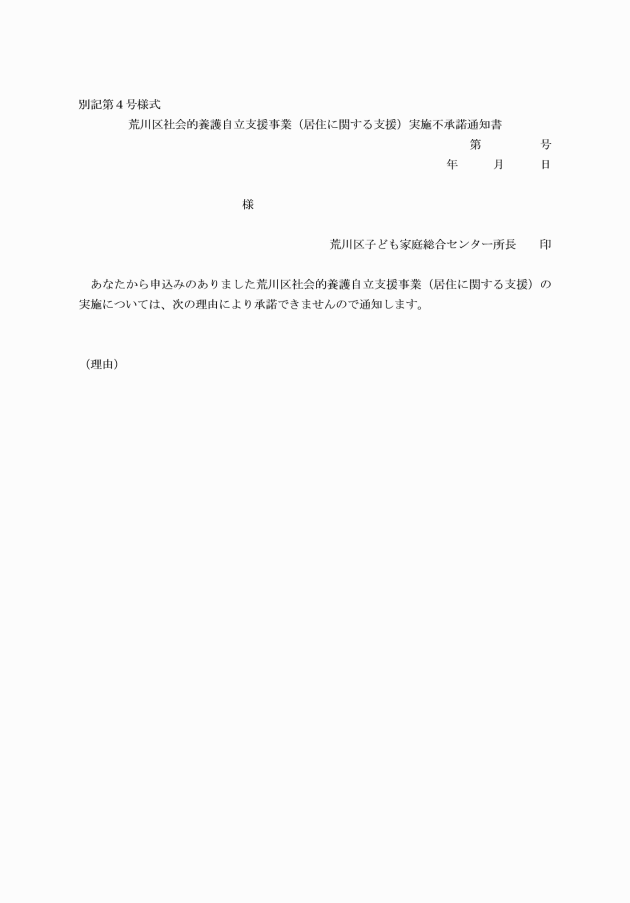

(エ) 所長は、申込書の提出があった場合において、居住に関する支援支援の実施を行わないときは、実施不承諾通知書(別記第4号様式)により、申込者に通知する。

(3) 生活費の支給

ア 同条第2号の支援を実施する場合に生活費を支給する。

イ アにかかわらず、里親の居宅、ファミリーホーム、児童養護施設、児童自立支援施設又は母子生活支援施設は、就学又は就労している対象者については、食事の提供及び居住に要する費用その他の日常生活で通常必要となるもので対象者に負担させることが適当と認められる費用については、対象者に負担させることができる。

ウ アに定める就学又は就労している対象者に負担させることができる金額は、継続支援計画において明確に定め、あらかじめ対象者に知らせ、同意を得るものとし、当該金額は、対象者の経済状況等に十分配慮した金額とする。

エ 対象者に費用を負担させた場合は、適正に処理するとともに、これに関連する諸帳簿を整備する。

(4) 学習費等の支給

ア 同条第2号又は第3号による支援を受けている者に対して、次に定める費用を支給する。

(ア) 特別育成費(基本分)

(イ) 特別育成費(資格取得等特別加算)

(ウ) 特別育成費(補習費)

(エ) 特別育成費(補習費特別分)

(オ) 就職支度費(一般分)

(カ) 就職支度費(特別基準分)

(キ) 大学進学等自立生活支度費(一般分)

(ク) 大学進学等自立生活支度費(特別基準分)

イ ア(ア)に掲げる特別育成費(基本分)は、高等学校に在学している者及び高等学校第一学年に入学する者を対象に、高等学校在学中における教育に必要な授業料、クラブ費等の学校納付金、教科書代、学用品費等の教科学習費、通学費等とする。

ウ ア(イ)に掲げる特別育成費(資格取得等特別加算)は、高等学校第三学年の者(過去に特別育成費(資格取得等特別加算)の支給を受けた者を除く)を対象に、就職又は進学に役立つ資格取得又は講習等の受講をするために必要な経費とする。

オ ア(ウ)に掲げる特別育成費(補習費)は、高等学校に在学している者及び高等学校卒業者のうち大学等に在籍していない、かつ、就労していない者であって大学等への進学を希望する者を対象に、学習塾等を利用した場合にかかる経費とする。

キ ア(オ)に掲げる就職支度費(一般分)は、就職すること(正規雇用以外の場合を含む。ただしアルバイトを除く。)となった者(過去に就職支度費を支給された者を除く)を対象に、事業者において対象者の就職に際し必要な寝具類、被服類等に充てるための現物給付又は口座振込の方法で購入に必要となる経費とすることとし、支給に当たっては、雇用先の採用証明書等の写しを徴するものとする。

ク ア(カ)に掲げる就職支度費(特別基準分)は、就職支度費(一般分)の支給対象者(公的年金給付(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項の公的年金給付という。)の受給者である場合を除く)のうち、次のいずれかに該当する者について、就職支度費(一般分)に加えて支給する就職に際し必要な住居費、生活費等とする。

(ア) 保護者のいない(死亡あるいは行方不明)者

(イ) 養育拒否、虐待、放任等養育が適切でなく、保護者から就職するために必要な経済的援助が見込まれない者

ケ ア(キ)に掲げる大学進学等自立生活支度費(一般分)は、大学等へ進学することとなった者(過去に大学進学等自立生活支度費(一般分)を支給された者を除く)を対象に、事業者において対象者の進学に際し必要な学用品、参考図書類等に充てるための現物給付又は口座振込の方法で購入に必要となる経費とし、支給に当たっては、進学先の合格通知書等の写しを徴するものとする。

コ ア(ク)に掲げる大学進学等自立生活支度費(特別基準分)は、大学進学等自立生活支度費(一般分)の支給対象者(公的年金給付(児童扶養手当法第3条第2項の公的年金給付という。)の受給者である場合を除く)のうち、次のいずれかに該当する者について、大学進学等自立生活支度費(一般分)に加えて進学に際し必要な住居費、生活費等とする。

(ア) 保護者のいない(死亡あるいは行方不明)者

(イ) 養育拒否、虐待、放任等養育が適切でなく、保護者から就職するために必要な経済的援助が見込まれない者

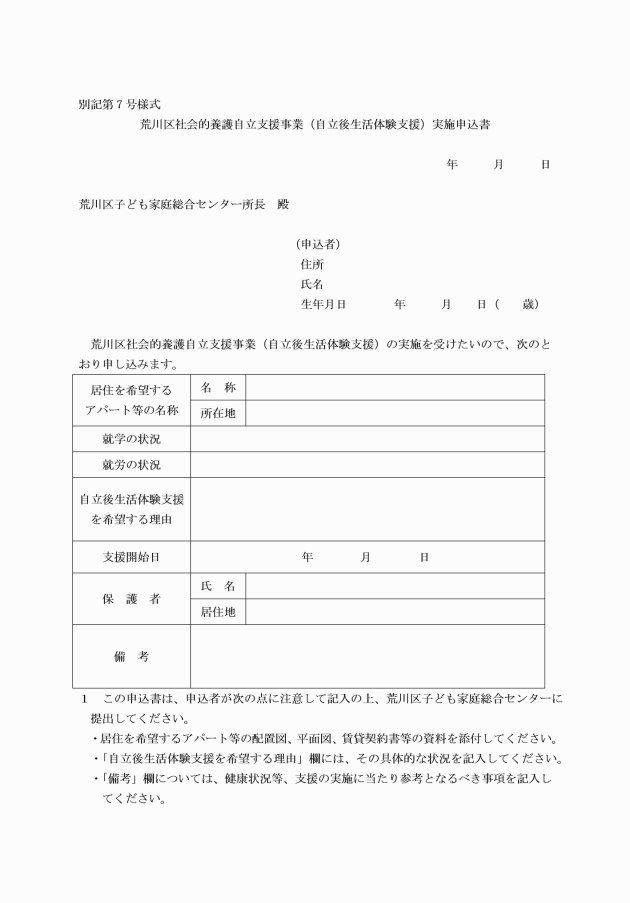

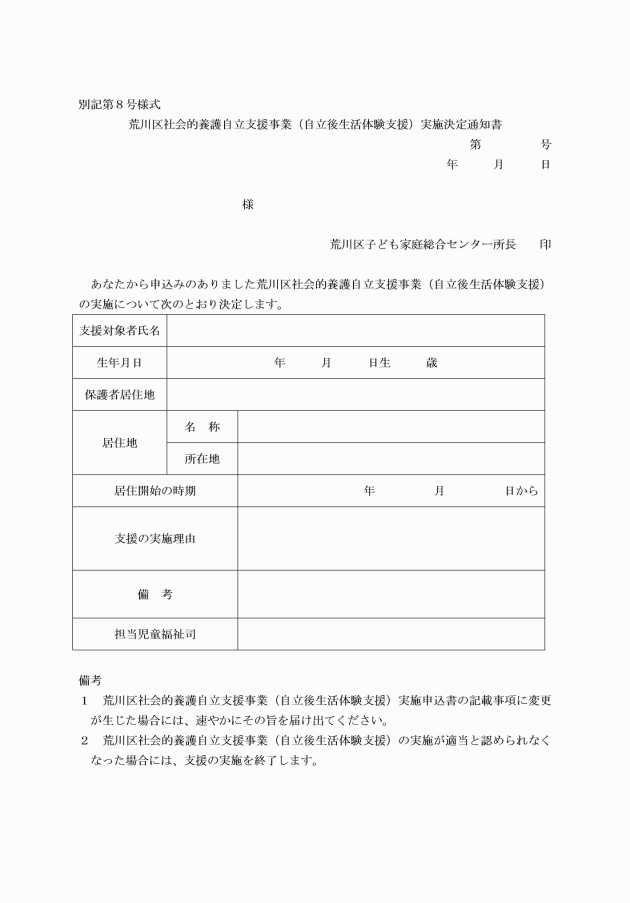

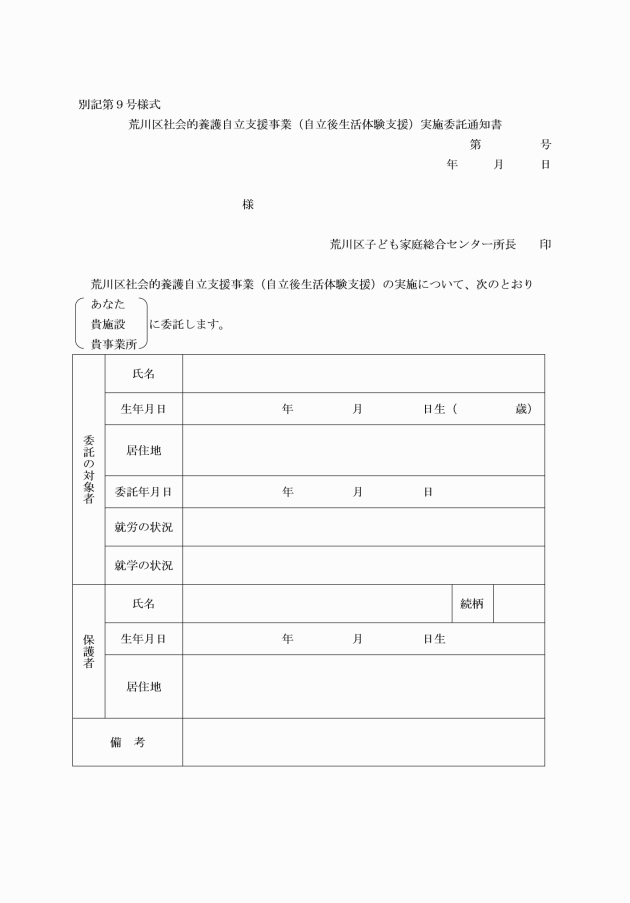

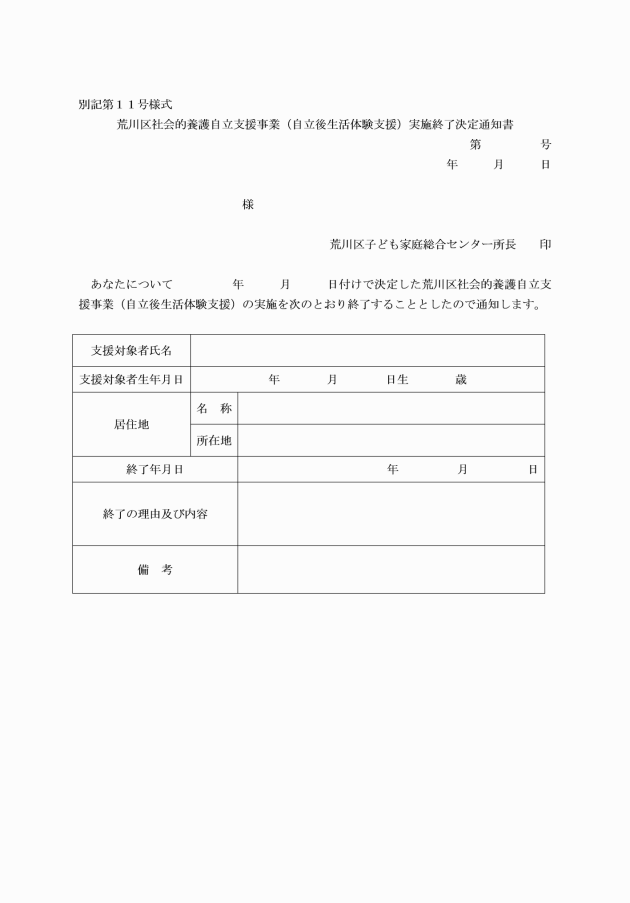

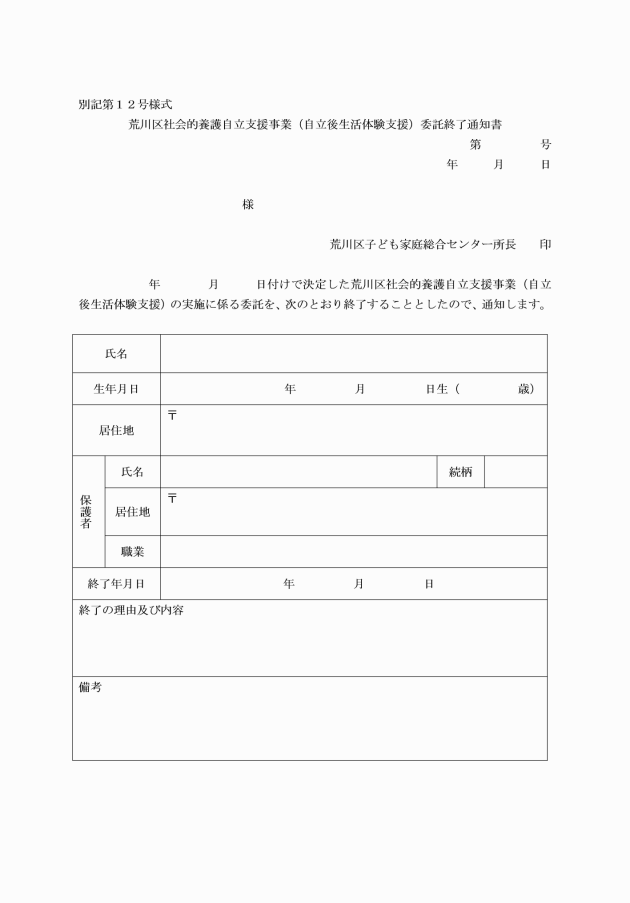

(5) 自立後生活体験支援

ア 前条第2号により、里親の居宅、ファミリーホーム、児童養護施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設に居住している者について、当該居住する場から自立する前に、一定期間一人暮しを体験できるよう支援する。

イ 居住する場の敷地外において、通常の生活に必要な設備を有するアパート等を体験の場とする。

ウ 自立後生活体験支援の利用にあたっては、以下のとおり、手続きを行う。

(ア) 対象者が一人暮らしの開始を希望する場合は、自立後生活体験支援実施申込書(別記第7号様式)により所長に提出しなければならない。

(イ) ウ(ア)にかかわらず、施設長、里親、養育者又は設置主体(又は経営主体)の代表者は対象者からの依頼を受けて、対象者に代わって児童相談所に申込みを行うことができる。

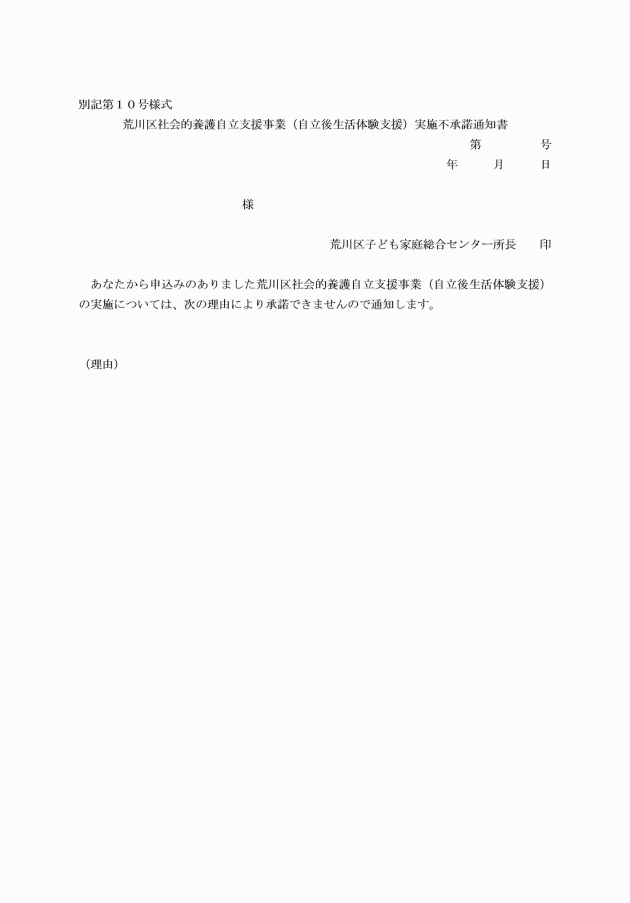

(エ) 所長は、申込書の提出があった場合において、自立後生活体験の支援の実施を行わないときは、自立後生活体験支援実施不承諾通知書(別記第10号様式)により、申込者に通知する。

エ 体験期間は、最長で1年間とする。

オ 自立後生活体験支援の全般についての実務上の責任者(担当責任者)を配置し、次の指導項目について必要に応じて対象者の社会的自立に向けて生活指導等を行うこと。

(ア) 自活のための生活指導

(イ) 職業適性を高める指導

(ウ) 社会参加のための準備指導

(エ) 学習指導

(オ) 余暇の活用指導

カ 里親及び養育家庭移行型ファミリーホームについては、自立支援相談員等も活用して支援を行い、定期的に報告を行うこと。

キ 同条第2号、第3号及び第4号に加えて、アパート等の賃借に係る費用を支給する。

2 前項第1号については、年齢到達等により、退所、委託解除、援助の実施を解除された全ての者を対象に策定するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に対し必要な事項は子ども家庭部長が別に定める。

附則

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から適用する。