○荒川区産後ケア事業実施要綱

平成29年3月21日

制定

(28荒子子第3650号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、出産後1年以内の産婦及び乳児(以下「母子」という。)に対して、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行うことにより、母子に対する支援体制を確立し、もって子育て支援の充実に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「産後ケア事業」とは、医療機関等の施設又は母子の自宅において、母子に対して、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行う事業をいう。

(対象者)

第3条 産後ケア事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、区内に住所を有し、出産後1年以内の母子で産後ケアを必要とするもの(医師による医療行為を要する母子(第10条第1項ただし書の規定により医師が産後ケア事業を継続することができると判断したものを除く。)及び感染症(周囲に感染する感染性のあるものに限る。)の疑いのある母子を除く。)とする。

(産後ケア事業)

第4条 産後ケア事業は、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 宿泊型サービス(医療機関等の施設において行う宿泊による休養の機会の提供及び次に掲げる支援等をいう。以下「宿泊型」という。)

ア 産後における母体の管理及び生活の指導

イ 乳房の管理及びケア

ウ 授乳、沐浴等の方法等の指導

エ 産後の心身、子の発育又は発達等に関する相談

オ 保健指導

カ 食事の提供

キ 母が産後ケア事業を利用する間の子の一時預かり等

(2) 日帰り型サービス(医療機関等の施設において行う日帰りの休養の機会の提供及び次に掲げる支援等をいう。以下「日帰り型」という。)

ア 産後における母体の管理及び生活の指導

イ 乳房の管理及びケア

ウ 授乳、沐浴等の方法等の指導

エ 産後の心身、子の発育又は発達等に関する相談

オ 保健指導

カ 食事の提供

キ 母が産後ケア事業を利用する間の子の一時預かり等

(3) 訪問型サービス(助産師が対象者の自宅を訪問して当該自宅において行う次に掲げる支援等をいう。以下「訪問型」という。)

ア 乳房の管理及びケア

イ 授乳の方法等の指導

ウ 産後の心身、子の発育又は発達等に関する相談

(利用期間及び利用日数等)

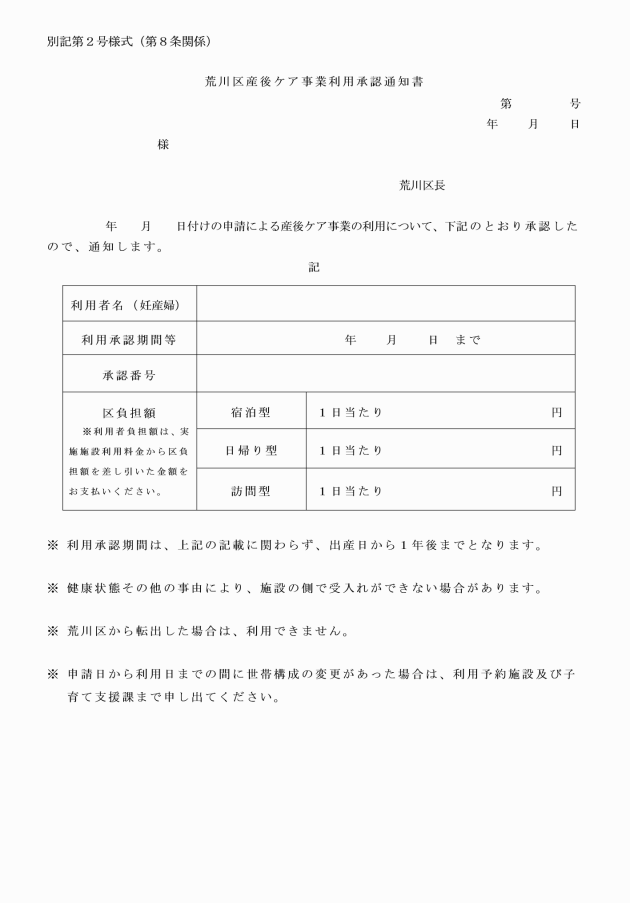

第5条 産後ケア事業を利用できる期間(以下「利用期間」という。)は、出産日から起算して1年以内の期間とする。

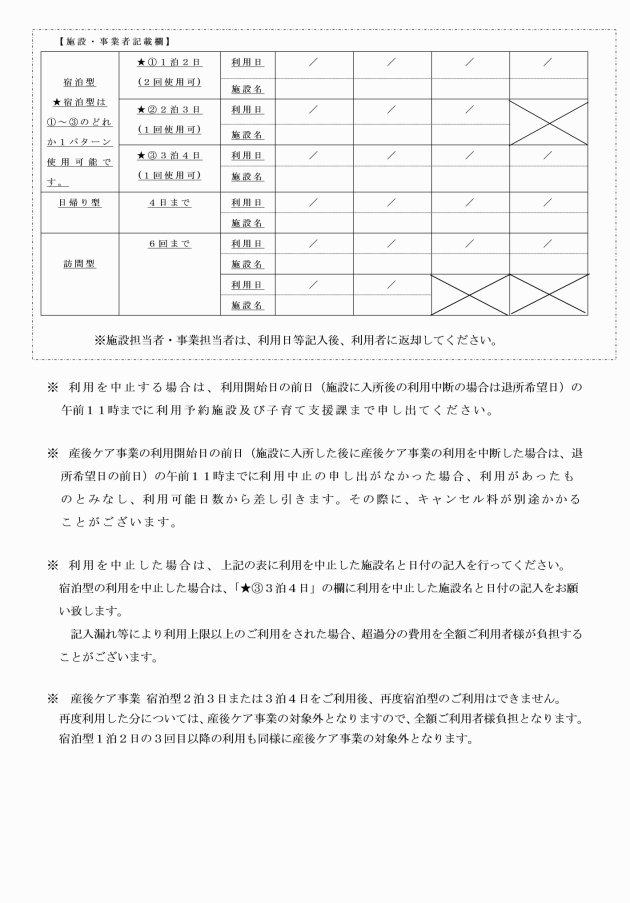

2 産後ケア事業を利用できる日数及び回数(以下「利用日数等」という。)は、宿泊型及び日帰り型についてはそれぞれ4日を、訪問型については6回を限度とする。

(産後ケア事業の委託)

第6条 産後ケア事業(訪問型を行うものを除く。)は、医療法(昭和23年法律第205号)第39条第1項の規定による医療法人、同法第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所であって、次に掲げる基準を満たし、かつ、当該産後ケア事業を実施することができる事業者に委託して実施する。

(1) 利用者が安全かつ快適に過ごすことができること。

(2) 利用者が産後ケア事業を利用する時間中に、助産師を常駐させていること。

(3) 母子が宿泊できる部屋、乳児保育室その他産後ケア事業の実施に必要な設備を有すること。

2 産後ケア事業(訪問型を行うものに限る。)は、当該産後ケア事業に従事する助産師を派遣する体制を確保し、及び当該産後ケア事業を実施することができる事業者に委託して実施する。

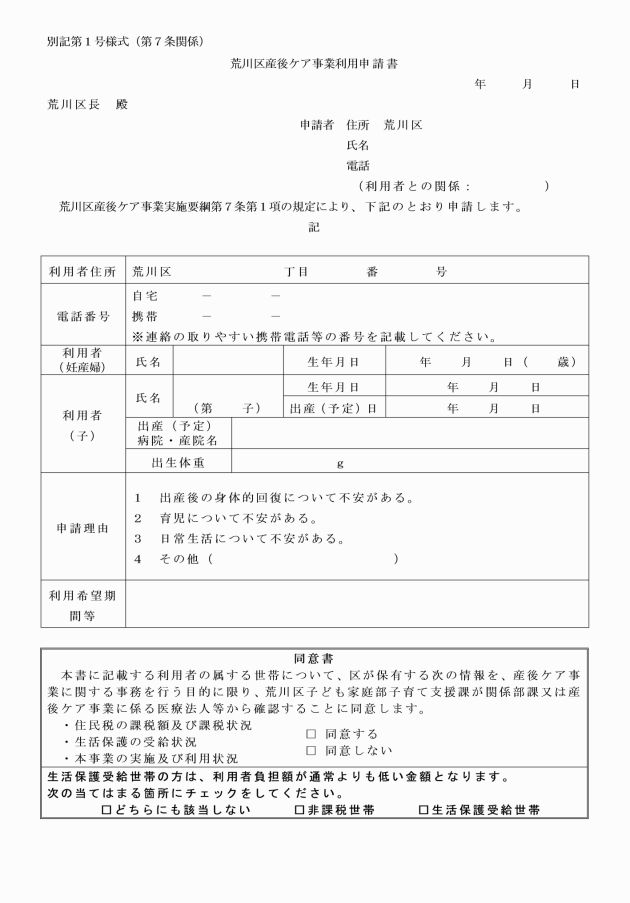

(利用の申請)

第7条 産後ケア事業の利用を希望する対象者は、荒川区産後ケア事業利用申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を区長が公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 妊産婦であることを証する書類又はその写し

(2) 別表宿泊型の部生活保護世帯の項、日帰り型の部生活保護世帯の項又は訪問型の部生活保護世帯の項に定める利用者負担額の適用を受けようとするときは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていることを証する書類

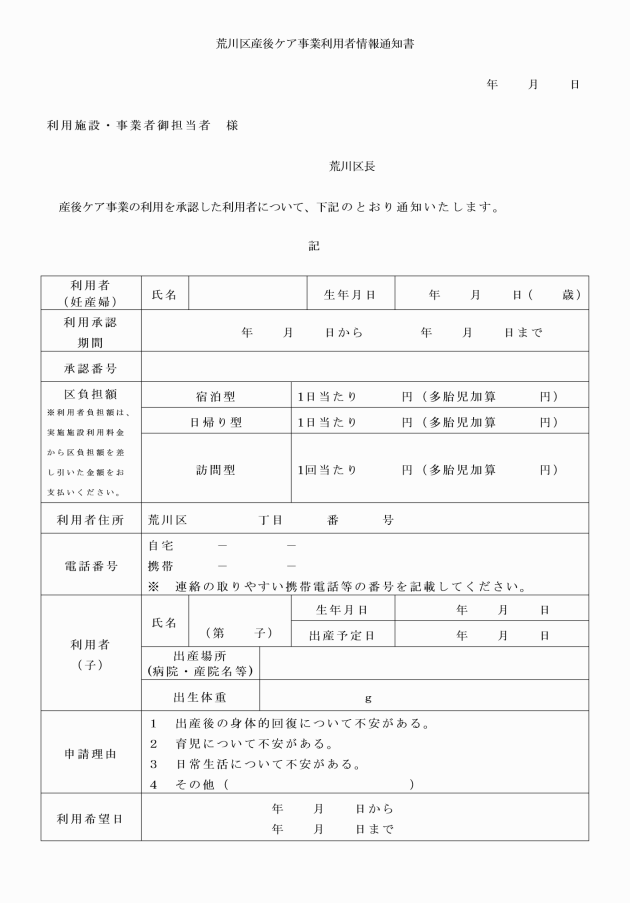

(利用の承認の決定等)

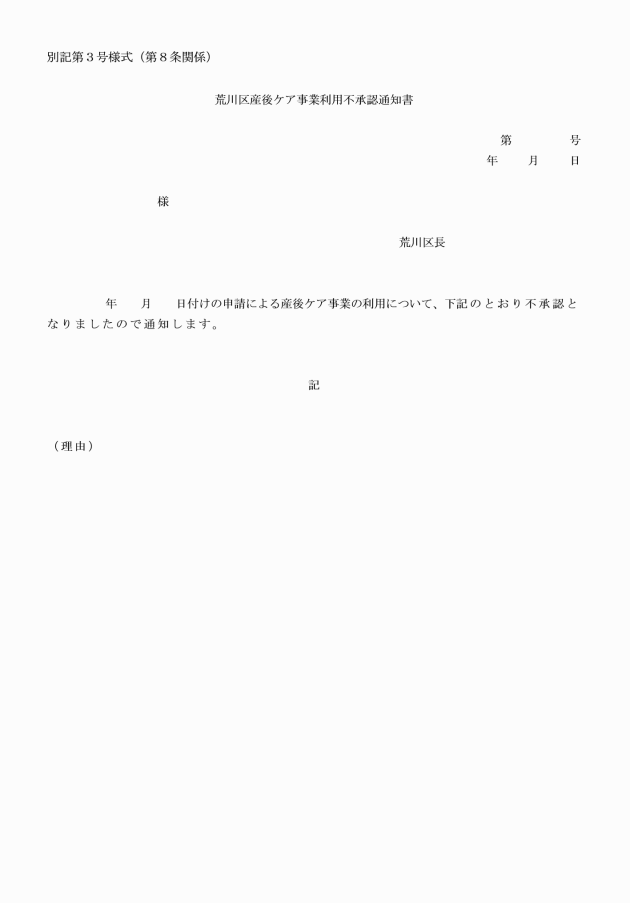

第8条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、内容を審査し、産後ケア事業の利用の承認又は不承認を決定するものとする。

2 利用者は、産後ケア事業の利用を取りやめるときは、区長に申し出なければならない。

3 利用者が、前項の規定による取りやめの申出を、産後ケア事業の利用開始日の前日(施設に入所した後に産後ケア事業の利用を中断した場合は、退所希望日の前日)の午前11時までに事業者に対して行わずに産後ケア事業を利用しなかったときは、産後ケア事業を利用したものとみなす。

4 事業者は、次に掲げる事由が生じたときは、区長にその旨を通知し、対応について協議するものとする。

(1) 利用者から産後ケア事業の利用の取りやめの申出があったとき。

(2) 母子の健康状態その他の事由により産後ケア事業を利用させることが困難であると認めるとき。

5 区長は、次のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用承認を受けたとき。

(2) 利用者が対象者でなくなったとき。

(3) 第3項の規定による申出があったとき。

(5) 産後ケア事業を行う施設が災害、事故その他の事由により利用できなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

6 区長は、前項の規定により利用承認を取り消したときは、利用者に通知するものとする。

(産後ケア事業の終了)

第10条 産後ケア事業は、事業者が産後ケア事業の実施中に利用者に医師による医療行為が必要であると認めたときは、終了するものとする。ただし、医師が当該利用者について産後ケア事業を継続することができると判断した場合は、この限りでない。

2 事業者は、前項本文の規定により産後ケア事業を終了するときは、利用者に産後ケア事業が終了する旨を告知しなければならない。

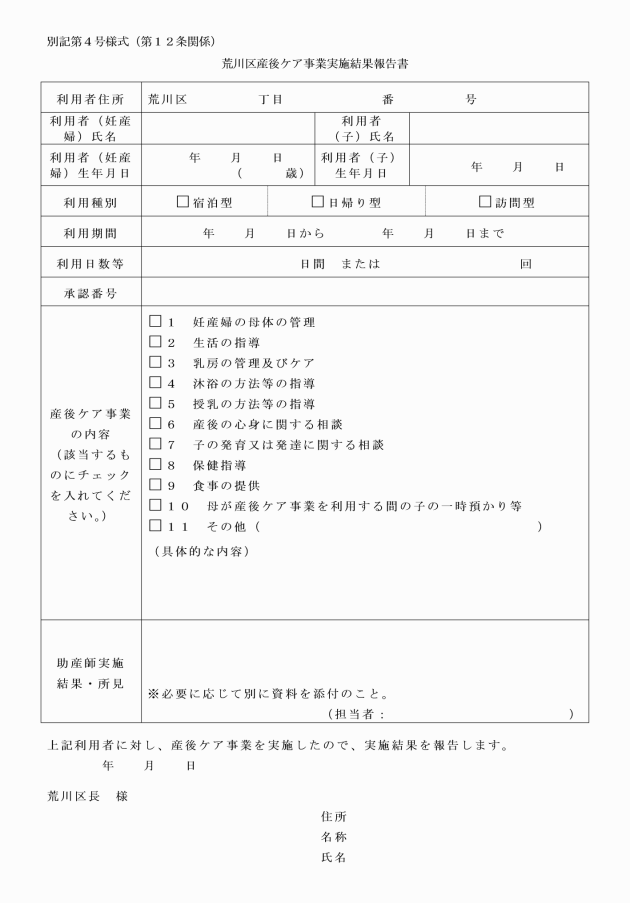

(報告)

第12条 事業者は、産後ケア事業を実施した日の末日が属する月の翌月10日までに、荒川区産後ケア事業実施結果報告書(別記第4号様式)により区長に報告しなければならない。

2 事業者は、産後ケア事業の実施に際して事故が生じた場合その他産後ケア事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を区長に報告しなければならない。

3 事業者は、利用者が継続した支援を特に必要であると認めるときは、速やかに区長に報告しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条、第11条関係)

支援等 | 利用者の属する世帯の区分 | 利用者負担額(1日又は1回当たり) | |

乳児(妊産婦とともに2人以上の乳児が産後ケア事業を利用する場合における2人目以降の乳児を除く。)1人当たりの利用者負担額 | 妊産婦とともに2人以上の乳児が産後ケア事業を利用する場合における2人目以降の乳児1人当たりの利用者負担額 | ||

宿泊型 | 生活保護法による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)以外の世帯 | 第6条第1項又は第2項の規定による委託に関する契約(以下「契約」という。)において定める額から27,500円を差し引いた額 | 契約において定める額から 8,000円を差し引いた額 |

生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |

日帰り型 | 生活保護世帯以外の世帯 | 契約において定める額から18,000円を差し引いた額 | 契約において定める額から7,500円を差し引いた額 |

生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |

訪問型 | 生活保護世帯以外の世帯 | 契約において定める額から4,500円を差し引いた額 | 契約において定める額から4,000円を差し引いた額 |

生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |