○荒川区私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱

平成19年3月30日

制定

(18荒子計第2072号)

(助役決定)

(通則)

第1条 私立幼稚園等園児保護者補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、私立幼稚園等に在籍する園児の保護者に対し、入園料並びに保育料及びその他納付金及び特定負担額(以下「保育料等」という。)を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減するとともに、公立と私立の幼稚園間の保護者負担の格差是正を図り、もって幼稚園教育の振興に資することを目的とする。

(1) 私立幼稚園等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第30条の11に規定する特定子ども・子育て支援施設のうち学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校幼稚部並びに東京都の私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日付け58総学一第138号)第2(2)に規定する幼稚園類似の幼児施設であって、国及び地方公共団体以外の者が設置する施設並びに国立大学附属幼稚園をいう。

(2) 園児 補助金の交付申請に係る年度内において私立幼稚園等に在籍する3歳児、4歳児及び5歳児(年齢は、当該年度4月1日現在の満年齢とする。)で、区内に住所を有する幼児をいう。ただし、当該年度の4月2日以降満3歳に達する幼児は、満3歳に達した時点で同号に規定する園児に含めるものとする。

(3) 保護者 園児と同一の世帯に属している者で、私立幼稚園等に保育料等を納入した者(里親及び区内養護施設の長等を含む。)をいう。

(4) ひとり親世帯等 保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する者である世帯をいう。

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)

ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所若しくは入居又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)

エ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)

オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)

カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)

キ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)

ク その他区長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

(5) 保護者と生計を一にする子ども等 保護者と生計を一にする者で、次のいずれかに該当するものをいう。

ア 保護者が現に監護する未成年

イ 未成年であったときに、保護者が現に監護していたもの

(6) 世帯の所得割課税額 保護者及び園児と生計を一にしている者全て(扶養義務者又は家計の主宰者に限る。)の補助金の交付申請に係る年度の特別区民税又は市町村民税(以下「特別区民税等」という。)の所得割課税額の合計をいう。

(7) その他納付金 園則に定められた保育料、一部の園児の保護者を対象とする費用及び実費負担にあたるものを除く費用のうち、保護者が毎年度徴収されるものをいう。

(8) 特定負担額 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(令和元年内閣府令第8号)第13条第3項に定める額をいう。ただし、園則に定められたものであって、保護者が毎年度徴収されるものに限る。

(9) 施設等利用給付認定子ども 法第30条の4第1項第1号から第3号までに掲げる小学校就学前子どもとして法第30条の5に定める認定を受けた幼児をいう。

(10) 教育・保育給付1号認定子ども 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもとして法第20条第4項に定める認定を受けた幼児をいう。

(11) 教育・保育給付2号認定子ども 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもとして法第20条第4項に定める認定を受けた幼児をいう。

(12) 幼稚園型一時預かり事業 一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日付5文科初第2592号及びこ成保第191号)別紙「一時預かり事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に基づき区が実施又は補助する幼稚園型一時預かり事業をいう。

(13) 幼稚園型Ⅰ 幼稚園型一時預かり事業のうち、主として、私立幼稚園又は私立の特定教育・保育施設に在籍する満3歳以上の幼児に教育時間の前後又は長期休業日等に当該施設において一時的な預かり保育を実施する事業をいう。

(14) 災害特例型一時預かり事業 実施要綱に基づき、区が実施又は補助する災害特例型の一時預かり事業のうち幼稚園型Ⅰの基準に準じて実施する事業をいう。

(補助対象者)

第4条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する園児の保護者をいう。

(1) 施設等利用給付認定子ども

(2) 教育・保育給付1号認定子ども

(3) 災害特例型一時預かり事業により私立幼稚園等に受け入れられている園児(教育・保育給付2号認定子どもを除く。)

(補助対象となる月)

第5条 保育料等に係る補助金について補助対象となる月は、園児がその初日に私立幼稚園等に在籍し、保育料等を納入した月とする。ただし、園児が月の途中で入園した場合及び退園した場合は、入園日又は退園日で日割り計算して補助するものとする。

(補助金の種類、補助対象経費)

第6条 補助金の種類及び補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の表のとおりとし、補助対象となる月に応じて補助する。

補助金の種類 | 補助対象経費 |

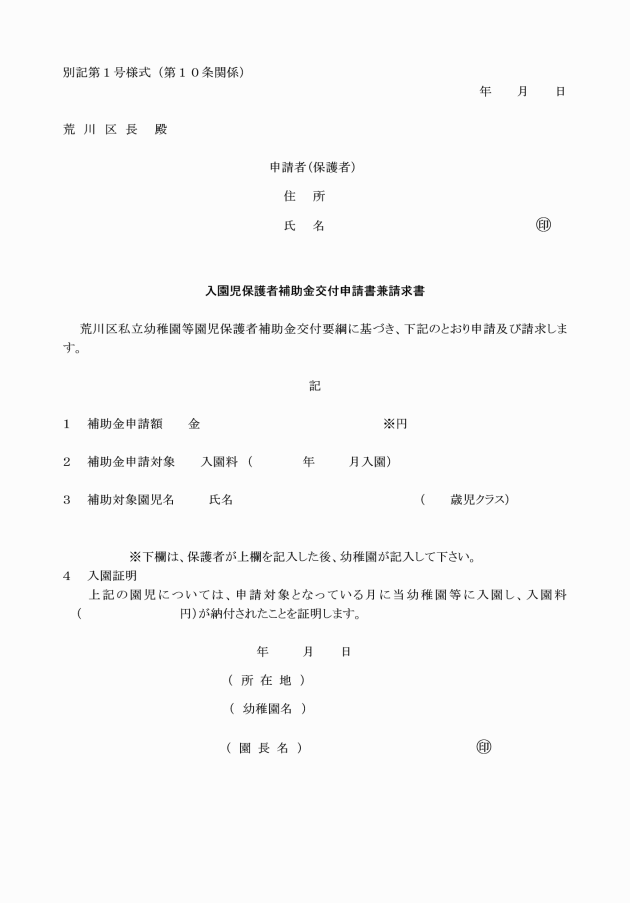

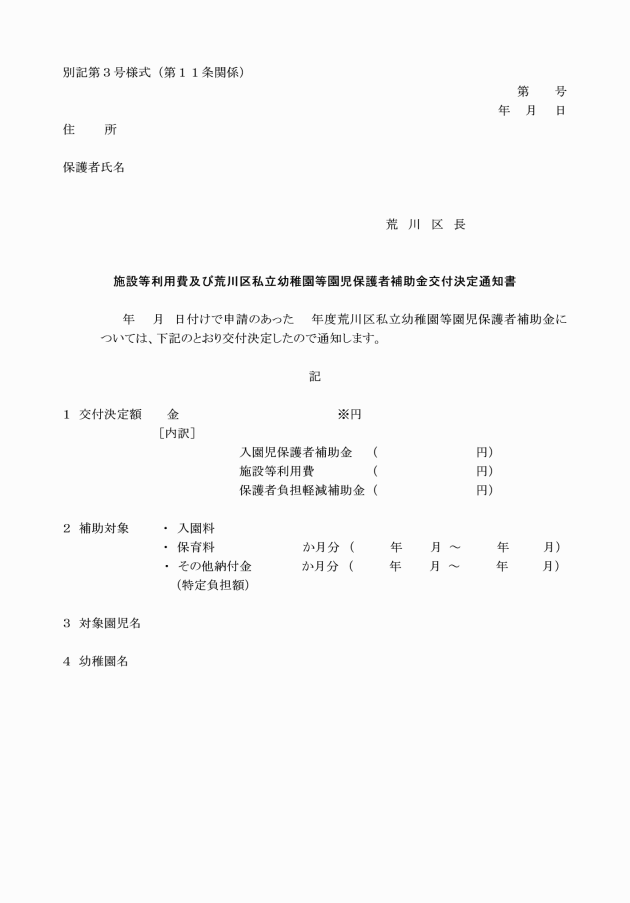

入園児保護者補助金 | 保護者が私立幼稚園等に納入した入園料 |

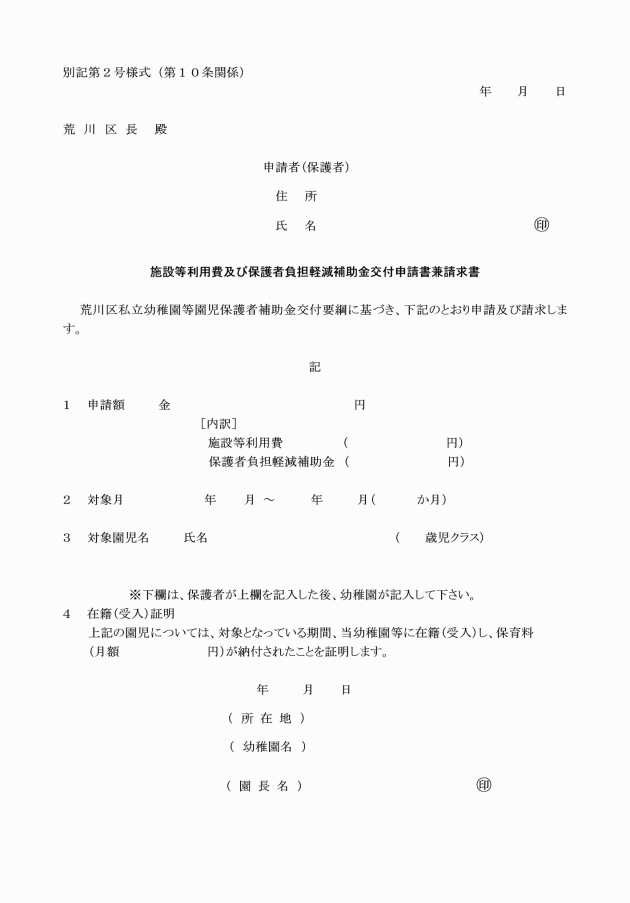

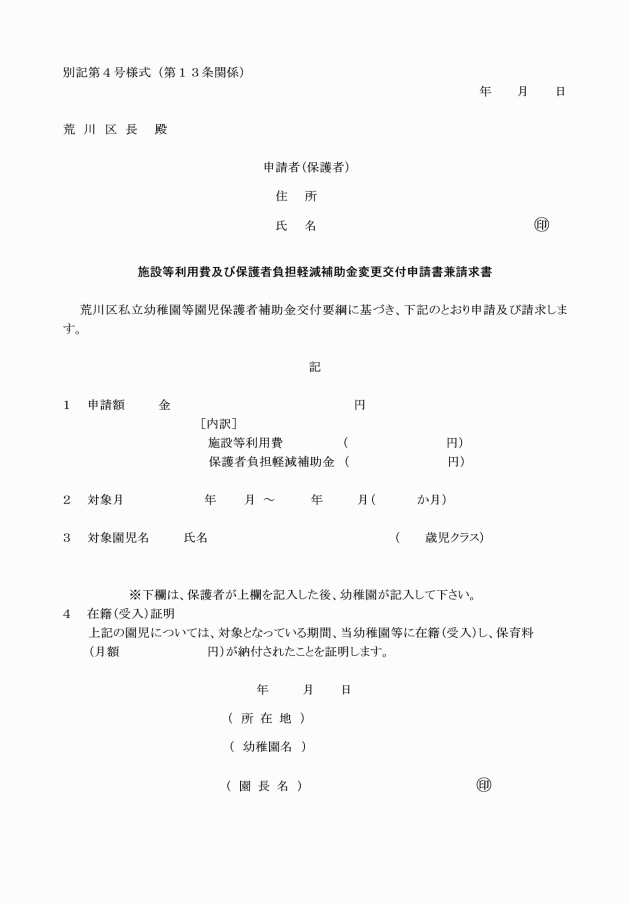

保護者負担軽減補助金 | 保護者が私立幼稚園等に納入した保育料等 |

(補助金の額等)

第7条 入園児保護者補助金の額は、補助対象経費の実支出額と別表第1に定める額とを比較していずれか少ない方の額とし、当該補助金の交付は、一の園児に対して、一の年度につき1回を限度とする。ただし、同じ私立幼稚園等の入園料に対し重複して支払うことはできないものとする。

(2) 第2子 保護者と生計を一にする子ども等のうち2番目の年長者である園児

(3) 第3子以降 保護者と生計を一にする子ども等のうち最年長者及び2番目の年長者を除いた園児

第8条 削除

(調書の提出)

第9条 保護者負担軽減補助金の交付を受けようとする保護者は、あらかじめ園児の属する世帯の所得割課税額、課税状況等が分かる書類を区長に提出しなければならない。ただし、保護者の同意の上で区長が公簿等により情報を確認できる場合は、提出を要しないものとする。

(補助条件)

第12条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

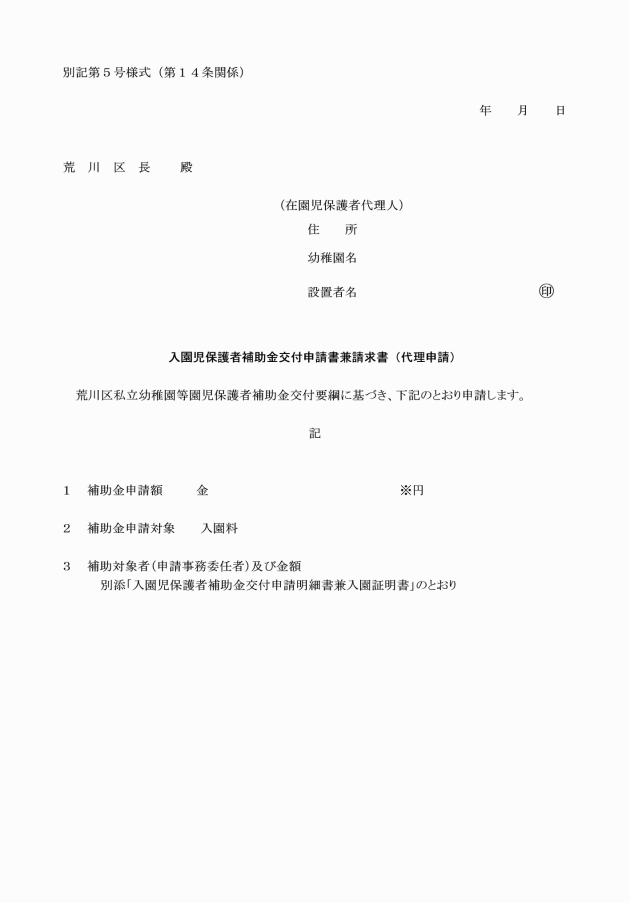

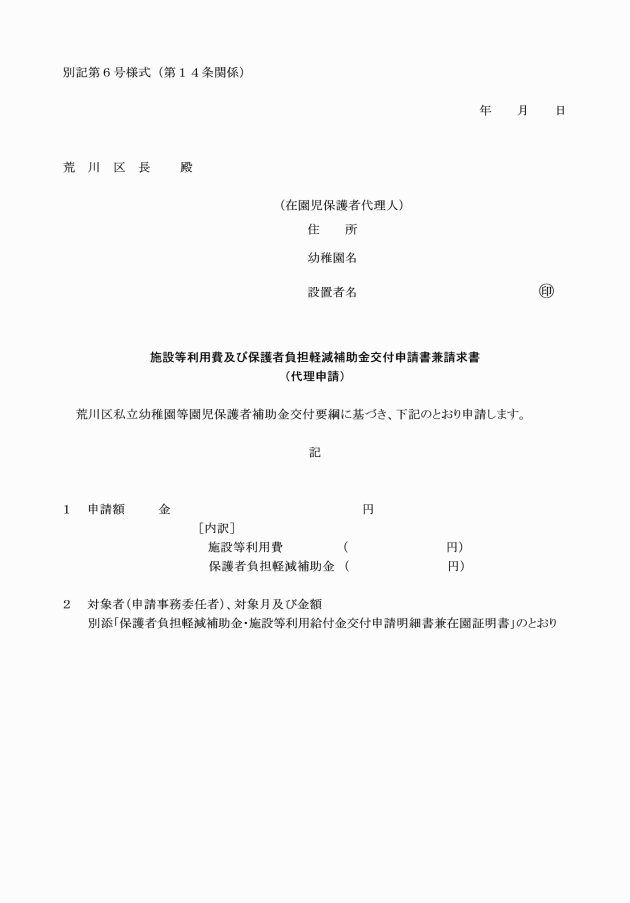

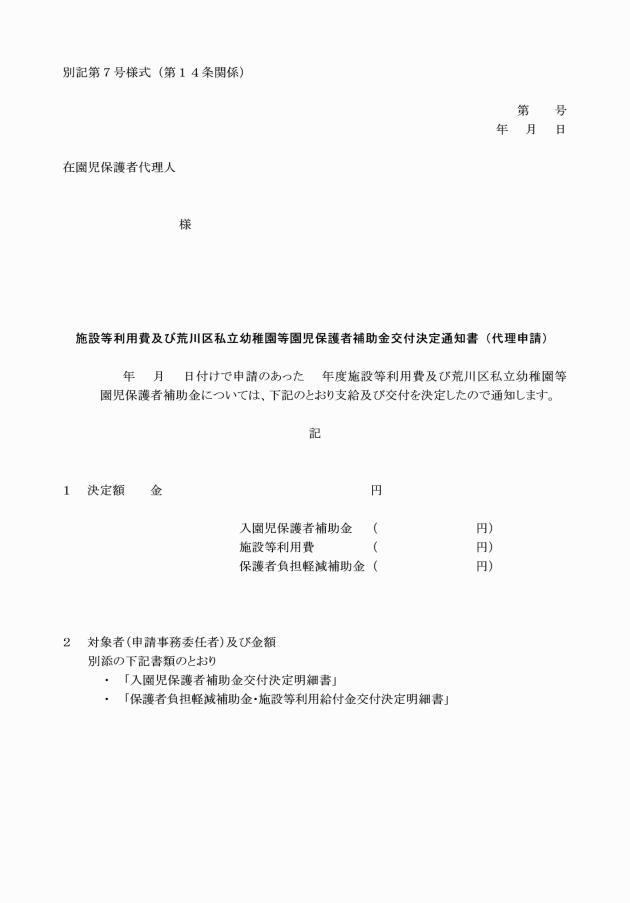

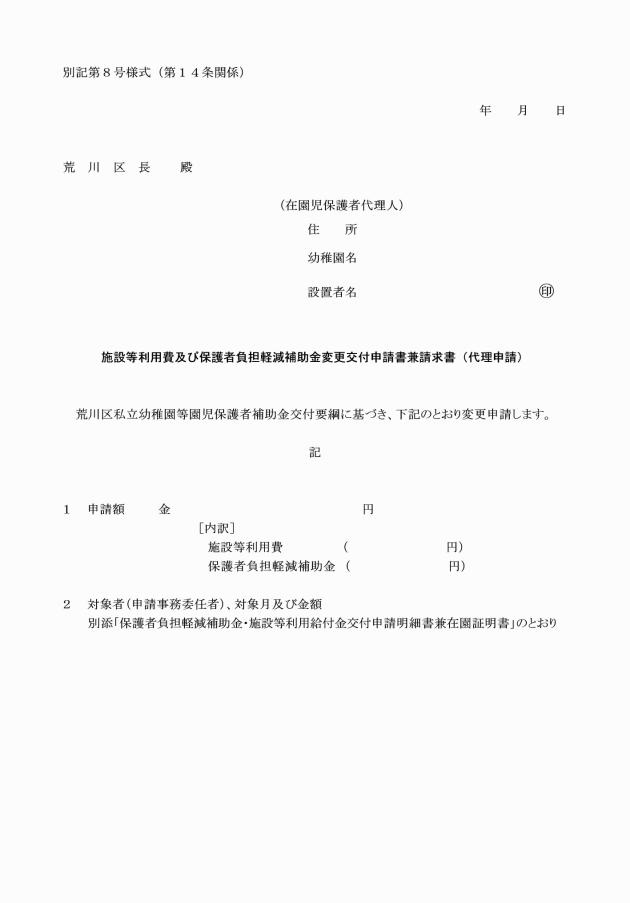

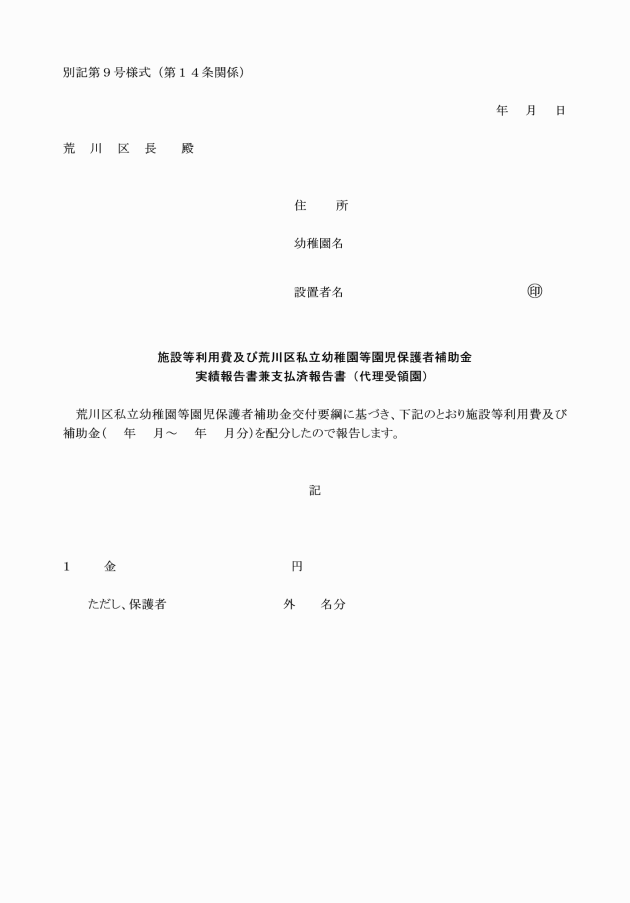

(代理人)

第14条 施設等利用費の支給及び補助金の交付を受けようとする保護者は、申請、請求及び受領に関する事務の全部又は一部を、私立幼稚園等の設置者に委任することができる。

3 第1項の規定により委任を受けた私立幼稚園等の設置者(以下「代理人」という。)は、支給及び交付の申請を行う前に、保護者からの委任状を区長に提出しなければならない。

4 代理人が支給及び交付を受けた場合は、代理人は各保護者から保育料等を徴収せず、各月の保育料等に充当しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

附則

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 荒川区私立幼稚園等入園児保護者補助金交付要綱(平成13年4月1日付け13荒総総発第13号)、荒川区私立幼稚園等就園奨励費補助金交付要綱(平成13年4月1日付け13荒総総第12号)及び荒川区私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付要綱(平成13年4月1日付け13荒総総発第11号)は、廃止する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

附則

改正後の別表第2(同表に規定する就園奨励費補助単価に係る部分に限る。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

附則

1 この要綱は、令和元年10月1日から適用する。

2 この要綱の適用の日前に実施した保育に係る保育料等に係る事項については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、令和5年10月1日から適用する。

附則

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に実施した保育に係る保育料等に係る事項については、なお従前の例による。

附則

1 この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

2 改正後の第6条第2項の規定は、この要綱の決定の日以後に行われる補助金の申請について適用し、同日前に行われた申請については、なお従前の例による。

3 この要綱の適用の際現にある改正前の様式により調製した用紙は、当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

別表第1(第7条関係)

入園児保護者補助単価 | 70,000円 |

別表第2(第7条関係)

第1子(年額)

区分 | 所得区分 | 施設等利用費単価 | 保護者負担軽減補助単価 | |

都基準額 | 区基準額 | |||

1 | 生活保護世帯 (区分2のうちひとり親世帯等含む) | 308,400円 | 74,400円 | 72,800円 |

2 | 区市町村民税所得割課税額が非課税となる世帯(区分3のうちひとり親世帯等含む) | 308,400円 | 38,400円 | 72,800円 |

3 | 区市町村民税所得割課税額が課税となる世帯 | 308,400円 | 21,600円 | 42,000円 |

第2子(年額)

区分 | 所得区分 | 施設等利用費単価 | 保護者負担軽減補助単価 | |

都基準額 | 区基準額 | |||

1 | 生活保護世帯 (区分2のうちひとり親世帯等含む) | 308,400円 | 74,400円 | 74,000円 |

2 | 区市町村民税所得割課税額が非課税となる世帯(区分3のうちひとり親世帯等含む) | 308,400円 | 74,400円 | 74,000円 |

3 | 区市町村民税所得割課税額が課税となる世帯 | 308,400円 | 21,600円 | 42,000円 |

第3子以降(年額)

区分 | 所得区分 | 施設等利用給付単価 | 保護者負担軽減補助単価 | |

都基準額 | 区基準額 | |||

1 | 生活保護世帯(区分2のうちひとり親世帯含む) | 308,400円 | 74,400円 | 74,000円 |

2 | 区市町村民税所得割課税額が非課税となる世帯(区分3のうちひとり親世帯等含む) | 308,400円 | 74,400円 | 74,000円 |

3 | 区市町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 308,400円 | 74,400円 | 74,000円 |

4 | 区市町村民税所得割課税額が77,100円を超え211,200円以下の世帯 | 308,400円 | 67,200円 | 81,200円 |

5 | 区市町村民税所得割課税額が211,200円を超え256,300円以下の世帯 | 308,400円 | 60,000円 | 88,400円 |

6 | 区市町村民税所得割課税額が256,300円を超える世帯 | 308,400円 | 21,600円 | 80,000円 |

別表第3(第7条関係)

第1子(年額)

区分 | 所得区分 | 保護者負担軽減補助単価 | |

都基準額 | 区基準額 | ||

1 | 生活保護世帯 (区分2のうちひとり親世帯等含む) | 74,400円 | 72,800円 |

2 | 区市町村民税所得割課税額が非課税となる世帯(区分3のうちひとり親世帯等含む) | 38,400円 | 72,800円 |

3 | 区市町村民税所得割課税額が課税となる世帯 | 21,600円 | 20,400円 |

第2子(年額)

区分 | 所得区分 | 保護者負担軽減補助単価 | |

都基準額 | 区基準額 | ||

1 | 生活保護世帯 (区分2のうちひとり親世帯等含む) | 74,400円 | 74,000円 |

2 | 区市町村民税所得割課税額が非課税となる世帯(区分3のうちひとり親世帯等含む) | 74,400円 | 74,000円 |

3 | 区市町村民税所得割課税額が課税となる世帯 | 21,600円 | 20,400円 |

第3子以降(年額)

区分 | 所得区分 | 保護者負担軽減補助単価 | |

都基準額 | 区基準額 | ||

1 | 生活保護世帯(区分2のうちひとり親世帯含む) | 74,400円 | 74,000円 |

2 | 区市町村民税所得割課税額が非課税となる世帯(区分3のうちひとり親世帯等含む) | 74,400円 | 74,000円 |

3 | 区市町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 74,400円 | 74,000円 |

4 | 区市町村民税所得割課税額が77,100円を超え211,200円以下の世帯 | 67,200円 | 81,200円 |

5 | 区市町村民税所得割課税額が211,200円を超え256,300円以下の世帯 | 60,000円 | 88,400円 |

6 | 区市町村民税所得割課税額が256,300円を超える世帯 | 21,600円 | 20,400円 |

補助条件

第1 補助金に関する調査

区長は、補助金に関し必要があると認めるときは、保護者若しくは代理人に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

第2 認定の取り消し

区長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 荒川区私立幼稚園等保護者補助金交付要綱の規定に違反したとき。

第3 補助金の返還

保護者又は代理人は、第2の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。

第4 違約加算等

1 第2の規定により交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第2の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。