○荒川区地球温暖化防止及びヒートアイランド対策事業助成金交付要綱

平成18年5月15日

制定

18荒環環第220号

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区地球温暖化防止及びヒートアイランド対策事業助成金(以下「助成金」という。)の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、太陽光発電システムの設置、燃料電池装置の設置、蓄電システムの設置、高断熱窓への改修、節水トイレへの改修、宅配ボックスの設置、屋上緑化及び壁面緑化の施工、雨水貯水槽の設置、事業所向け省エネルギー診断に基づき導入する省エネルギー設備の設置及び集合住宅向け省エネルギー診断に基づき導入する省エネルギー設備の設置に係る費用の一部を助成することにより、地球温暖化防止及びヒートアイランド対策の推進とともに、災害時の送電途絶による大規模停電の際の補完用電力を供給できる再生可能エネルギー利用機器等の整備促進を目的とする。

(1) 住宅 人の居住の用に供する区内の家屋をいう。

(2) 事業所 事業の用に供する区内の建築物をいう。

(3) 集合住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第2号に規定する建築物のうち、区内の共同住宅の用途に供するもの(その他の用途を併用するものを含む。)をいう。

(4) 太陽光発電システム 住宅、事業所又は集合住宅の共有部(以下「住宅等」という。)に設置し、太陽光を利用して発電する装置で、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の「太陽電池モジュール認証」を受けているもの又は同等以上の性能及び品質が確認されているものであって、当該発電システム機器について電力会社と電力受給に関する契約等が締結され、発電した電力の一部又は全部を設置した住宅等で使用するものをいう。

(5) 燃料電池装置 住宅等に設置し、一般社団法人燃料電池普及促進協会が補助対象機器として認定した定置用燃料電池装置又はそれと同等以上であると区長が認めた定置用燃料電池装置をいう。

(6) 蓄電システム 住宅等に設置し、蓄電池、インバータ及び充電器により構成されるシステムで国が実施するネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化による住宅における低炭素化促進事業の補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブが指定したもの及び電気自動車・住宅間相互電力供給装置で一般社団法人次世代自動車振興センターが補助対象機器として認定した充電器のうち、電気自動車に蓄電している電力を住宅用電源として利用できるものであり、かつ、当該自動車の使用場所の住所が当該装置から供給される電力の使用場所と同一であるものをいう。

(7) 高断熱窓への改修 住宅、事業所又は集合住宅の専有部の既存の窓を複層ガラスの窓又は二重窓に改修する工事であり、次のいずれにも該当するものをいう。

ア 改修後の窓が住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(平成25年国土交通省告示第907号)に規定する断熱性能に適合するよう行うもので、次のいずれかに該当するものであること。

(ア) 内窓設置(既存窓の内側に新たに窓を設置するものをいう。)

(イ) 外窓交換(既存窓を取り除き、新たに窓を設置するものをいう。)

(ウ) ガラス交換(既存窓に入ったガラスを交換するものをいう。)

イ 扉等で室外と遮断されている室単位で、かつ、設置しようとする室内全ての窓(換気小窓(障子を閉めた状態で換気を行うことができる、障子に組み込まれた小窓をいう。以下同じ。)0.1平方メートル以下のガラスを用いた窓(換気小窓を除く。)等(以下「換気小窓等」という。))の断熱改修を行うものであること。

(8) 節水トイレへの改修 住宅、事業所又は集合住宅の専有部の既存の便器を節水トイレ(洗浄のための操作をした際の1回の洗浄水量が6.5リットルを超えることがない便器又はこれと同等以上の性能を有すると区長が認める便器をいう。)に改修する工事をいう。

(9) 宅配ボックス 住宅等に設置し、一般財団法人ベターリビングが定める認定マーク「BLマーク証紙」が表示された宅配ボックスであり、かつ、移設ができないよう固定されたものをいう。

(10) 屋上緑化 住宅等の屋根部分等に草花、樹木等を植栽すること(植栽面積が2平方メートル以上のものに限る。)をいう。ただし、プランター等移動が可能なもの及び荒川区みどりの保護育成条例(昭和55年荒川区条例第7号)第19条第1項に規定する緑化計画の認定を必要とする行為に係る部分に植栽するものを除く。

(11) 壁面緑化 住宅等の外壁部分に補助器具等により壁前植栽すること(植栽面積が2平方メートル以上のものに限る。)をいう。ただし、荒川区みどりの保護育成条例第19条第1項に規定する緑化計画の認定を必要とする行為に係る部分に植栽するものを除き、プランター等移動が可能なものについては、その容量が50リットル以上で、かつ、補助器具等と一体性があるものに限る。

(12) 雨水貯水槽 住宅等に設置する洗浄水、散水等の雑用水、防災用水等に活用することを目的として雨水を貯留するタンクをいう。ただし、貯留できる雨水の容量が100リットル以上で、かつ、屋根面等への雨を集めるものに限る。

(13) 事業所向け省エネルギー診断に基づき導入する省エネルギー設備 東京都地球温暖化防止活動推進センター又は一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネルギー診断等の受診結果に基づき導入する省エネルギー設備をいう。

(14) 集合住宅向け省エネルギー診断に基づき導入する省エネルギー設備 荒川区集合住宅向け省エネルギー診断又は公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターによる省エネルギー診断等の受診結果に基づき導入する省エネルギー設備をいう。

(15) 共用部分 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第4項に規定する共用部分(賃貸集合住宅にあっては、独立して住居としての用に供することができる部分以外の建物の部分及び建物の附属物)をいう。

(16) 管理組合等 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合又は同法同条第4号に規定する管理者等をいう。

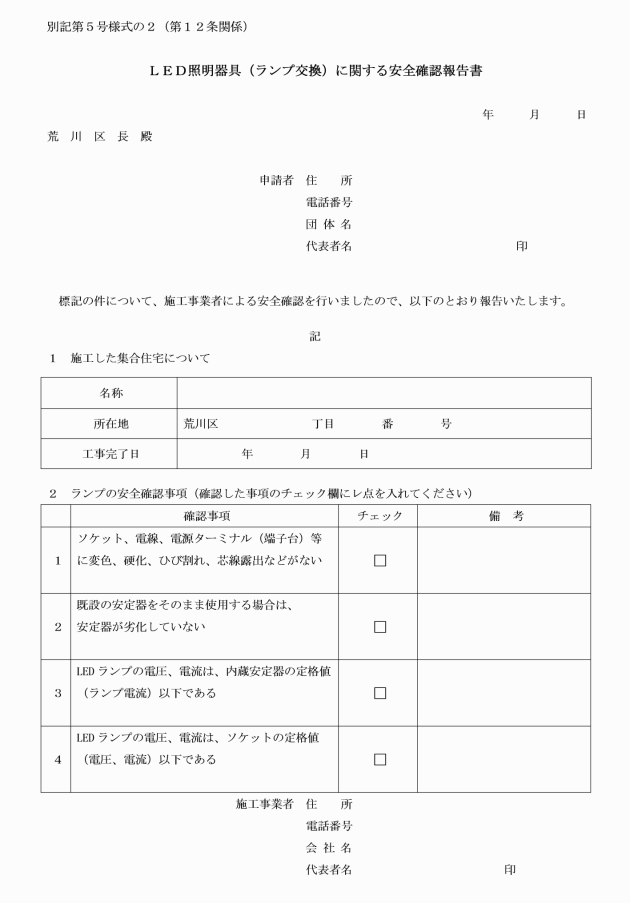

(1) LED以外の既設照明器具がLED照明器具に置き換えられたものであること。

(2) 既設の照明のうち、ランプのみをLEDランプへ交換する場合において、第12条第8号に規定する安全確認報告書によりその安全性が確認できるものであること。

(助成対象者)

第4条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる者とする。ただし、国、地方公共団体その他これに準ずる団体を除く。

(1) 区内に住所を有する者又は区内に住所を有することを予定している者(住宅又は集合住宅の専有部の居住者又は居住予定者に限る。)で、助成金の交付申請日までに納付すべき個人住民税及び国民健康保険料を滞納していない者

(2) 事業所を有する者又は集合住宅を所有する者で、助成金の交付申請日までに納付すべき法人都民税又は個人住民税及び国民健康保険料を滞納していない者

(3) 集合住宅のうち、共用部分について区分所有者の団体の管理者の定めがある場合は、その管理組合等

(4) 助成の対象となる次条各号に掲げることに対し、区から他の助成金等を受けない者

(1) 太陽光発電システムの設置

(2) 燃料電池装置の設置

(3) 蓄電システムの設置

(4) 高断熱窓への改修

(5) 節水トイレへの改修

(6) 宅配ボックスの設置

(7) 屋上緑化の施工

(8) 壁面緑化の施工

(9) 雨水貯水槽の設置

(10) 事業所向け省エネルギー診断に基づき導入する省エネルギー設備の設置

(11) 集合住宅向け省エネルギー診断に基づき導入する省エネルギー設備の設置

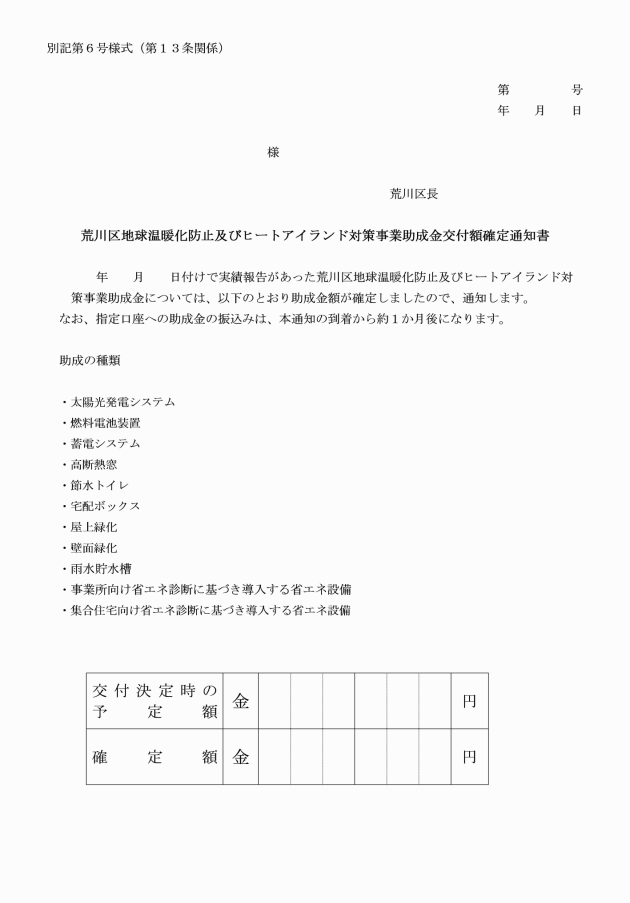

(1) 太陽光発電システム 太陽電池モジュールの出力1キロワット当たり5万円に対象システムを構成する太陽電池の最大出力(キロワット単位とし、小数点第3位を四捨五入する。)を乗じて得た額とし、25万円を限度とする。ただし、助成対象者が区内に事業所を有する者(見積書及び領収書を区内の住所で発行することができる者に限る。以下この項において同じ。)と契約し施工するものについては、30万円を限度とする。

(2) 燃料電池装置 設置に要した費用の5分の1の額とし、10万円を限度とする。ただし、助成対象者が区内に事業所を有する者と契約し施工するものについては、15万円を限度とする。

(3) 蓄電システム 蓄電池の容量1キロワットアワー当たり1万円に対象システムの最大蓄電容量(キロワットアワー単位とし、小数点第3位を四捨五入する。)を乗じて得た額とし、10万円を限度とする。また電気自動車・住宅間相互電力供給装置については、電気自動車の車載蓄電池の容量1キロワットアワー当たり1万円に最大蓄電容量(キロワットアワー単位とし、小数点第3位を四捨五入する。)を乗じて得た額とし、10万円を限度とする。ただし、助成対象者が区内に事業所を有する者と契約し施工するものについては、15万円を限度とする。

(4) 高断熱窓への改修 施工に要した費用の3分の1の額とし、15万円を限度とする。ただし、助成対象者が区内に事業所を有する者と契約し施工するものについては、20万円を限度とする。

(5) 節水トイレへの改修 施工に要した費用の2分の1の額とし、3万円を限度とする。ただし、助成対象者が区内に事業所を有する者と契約し施工するものについては、5万円を限度とする。

(6) 宅配ボックス 設置に要した費用の2分の1の額とし、3万円(区内の集合住宅の共用部分に行うものについては、8万円)を限度とする。ただし、助成対象者が区内に事業所を有する者と契約し施工するものについては、5万円(当該共用部分に行うものについては、10万円)を限度とする。

(7) 屋上緑化 施工に要した費用の3分の1の額とし、30万円を限度とする。ただし、助成対象者が区内に事業所を有する者と契約し施工するものについては、35万円を限度とする。

(8) 壁面緑化 施工に要した費用の3分の1の額とし、30万円を限度とする。ただし、助成対象者が区内に事業所を有する者と契約し施工するものについては、35万円を限度とする。

(10) 雨水貯水槽 設置に要した費用の2分の1の額とし、3万円を限度とする。ただし、助成対象者が区内に事業所を有する者と契約し施工するものについては、5万円を限度とする。

(11) 事業所向け省エネルギー診断に基づき導入する省エネルギー設備 設置に要した費用の2分の1の額とし、30万円を限度とする。ただし、助成対象者が区内に事業所を有する者と契約し施工するものについては、35万円を限度とする。

(12) 集合住宅向け省エネルギー診断に基づき導入する省エネルギー設備 設置に要した費用の2分の1の額とし、30万円を限度とする。ただし、助成対象者が区内に事業所を有する者と契約し施工するものについては、35万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

3 同一の住所にある住宅等及び集合住宅の専有部に係る助成金の交付は、区長が必要と認める場合を除き、前条各号に掲げる助成対象経費の種別ごとに、1回限りとする。

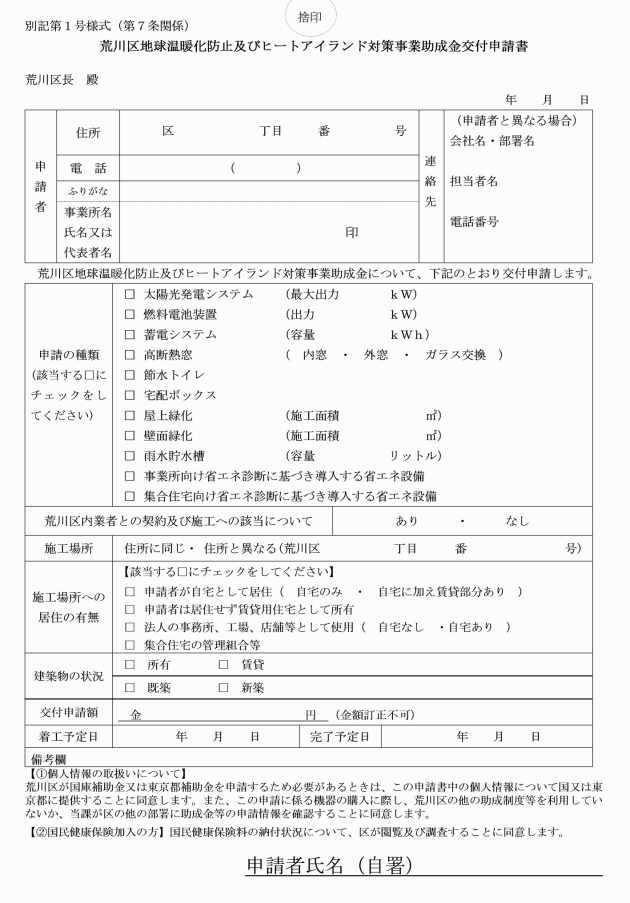

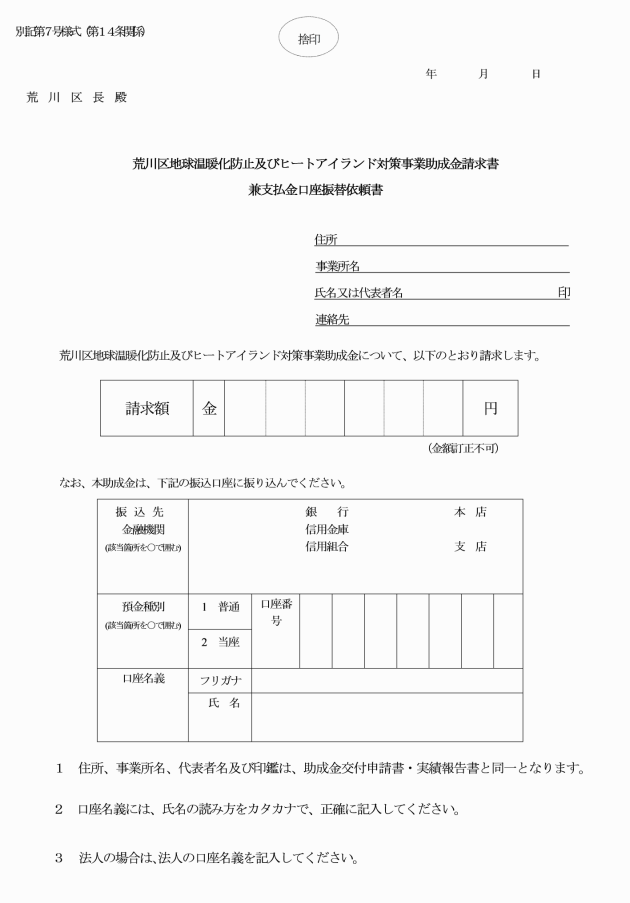

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、機器等の設置又は施工の前までに、地球温暖化防止及びヒートアイランド対策事業助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して交付を受けようとする会計年度の2月14日までに区長に申請するものとする。ただし、当該書類により証明すべき事実を区長が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 助成対象経費の見積書の写しその他の助成対象経費の見込金額が分かる書類

(2) 機器等の形状、規格等が分かるカタログ等の資料

(3) 施工区域及び施工内容が分かる図面

(4) 機器等の設置、施工又は交換をする前の現況写真

(5) 区内に住所を有する者又は区内に住所を有することを予定している者にあっては、個人住民税及び国民健康保険料を滞納していないこと

(6) 住宅、事業所又は集合住宅の専有部を賃借している者にあっては、その所有者による施工の許可を受けたことを証明するもの

(7) 事業所を有する者にあっては、法人都民税又は個人住民税及び国民健康保険料を滞納していないことを証明するもの並びに施工する建築物を所有することが確認できるもの

(8) 集合住宅を所有する者にあっては、法人都民税又は個人住民税及び国民健康保険料を滞納していないことを証明するもの並びに施工する建築物を所有することが確認できるもの

(9) 事業所向け省エネルギー診断に基づき導入する省エネルギー設備への助成を受けようとする者にあっては、事業所向け省エネルギー診断の受診に基づく報告書等(申請の日前3年以内に作成されたものに限る。)の写し

(10) 分譲集合住宅の管理組合等にあっては、管理組合の規約の写し及び機器の導入に係る管理組合等の総会の決議書の写し又はそれに代わるもの

(11) 集合住宅向け省エネルギー診断に基づき導入する省エネルギー設備への助成を受けようとする者にあっては、集合住宅向け省エネルギー診断の受診に基づく提案書(申請の日前3年以内に作成されたものに限る。)の写し

(12) その他区長が必要と認めるもの

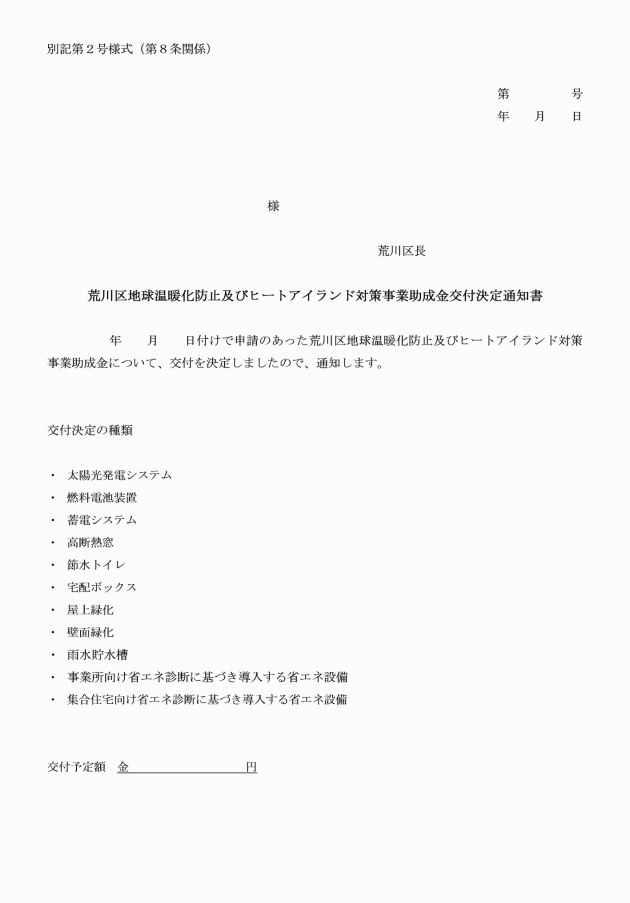

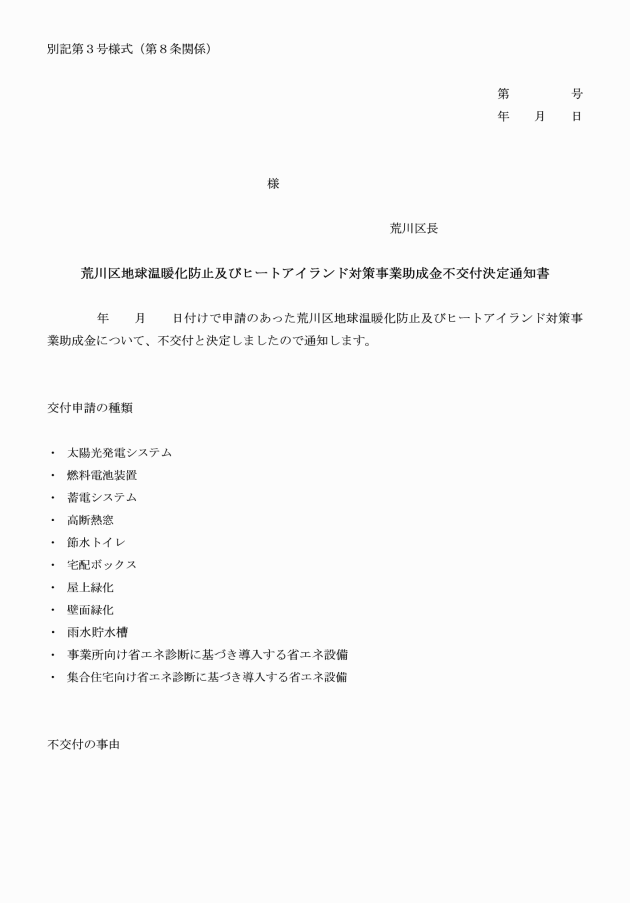

2 区長は、助成金を交付しないことを決定したときは、速やかに地球温暖化防止及びヒートアイランド対策事業助成金不交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成条件)

第9条 区長は、助成金の交付決定に際して、別紙の助成条件を付するものとする。

(申請内容の変更等)

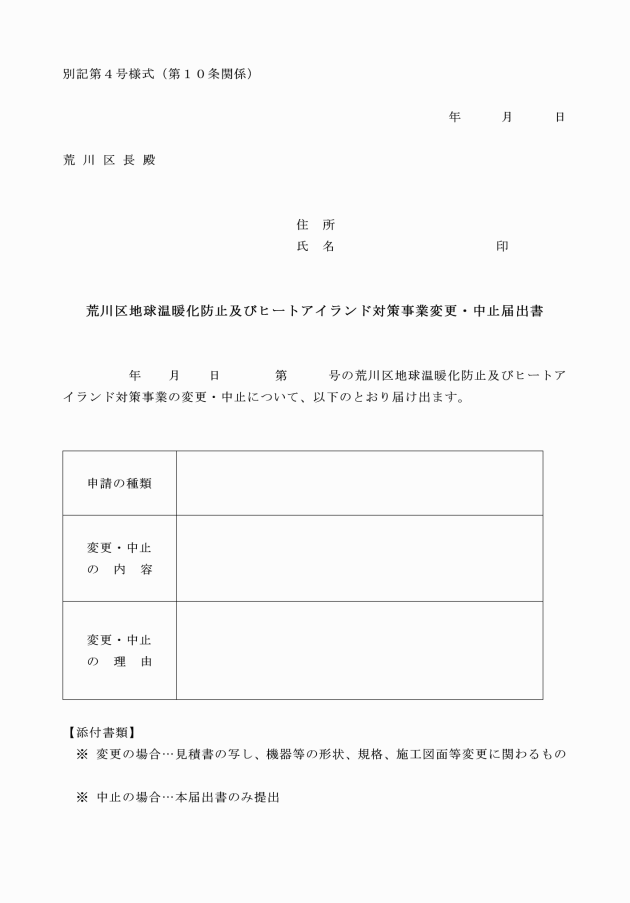

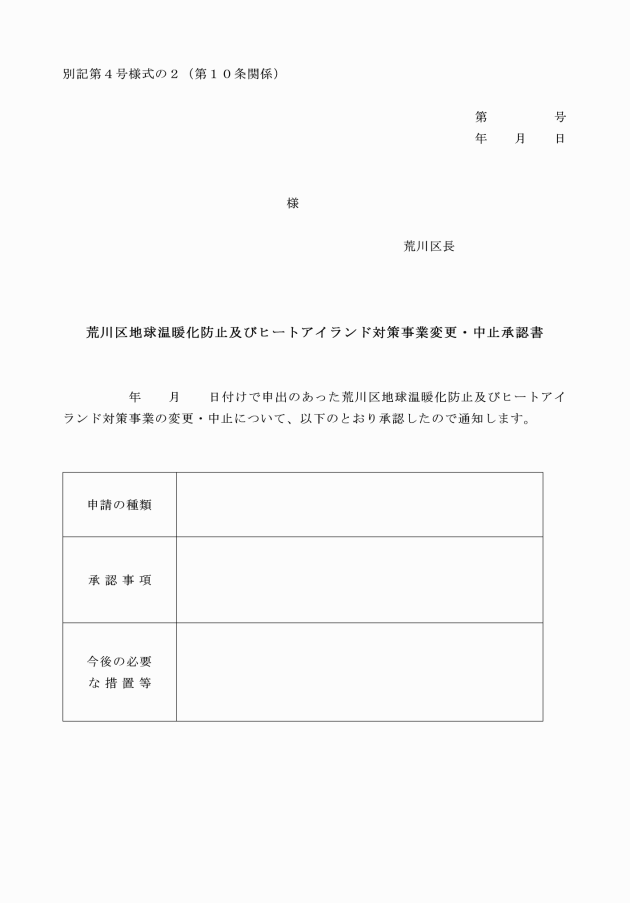

第10条 助成金交付決定通知書を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、施工内容を変更し、又は施工を中止しようとするときは、あらかじめ変更に関する図書を添付して、地球温暖化防止及びヒートアイランド対策事業変更・中止届(別記第4号様式)により区長に届け出て、審査を受けなければならない。ただし、軽微な施工内容の変更については、この限りでない。

(報告及び調査)

第11条 区長は、助成金に関し必要があると認めるときは、交付決定者に対して報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(実績報告書の提出)

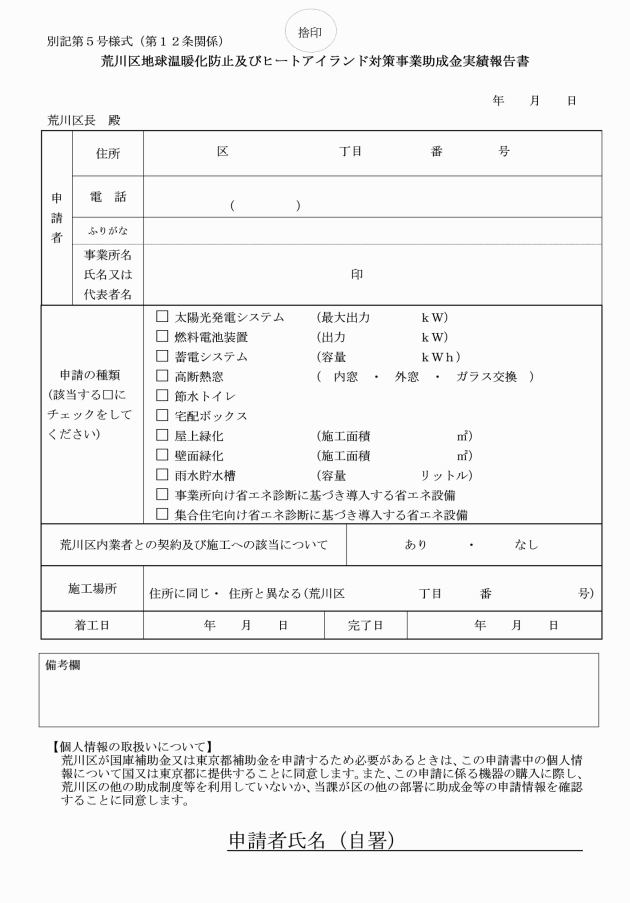

第12条 交付決定者は、交付決定のあった日が属する会計年度の3月14日までに、地球温暖化防止及びヒートアイランド対策事業助成金実績報告書(別記第5号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して区長に報告しなければならない。

(1) 施工に係る領収書の写し

(2) 施工完了後の写真

(3) 太陽光発電システムの設置に係る交付決定者にあっては、電力会社との電力受給契約の状況が確認できるもの

(4) 蓄電システムに係る交付決定者にあっては、蓄電システムの型式が分かる写真

(5) 蓄電システムに係る交付決定者のうち、電気自動車・住宅間相互電力供給装置に係る交付決定者にあっては、当該システム設置場所が電気自動車の使用の住所と同一であることを確認できるもの

(6) 宅配ボックスの設置に係る交付決定者にあっては、一般財団法人ベターリビングが定める戸建住宅用宅配ボックスの認定基準の認定マーク「BLマーク証紙」が表示され、かつ、移設ができないよう固定されたことがわかる写真

(9) その他区長が必要と認めるもの

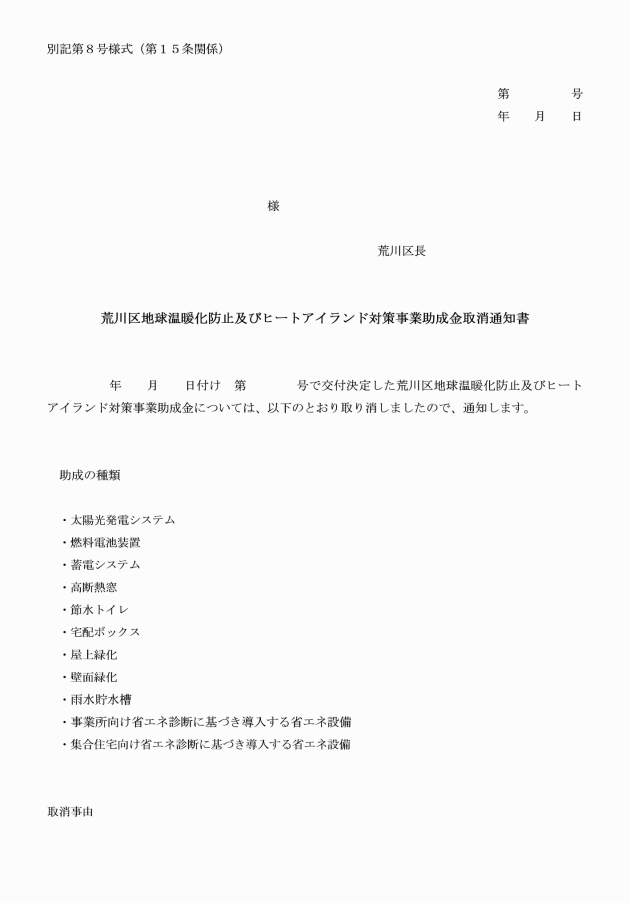

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、交付決定者又は助成金の交付を受けた者(以下「助成受給者」という。)が次のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成事業を予定期間内に着手せず、又は完了しないとき。

(2) 助成金を当該助成事業以外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正手段により助成金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。

(4) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令、規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補則)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

附則

1 この要綱は、平成18年5月15日から施行する。

2 この要綱は、この要綱の施行前に着手した機器等の設置又は施工で、この要綱の施行の際に完了していないものに対しても適用する。

附則

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成21年度の助成申請受付終了後から施行日の前日の間に施工した遮熱性塗装、壁面緑化及び屋上緑化に対する助成金の額については、なお従前の例による。この場合において、助成金の交付を受けようとする者は、第7条の規定にかかわらず、機器等の設置又は施工の後であっても助成金の交付申請を行うことができる。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

1 改正後の第4条及び第7条の規定は、この要綱の施行の日以降に助成金の交付申請を行う者について適用することとし、当日前に助成金の交付申請を行う者については、なお従前の例による。

2 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別紙(第9条関係)

助成条件

この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 申請の取下げ

交付決定者又は助成受給者(以下「交付決定者等」という。)は、この助成金の交付決定の内容に異議があるときは、当該決定の通知を受けた日から起算して14日以内に、交付申請を取り下げることができる。

第2 事情変更による決定の取消し等

1 区長は、この助成金の交付決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、助成事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定により助成金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付決定後生じた事情の変更により助成事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第3 承認事項

1 交付決定者等は、施工内容を変更し、又は施工を中止しようとするときは、あらかじめ変更に関する図書を添付して、地球温暖化防止及びヒートアイランド対策事業変更・中止届により区長に届け出て、審査を受けなければならない。ただし、軽微な施工内容の変更については、この限りでない。

2 区長は、1の届出があったときは、その内容について審査し、施工内容を変更し、又は施工を中止することが適当と認めたときは、地球温暖化防止及びヒートアイランド対策事業変更・中止承認書により交付決定者等に通知するものとする。

第4 事故報告等

交付決定者等は、助成事業が予定の期間内に完了しない場合、又は助成事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

第5 状況報告

区長は、助成金に関し必要があると認めるときは、交付決定者等に対して報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

第6 助成事業の遂行命令

1 区長は、第4及び第5の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、助成事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者等に対して、これらに従って当該助成事業を遂行すべきことを命ずることがある。

2 交付決定者等が、1の命令に違反したときは、区長は、交付決定者等に対して、当該助成事業の一時停止を命ずることができる。

第7 実績報告書の提出

交付決定者は、交付決定のあった日が属する会計年度の3月14日までに、地球温暖化防止及びヒートアイランド対策事業助成金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、区長に報告しなければならない。

(1) 施工に係る領収書の写し

(2) 施工完了後の写真

(3) 太陽光発電システム設置に係る交付決定者にあっては、電力会社との電力受給契約の状況が確認できるもの

(4) 蓄電システムに係る交付決定者にあっては、蓄電システムの型式が分かる写真

(5) 蓄電システムに係る交付決定者のうち、電気自動車・住宅間相互電力供給装置に係る交付決定者にあっては、当該システム設置場所が電気自動車の使用の住所と同一であることを確認できるもの

(6) 宅配ボックスの設置に係る交付決定者にあっては、一般財団法人ベターリビングが定める戸建住宅用宅配ボックスの認定基準の認定マーク「BLマーク証紙」が表示され、かつ、移設ができないよう固定されたことがわかる写真

(7) 荒川区地球温暖化防止及びヒートアイランド対策事業助成金交付要綱(平成18年5月15日18荒環環第220号。以下「要綱」という。)第4条第1号に掲げる者による要綱第5条第1号から第9号までに掲げる機器等の設置に係る助成金の交付決定者については、機器等を設置又は施工した区内建築物に居住していることが確認できるもの

(8) 要綱第5条第10号又は第11号の省エネルギー診断に基づき導入する省エネルギー設備の設置に係る助成金の交付決定者のうち、既設の蛍光灯ランプからLEDランプへの交換する場合は、LED照明器具(ランプ交換)に関する安全確認報告書(別記第5号様式の2)

(9) その他区長が必要と認めるもの

第8 是正のための措置

1 区長は、第7の実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成事業の成果が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者等に対し、助成事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第7の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。

第9 決定の取消し

1 区長は、交付決定者等が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成事業を予定期間内に着手せず、又は完了しないとき。

(2) 助成金を当該助成事業以外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正手段により助成金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。

(4) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令、規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 1の規定は、助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 区長は、1の規定により、助成金の交付決定を取り消したときは、速やかに地球温暖化防止及びヒートアイランド対策事業助成金取消通知書により交付決定者又は助成受給者に通知するものとする。

第10 助成金の返還

1 区長は、第9の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 区長は、交付決定者等に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

第11 違約加算金及び延滞金

1 第9の規定により助成金の交付決定の全部又は一部が取り消され、第10の規定によりその返還を命じられたときは、交付決定者等は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第10の規定により助成金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、助成受給者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第12 違約加算金の計算

1 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた助成金の額に充てるものとする。

第13 延滞金の計算

第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第14 他の助成金等の一時停止等

区長は、交付決定者等が助成金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該助成金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、交付決定者等に対して、同種の事務又は事業について交付すべき助成金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額とを相殺するものとする。

第15 財産処分の制限

助成対象者が助成事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を助成金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、助成金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 工作物、機械及び器具

(3) その他助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

第16 関係書類の保管

交付決定者等は、助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。

第17 調査等への協力

交付決定者等は、本事業の目的を推進するため、この助成金を受けて設置し、又は施工した機器等に関して区が実施するアンケート調査等に協力するものとする。