○荒川区母子保健法施行細則

昭和62年4月1日

規則第18号

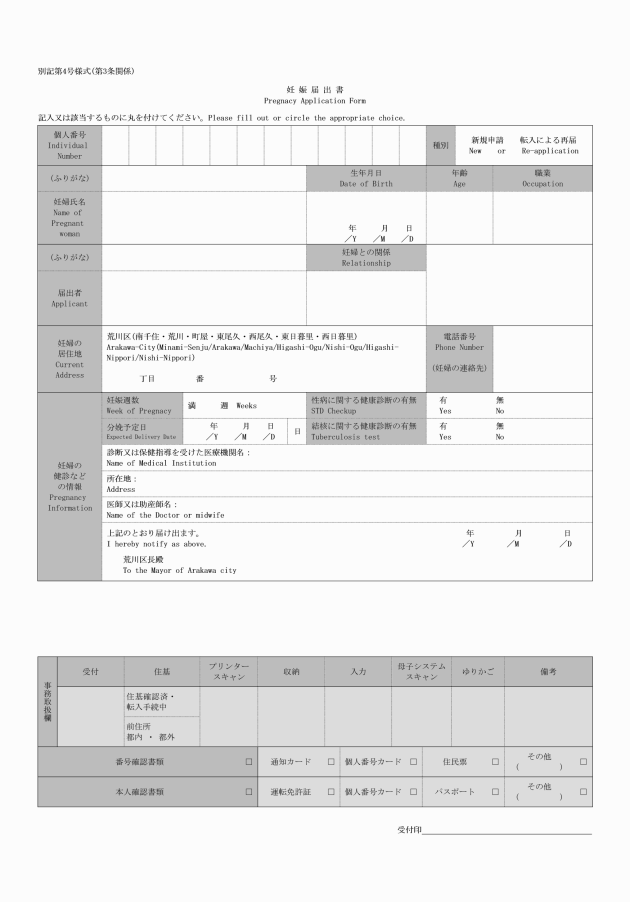

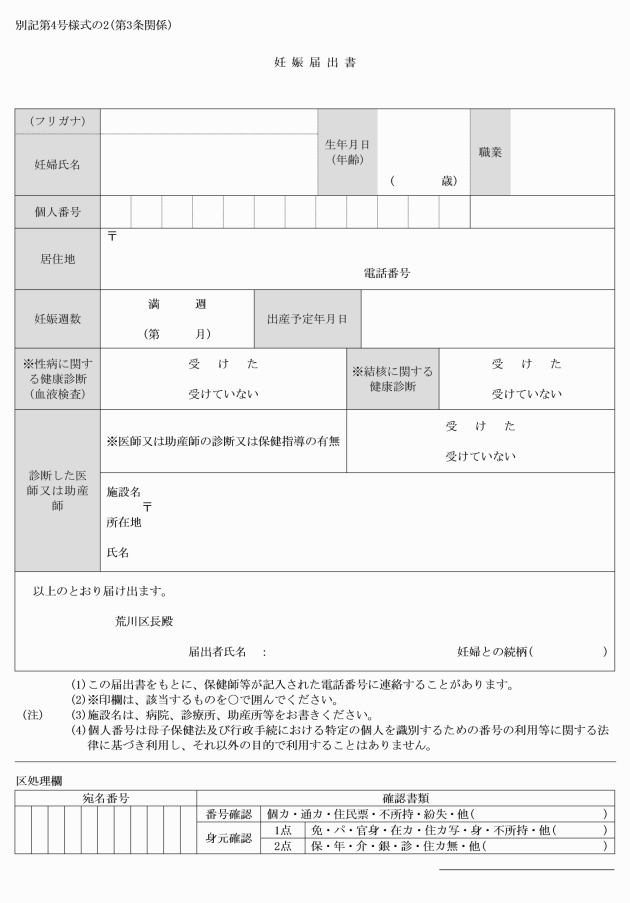

東京都荒川区母子保健法施行細則(昭和50年荒川区規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)及び母子保健法施行細則(昭和62年東京都規則第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

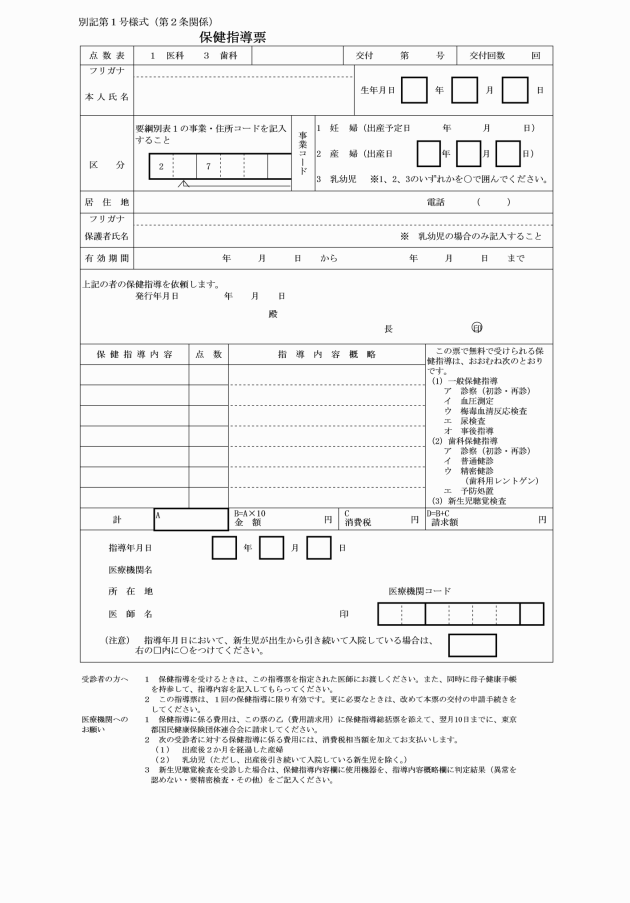

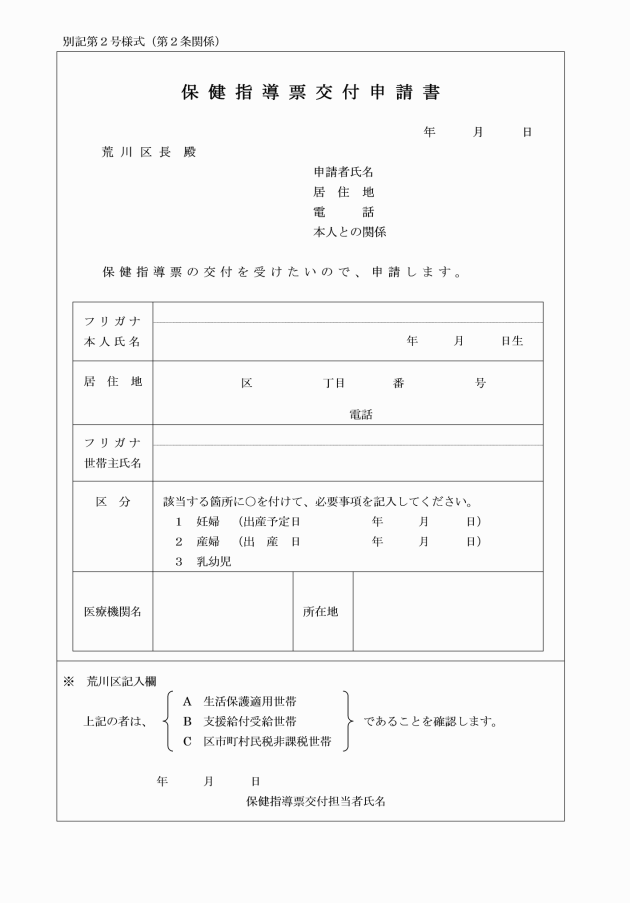

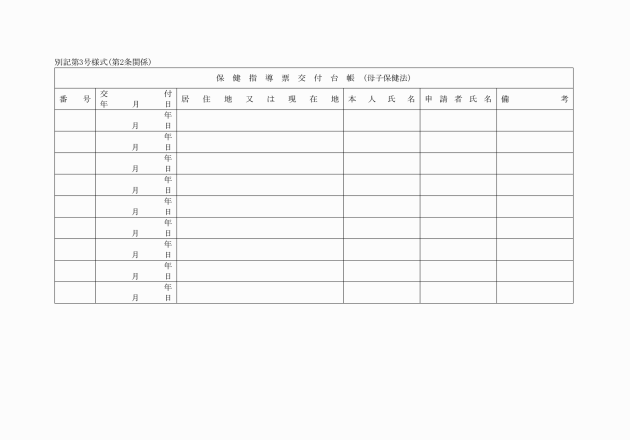

(保健指導)

第2条 区長は、法第10条の規定により保健指導を行う場合において、当該保健指導を受けようとする者又はその扶養義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護を受けているとき、又は地方税法(昭和25年法律第226号)第295条の規定により市町村民税を課されていないときは、費用徴収を行わないこととし、その者の申請により、保健指導票(別記第1号様式)を交付する。

2 区長は、法第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)が、双生児以上の子を出産したときは、被交付者に対して、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付する。

3 被交付者は、母子健康手帳を破り、汚し、又は失ったときは、その旨を申し出て、再交付を受けることができる。

(一部改正〔令和6年規則2号〕)

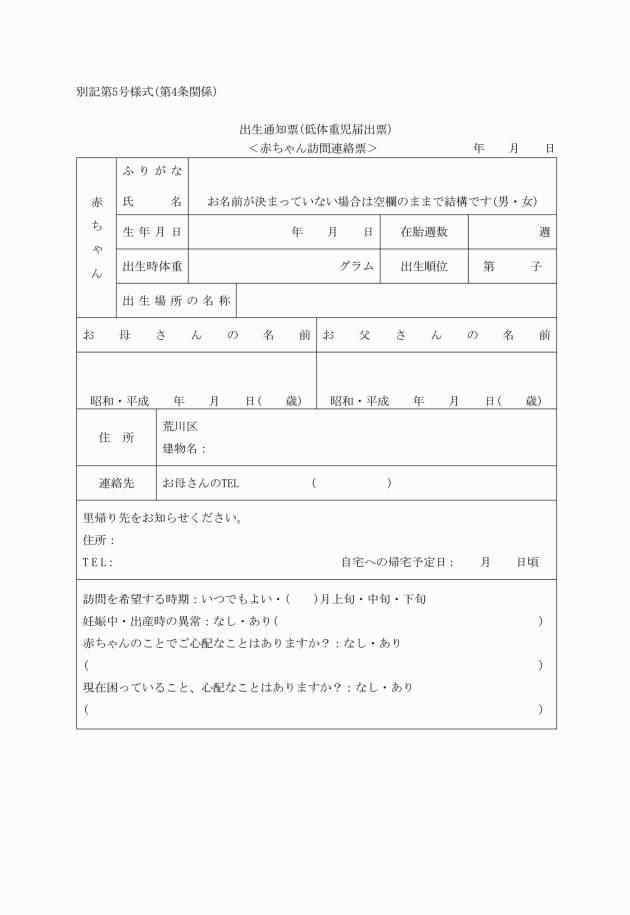

(低体重児の届出)

第4条 法第18条の規定による低体重児の届出は、出生通知票(低体重児届出票)(別記第5号様式)により行わなければならない。

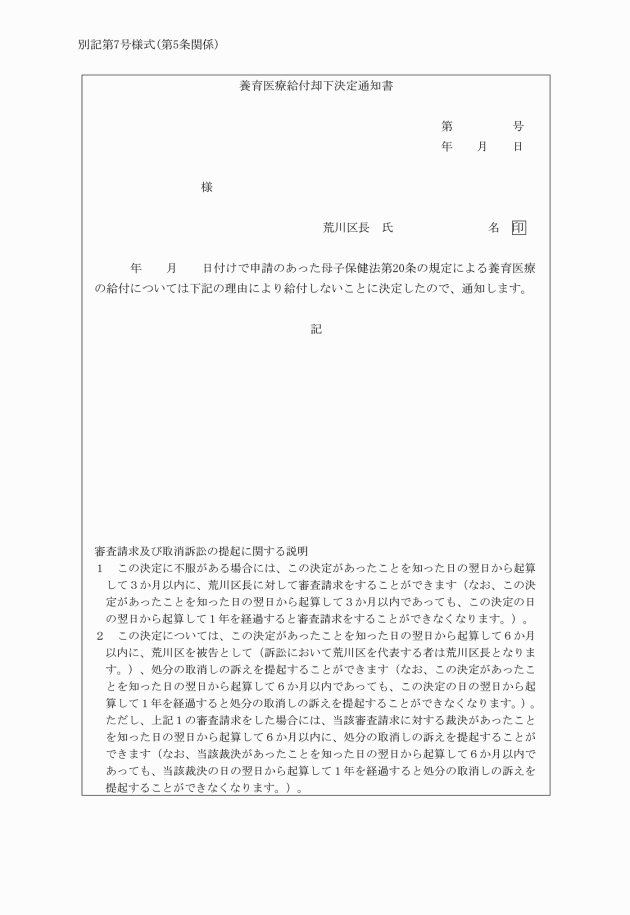

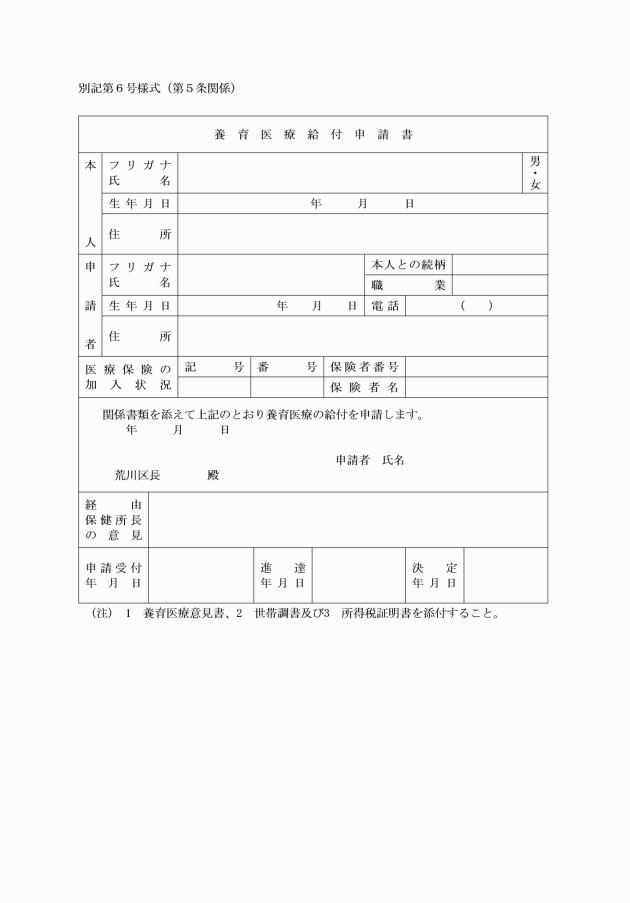

(養育医療)

第5条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(別記第6号様式)により、保健所長を経由して行わなければならない。この場合において、当該保健所長は意見を付すことができる。

2 省令第9条第2項の規定による養育医療券の交付は、保健所長を経由して行う。

(費用徴収)

第6条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表に定める金額とする。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都荒川区母子保健法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成元年8月21日規則第40号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

附則(平成2年12月25日規則第41号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

附則(平成3年10月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年4月1日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都荒川区母子保健法施行細則別記第1号様式による保健指導票で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都荒川区母子保健法施行細則別記第1号様式による保健指導票とみなす。

附則(平成5年10月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年9月30日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成9年10月1日から適用する。

附則(平成12年7月1日規則第63号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年2月20日規則第1号)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記第4号様式及び別記第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成15年7月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年9月27日規則第52号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成19年10月以後の月分の養育医療の給付に係る徴収金について適用し、同年9月以前の月分の養育医療の給付に係る徴収金については、なお従前の例による。

附則(平成20年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年7月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年7月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月6日規則第5号)

この規則は、平成27年3月9日から施行する。

附則(平成27年9月25日規則第47号)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

附則(平成28年3月30日規則第22号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

附則(平成31年3月29日規則第20号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

附則(令和2年1月7日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和2年1月以後の月分の養育医療の給付に係る徴収金について適用し、令和元年12月以前の月分の養育医療の給付に係る徴収金については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月25日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

附則(令和6年1月19日規則第2号)

1 この規則は、令和6年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

附則(令和6年12月2日規則第58号抄)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

別表(第6条関係)

(全部改正〔令和2年規則1号〕)

本人の属する世帯の階層区分 | 徴収基準月額(円) | ||

A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | |

B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税世帯 | 0 | |

C | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | |

D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 15,000円以下 | 7,900 |

D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800 | |

D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200 | |

D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400 | |

D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800 | |

D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400 | |

D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000 | |

D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400 | |

D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000 | |

D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400 | |

D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000 | |

D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500 | |

D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900 | |

D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400 | |

D15 | 1,423,501円以上 | その月におけるその未熟児に係る費用の支弁額 | |

備考 C階層及びD階層に属する世帯において同時に2人以上の未熟児が法第20条第1項の養育医療の給付を受けた場合に徴収する費用の額は、この表に掲げる徴収基準月額に、1人を超える未熟児の人数1人につき当該徴収基準月額の10分の1に相当する額を加えた額とする。

(全部改正〔平成31年規則20号〕)

(全部改正〔平成31年規則20号〕)

(一部改正〔平成27年規則47号〕)

(全部改正〔令和6年規則2号〕)

(追加〔令和6年規則2号〕)

(全部改正〔平成27年規則47号〕)

(全部改正〔令和6年規則58号〕)

(全部改正〔平成28年規則22号〕)